エネルギーを政争の具としてもてあそぶな(下) — 貯蔵、自然エネの技術的困難

(上)より続く

3・5 自然エネルギーについて

自然エネルギーの利用は進めるべきであり、そのための研究開発も当然重要である。しかし、国民に誤解を与えるような過度な期待は厳に慎むべきである。一つは設備容量の増大についての見通しである。現在、先進国では固定価格買取制度(FIT)と云う自然エネルギー推進法とも云える法律が制定され、民間の力を利用して自然エネルギーの設備増強を進めている。

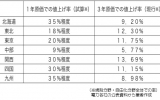

これは、設置者が決して損をしないような、想定コストを設定し、20年間に渡り優先的に買取りを行う優遇措置である。わが国でも、この法律により2年近くの間に、太陽光については、1兆円とも見込まれる民間の建設投資により、580万kWの設備が設置された。しかし、これだけ設置しても、わが国の電力使用量に比べれば僅か0・6%にしか過ぎないのである。また、妙味の少ない太陽光以外は見るべき伸びがない点も問題になっている。

自然エネルギーの割合を、どの位まで増やそうとしているかは定かではないが、脱原子力で化石燃料の利用を減らすのであれば、例えば50%程度を狙う必要があろう。80倍の設備を設置しなければならないことになるが、この優遇措置を以てしても可能とは思えない。また、現在既に月々各所帯250円程度の再エネ発電賦課金を払っている。しかし、50%にもなった場合、いくらになるかを公知させる必要がある。

もう一点は、自然エネルギーの供給が途絶えた時の対策である。太陽光を例に取ると、冬は午後4時ごろにはうす暗くなってくる。気象状況では1日中、日が照らないことも常に経験する。1週間曇天が続くこともある。その間の電力をどうするかである。これを補完するためにはそのための火力発電所が必要なのである。

この発電所は太陽が照っている時には自然エネルギー優先の原則で、出力を減らすか休ませておくしかない。現在は太陽光の割合は0・6%しかないから、微調整の範囲であるが、50%にもなると、火力発電所の容量は正常時の倍以上必要だということになる。間もなく施行される電力自由化法では、電力の供給義務がなくなるため、予備の火力発電所を維持して貰うために補助金を出す等の対策が考えられているようだが、筆者にはそう容易な話ではないと考えている。

3・6 エネルギーの貯蔵

ここで電力を貯めておけば良いではないかと云う議論が出てくる。

一番効率がよいのは揚水発電である。夜は余剰電力で水車を廻し、ダムを使って高所に水を蓄え、昼間これを使って発電する方法だが、わが国では非常に有効に使われている。しかし、膨大なダムが何ケ所も必要となり、最早、建設適地はないと云われている。

一般の人には蓄電池に貯めることが一番考えやすい。小電力では良く利用されているので、今後良い蓄電池が出来ればと期待されている。しかし、一寸、計算すれば分かる通り。1日の電力需要の半分と云うと、少ない日でも10億kWhという膨大な量である。技術的にも経済的にも無理なことが納得できよう。身近な例を挙げれば、家庭用1kWhの蓄電池を各家庭に20個づつ用意する計算になる。これでも曇天の日が続いた場合、対処できない。

更に水素にして貯めればよいという案がある。必要量を計算し、ボンベに貯蔵した場合、どの位の本数になるか概算すれば、「無理だ」ということがすぐ分かる。

現代人は膨大なエネルギーを使っている。オイルショックを経験し、石油の備蓄の確保等に関する法律が施行され、石油200日、石炭40日の備蓄が行われている。石油は液体であるから、貯蔵が可能であるが、気体のLNGや水素の貯蔵は容易ではない。LNGはマイナス163度を保ちつつ、何とか2週間分貯蔵をしているが、この努力が大変なことを忘れてはならない。備蓄という点でみると、原子力は燃料として4年近くも炉心に蓄えておけるという、優れた性質を持っている点は大きな特長である。

4・技術伝承

本年は伊勢神宮の遷宮が行われた。古人の英知で、20年に一回の遷宮により、単に建屋だけでなく、数々の貴重な美術品の技術が伝承され、つつがなく遷宮が行われてきたのである。

人間は経験の動物であり、経験していないことをやるためには大変な努力と練習が必要である。原子力の社会を見ると、欧米各国ではフランスを除き、建設経験が封印されてから久しく、自国で立ち上げることが出来なくなっている。

わが国においても、今や原子力産業の疲弊は目を覆うばかりであり、このままでは設計技術者だけではなく、製造・建設技術者、および技能者、試運転技術者、関連産業の技術者・技能者の確保はまったく困難な状況にある。政府のエネルギー基本計画の原案でも、「必要な技術・人材の維持の観点から、必要とされる規模を十分に見極めて、その規模を確保する」とあり、廃炉のための技術だけは確保したいと云っている。しかし、仕事がないのに誰の責任で人を集めるのか、その点、正念場になりつつあることを深く憂慮している。

世界を展望するに、工業開発を進めている国では、電力不足が顕著である。それを見込み、原子力発電所建設に向けたニーズは非常に高い。産油国でさえ、供給余力がなくなるとの理由で、原子力の開発を進めている。それらの建設工事はロシア、中国、韓国の手で進められている。

フランスも細々と努力している。わが国のメーカー各社は輸出になんとか活路を見出すべく、それぞれ懸命の努力を続けている。しかし、政府の応援も上記の各国と比べると見劣りし、未だ実績を上げるに至っていない。

5・まとめ

脱原子力を遂げた国にはドイツのような立派な国があるではないかという記事を目にすることが多い。一方、ドイツの失敗に見習えという記事も少しではあるが、見かけるようになってきた。ドイツは、確かに、自然エネルギーの利用に熱心で、一方、EUの経済的な王者として君臨している。2013年のエネルギーの利用実績を見ると、自然エネルギーの利用を進め、恵まれた偏西風により7・9%は風力発電で賄い、太陽光も4・5%程度はある。しかし、未だに9基の原子力発電所を運転し15%以上の電力として利用している。フランスからも原子力発電で作った電力を輸入している。火力発電には自国産の褐炭を燃料に使っている。

新任のガブリエル・エネルギー相は施政方針演説で「FITによる電力料金の高騰により、国民の支持を失い、産業基盤を危うくする要因を含んでいる」と明言し、買取り価格を低減せざるを得ないことを示唆するなど、自然エネルギーの補助政策は政治問題化している。真の実情を調べ報道して欲しいものである。

原子力が一つの選択に過ぎず、脱原発をしても、石油代替エネルギーによりやっていけるなら、それはそれで一つの解決策であろう。しかし、ますます逼迫する化石燃料の確保、高騰する輸入代金の支払い、省エネ施策の進展、化石代替エネルギーの開発の速度、その何れとってみても、自ずと回答が出てくる。

筆者のみるところ、長期的視野でみれば、化石燃料はいずれ枯渇する、再生可能エネルギーは質・量・経済性とも基幹エネルギーになりえない、核融合発電の開発も時間がかかる。原子力エネルギーの利用技術、また発電施設は温存しなければならないであろう。

原子力発電所の建設には、準備段階を含めると20年以上の歳月が必要である。無責任に脱原子力を宣言し、原子力が必要なことに気が付いた時には、既に、間に合わないのである。

国産技術がなくてもその時は輸入すれば良いではないかという声があるかもしれない。そのような単純な話ではない。原子力の導入に当たっては、国内体制を整備しつつ、米国に協力を受けながら開発を始めた。それを振り返ると、仮に原子力研究を途絶させて未来に再開するならば、今研究を進めているロシアや中国に頭を下げて、新しいシステムを学びながらそれを改良して行く苦難の歴史を繰り返すことになるだろう。それを本当に行う心算なのかと、言いたい。

原子力基本法ではその第1条に「原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする」と規定されている。

早急に、エネルギー基本計画でも原子力の必要性を明確に宣言し、原子力に従事している関係者に希望と矜持を持てる状態を作ることが必要なのである。これができて始めて、政府が心配しなくとも技術伝承が確実なものとなると申し上げたい。

繰り返すが、細川、小泉両氏をはじめ、多くの政治家はこのような決して難しくはないエネルギーをめぐる事情を、理解している形跡がない。エネルギーを政争の道具とすることは、日本の未来に大きな禍根を残すであろう。

(2014年1月27日掲載)

関連記事

-

北朝鮮が核実験を行う意向を、1月28日現在で示しています。この実験内容について、東京工業大学の澤田哲生助教に解説いただきました。

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

-

JBpressの記事は、今のところ入手可能な資料でざっとEV(電気自動車)の見通しを整理したものだが、バランスの取れているのはEconomistの予想だと思う。タイトルは「内燃機関の死」だが、中身はそれほど断定的ではない

-

他方、六ヶ所工場に関連してもう一つ、核不拡散の観点からの問題がある。すなわち、はっきりした使途のない「余剰プルトニウム」の蓄積の問題である。

-

2015年12月8日開催。静岡県掛川市において。出演は田原総一朗(ジャーナリスト)、モーリー・ロバートソン(ジャーナリスト、ミュージシャン)、松本真由美(東京大学客員准教授、キャスター)の各氏が出演。池田信夫アゴラ研究所所長が司会を務めた。原子力をめぐり、メディアの情報は、正確なものではなく、混乱を広げた面がある。それを、メディアにかかわる人が参加し、検証した。そして私たち一般市民の情報への向き合い方を考えた。

-

松田公太氏の記事は、猪瀬直樹氏などが岸田首相に売り込んだ「モデルチェンジ日本」の提言だが、基本的な事実誤認があるので、簡単に指摘しておく。 自動車メーカーは斜陽産業 この提言は「日本の自動車メーカーはテスラに追いつけ」と

-

27日の日曜討論で原発再稼働問題をやっていた。再稼働論を支持する柏木孝夫東京工業大学特命教授、田中信男前国際エネルギー機関(IEA)事務局長対再稼働に反対又は慎重な植田和弘京都大学大学院教授と大島堅一立命館大学教授との対論だった。

-

苦しむドイツ ウクライナ紛争に伴ったロシア制裁と、その報復とみられるロシアによる欧州への天然ガス供給の縮小により、欧州の天然ガス価格は今年に入って高騰を続け、8月半ばには1メガワットあたり250ユーロと、3月の水準から約

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間