CO2濃度はかつての1.5倍だが元に戻すべきか?

MR1805/iStock

CO2濃度が過去最高の420ppmに達し産業革命前(1850年ごろ)の280ppmの1.5倍に達した、というニュースが流れた:

世界のCO2濃度、産業革命前の1.5倍で過去最高に…世界気象機関「我々はいまだに間違った方向へ」(読売新聞)

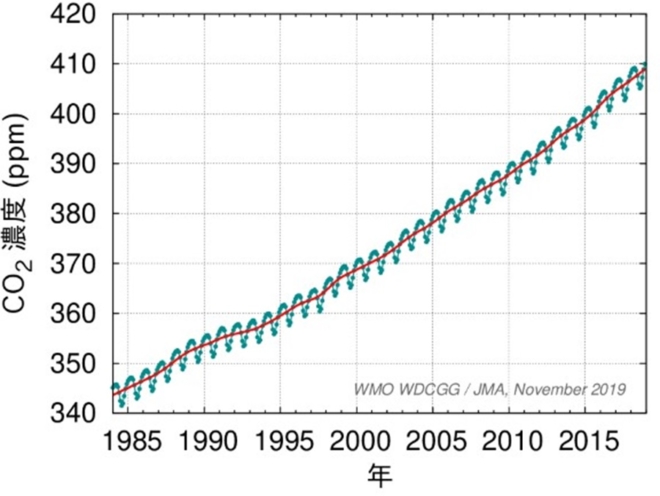

それにしてもこういった報道のトーンは、いつものことながら、いただけない。まず、CO2濃度は毎年コンスタントに上昇してきたから、こうなることは分かりきっていたことで、たいして新鮮味はない(図)。

図 大気中のCO2濃度。過去40年で年間約2ppmの上昇をしてきた。

気象庁HPより

そして、この「1.5倍になった」ことが、とても悪いことのような報道ぶりだ。

だがそれでは、元の280ppmに戻すべきなのだろうか?

もちろん現実には戻せないが、思考実験として考えてみよう。

いまと1850年を比べてみると、地球の平均気温は約1℃上昇したと言われる。しかし、この連載で縷々述べてきたように、悪いことなど一切起きておらず、良いことばかりだった。

自然災害の激甚化など一切起きていないことは統計を見れば分かる。むしろ、化石燃料が原動力となった技術進歩と経済成長のおかげで、防災能力は向上して自然災害による死者は激減した。肥料や農薬などの農業技術のお陰で食料生産は増え、人々は健康で長生きするようになった。

この程度の緩やかな地球温暖化であれば、良い事の方が圧倒的に多かったのだ。ちなみに、食料増産にはCO2濃度上昇による好影響じつは結構あった。CO2は植物の光合成に必須の栄養素だからだ。

仮に1850年の280ppmを維持するために、化石燃料の使用を禁止したらどうだったか。今日のような繁栄はなく、人々は、相変わらず貧しく、飢え、短命に終わったことだろう。

今後についても、緩やかなCO2濃度上昇と温暖化であれば、良い事の方が悪い事を圧倒的に上回るだろう。

よく用いられるRCP8.5シナリオはCO2排出量が多すぎて現実には有り得ないと言われるようになった。

それではありそうな範囲の上限と見られるRCP6.0シナリオではどうかというと、あと1.5倍の630ppmになるのは2090年ごろだ。

CO2による地球温暖化への影響は飽和するので対数関数になる。だから今からあともう1度気温が上がるのは、420ppmの1.5倍の630ppmの時であり、420ppmに280ppmを足した560ppmの時ではない。この点よく誤解されているが、CO2濃度による気温への影響は指数関数的に増すどころか、線形関数ですらなく、対数関数的に飽和するのである。

すると、仮に過去150年の1℃の地球温暖化が全てCO2に起因するものだったとしても、2090年までの気温上昇はあと1℃となる。今から70年以上かけて1℃程度のゆっくりした地球温暖化であれば、これまで同様、良い事の方が多いと見通す方が理に適っているのではないか?

■

関連記事

-

停電は多くの場合、電気設備の故障に起因して発生する。とはいえ設備が故障すれば必ず停電するわけではない。多くの国では、送電線1回線、変圧器1台、発電機1台などの機器装置の単一故障時に、原則として供給支障が生じないように電力設備を計画することが基本とされている(ただし影響が限定的な供給支障は許容されるケースが多い)。

-

はじめに 「地球温暖化は人間の出すCO2によって引き起こされている。このことについて科学者の97%が同意している」──このフレーズは、20年近くにわたり、メディア、環境団体、国際機関を通じて広く流布されてきた。 この数字

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

原田前環境相が議論のきっかけをつくった福島第一原発の「処理水」の問題は、小泉環境相が就任早々に福島県漁連に謝罪して混乱してきた。ここで問題を整理しておこう。放射性物質の処理の原則は、次の二つだ: ・環境に放出しないように

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

米国の第47代大統領就任式は、予想される厳しい寒さのため40年ぶりに屋内で行われる模様。その40年前とはあの第40代ロナルド・レーガン大統領の就任式だった。 中曽根康弘首相(当時)は1983年1月に初訪米し、レーガン大統

-

「リスクコミュニケーション」という考えが広がっています。これは健康への影響が心配される事柄について、社会で適切に管理していくために、企業や行政、専門家、市民が情報を共有し、相互に意見交換して合意を形成していくことを言います。

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 衝撃的な離脱派の勝利 6月24日、英国のEU残留の是非を問う国民投票において、事前の予想を覆す「離脱」との結果が出た。これが英国自身のみならず、EU、世界に大きな衝撃を与え

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間