グレートバリアリーフに気候危機など起きていない

Niklas Flindt/iStock

オーストラリア環境財団(AEF)は、”グレートバリアリーフの現状レポート2024(State of the Great Barrier Reef 2024 )”を発表した(報告書、プレスリリース)。

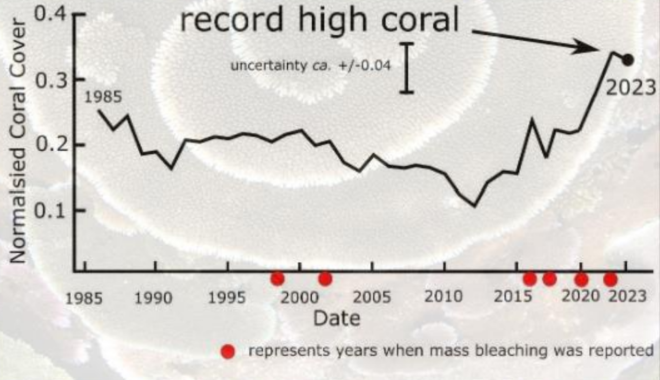

ピーター・リッド会長は、サンゴ礁の面積は記録的な高水準で、素晴らしい状態にあることをこの報告書は示している、と述べた。

「地球温暖化によって白化が起きて大災害になる」という言説にもかかわらず、過去10年間にわたり、白化の影響を最も受けやすい種(板状サンゴとクワガタサンゴ)は、その数を爆発的に増やしてきた。嘆かわしいことに、白化の影響は、メディアや一部の科学団体によって日常的に誇張されている。

リーフにおける養殖場汚染の影響はごくわずかで、3,000のサンゴ礁すべてが素晴らしいサンゴを保っている。現代において、これほど変化が少ないオーストラリアの生態系は他にない。

図 グレートバリアリーフにおけるサンゴ礁の被覆度。

2023年は前年に続いて歴史的高水準にある。

■

関連記事

-

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

-

新しいエネルギー基本計画が決まり、まもなく閣議決定される。「再生可能エネルギーを主力電源にする」といいながら再エネ22~24%、原子力20~22%という今のエネルギーミックスを維持したことに批判が集まっているが、問題はそ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、CO2等の温室効果ガスによる「地球温

-

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新を更新しました。 1)トランプ政権誕生に備えた思考実験 東京大学教授で日本の気候変動の担当交渉官だった有馬純氏の寄稿です。前回の総括に加えて

-

福島原発事故以降、「御用学者」という言葉がはやった。バズワード(意味の曖昧なイメージの強い言葉)だが、「政府べったりで金と権勢欲のために人々を苦しめる悪徳学者」という意味らしい。今は消えたが2012年ごろまで「御用学者リスト」(写真)がネット上にあった。卑劣にも、発表者は匿名で名前を羅列した。それを引用し攻撃を加える幼稚な輩もいた。

-

はじめに インターネットでウランを売買していた高校生が摘発された。普通、試験管に入った量程度のウランを売買するのに国への報告が必要になるとは気が付かないが、実はウランは少量でも国に報告しなければならないことになっている。

-

エネルギーの問題を需要側から考え始めて結構な年月が経ったが、去年ほど忙しかった年はない。震災後2011年4月に「緊急節電」というホームページを有志とともに立ち上げて、節電関連の情報の整理、発信を行い、多くの方のアクセスを頂いた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間