高浜原発4号機原子炉自動停止、いったいなにが起こったのか?

NHKより

スワッ!事故か!?

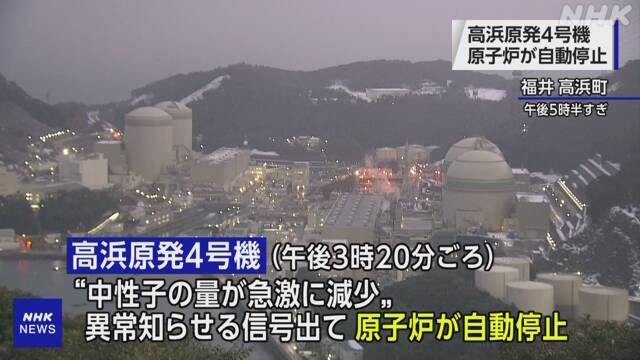

昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。

「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという異常を知らせる信号が出て、原子炉が自動停止した」ということだが、これはにわかには信じがたい。なぜなら通常の運転中の原子炉炉心内で中性子が急減するような状態はなかなかに考えにくいからだ。

ただ、原子炉は正常に停止し周辺の放射線量にも異常は見られないとのこと。なおかつ原子燃料は正常に冷却されているので現在事故状態ではないし今後事故に進展する可能性もない。関西電力と原子力規制庁が原因を調べているようだが、1月31日正午までには何も追加発表がない。

3つの要因

通常運転中の原子炉の中性子量が急激に減少するという事態はあまり前例が無いように思う。可能性としては、以下の3つが考えられるだろう。

- 制御棒の予期せぬ落下などによる炉内の中性子の吸収量の急増

- 中性子検出器の異常

- 人為的ミス

なお、巷間SNSなどでは燃料自体の品質が劣っていたのではないかなどと指摘する声もあるがその可能性はない。もしそういうことがあればそもそも原子炉を臨界に持って行くことができない。それに、燃料棒の品質管理は基本中の基本である。

順に見てこう。

【1. 制御棒の予期せぬ落下などによる炉内の中性子の吸収量の急増】

制御棒の予期せぬ落下やボロン濃度(炉心の反応度制御にボロンを含んだ水を注入している)の変化などがあったとすれば、そのことは今回の異常が起こったのち、調査検証すれば割と容易く判明する。異常から1日以上たってもそのような発表はないので、この可能性は低いのではないかと私は思う。

【2. 中性子検出器の異常や故障】

炉心内の中性子の量を常時モニタリングする中性子検出器が4台設置されている。そしてそのうち2台が同じ信号を出さないと原子炉の自動停止には至らない。したがって、4台のうちの2台がほぼ同時に異常をきたした、ないしは故障したのではないかということになるのだ。しかし、これも極めて可能性が低い。

このような検出器は非常に重要な機器であるので、日頃の点検は厳重になされているので、2台が同時に故障する確率は無視できるぐらい小さいのである。それに、これらの検出器は1月26日に、それらが正しい値を示すように調整(較正という)されたばかりであった。

【3. 人為的ミス】

最後に残るのは人為的ミスである。

どのような人為的ミスがあったかどうかはもちろん今の時点で何も言えない。しかし、26日に較正したばかりではあるが、何か追加の作業のようなことをしていたとも限らない。そして、作業中に誤って2系統同時に外れてしまったというようなことが起こり得ないとも言えない。それ以外にも上で触れた制御棒やホウ素濃度調整に関わる人為的ミスも可能性としてはある。それにしても考えにくいことではあるが・・。

もし人為的ミスだったとしたら・・・

今回の事態は上で見たように人為的ミスぐらいしか考えられないのではないだろうか。予断は禁物だが、いずれ早晩この事態の原因は究明され公表されると思う。

今回は中性子の急減という状態であり、事故には向かわないむしろ収束する事態であった。炉心内の中性子異常による事故は中性子が急増する事態の下で起こるのだから。しかし、だからといってよしとすることはできまい。

もし仮に人為的ミスであったとするなら、容易に看過することはできないしその代償は小さくないかもしれない。今回は大事には至らなかった類のミスということになろうが、TMIもチェルノブイリも別の類ではあったが〝人為的ミス〟がシビアアクシデントを引き起こしたのである。そのことを私たちは決して忘れてはならないと思う。

政府はGX実行会議などで原子力発電の有用性が取りざたし、事業者や民間企業では新型原子炉(SRZ−1200やBWRX−300など)の開発・配備の機運が高まっているが、今次の事態がそこに水を差さないことを願うばかりである。

関連記事

-

3月上旬に英国、ベルギー、フランスを訪問し、エネルギー・温暖化関連の専門家と意見交換する機会があった。コロナもあり、久しぶりの欧州訪問であり、やはりオンライン会議よりも対面の方が皮膚感覚で現地の状況が感じられる。 ウクラ

-

中国企業が移動式の海上原子力発電所20基を建設する計画を進めている。中国が領有権を争い、基地を建設して実効支配をたくらむ南シナ海に配備される可能性がある。

-

エネルギー基本計画の改定に向けた論議が始まったが、先週の言論アリーナで山本隆三さんも指摘したように、今の計画はEV(電気自動車)の普及をまったく計算に入れていないので、大幅に狂うおそれが強い。 新しい計画では2050年ま

-

日本の電気料金は高騰を続けてきた。政府は、産業用及び家庭用の電気料金推移について、2022年度分までを公表している。 この原因は①原子力停止、②再エネ賦課金、③化石燃料価格高騰なのだが、今回は、これを数値的に要因分解して

-

原子力政策の大転換 8月24日に、第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が開催された。 そこでは、西村康稔経産大臣兼GX実行推進担当大臣が、原子力政策に対する大きな転換を示した。ポイントは4つある。 再稼

-

ロシア軍のウクライナ攻撃を「侵攻」という言葉で表現するのはおかしい。これは一方的な「武力による主権侵害」で、どうみても国際法上の侵略(aggression)である。侵攻という言葉は、昔の教科書問題のときできた言い換えで、

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

ジャーナリスト堀潤氏。7月2日。菅直人政権による、「炉心溶融」「メルトダウン」という言葉を使わないという東電への指示が、なぜか大きな問題になっている。 これについて、当時、補佐官として官邸にいたジャーナリストの下村健一氏

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間