フェイスブックの気候変動ファクトチェックは検閲だ

FotografieLink/iStock

先日紹介した、『Climate:The Movie』という映画が、ネット上を駆け巡り、大きな波紋を呼んでいる。ファクトチェック団体によると、Xで150万回、YouTubeで100万回の視聴があったとのこと。

日本語字幕は筆者が作成したので、是非以下リンクでご覧頂きたい。

1. 総論

高評価のコメントの一つは、以下の様に報じている。

「この映画には、今日の時流ではほとんど見られなくなった、非の打ちどころのない血統を持つ科学者たちが、人為的な気候変動についてオープンに懐疑的に語り、それを裏付けるデータとともに別の視点を提示し、科学的な議論を封殺する文化的常態化を批判している。この映画は簡潔で親しみやすく、私たちはこの映画がまだインターネットから削除されていないことに驚いている。違法化される前にこっそり鑑賞した私たちは、観客が許す限りこの映画に注目し、最近の政治情勢と照らし合わせながら、そのインパクトを文脈化したいと思う」

一方、Science Feedbackという組織がファクトチェックを行い、誤りや誤解を与える箇所などを指摘している。

【誤り】

絶滅すると言われていたホッキョクグマの数が増えている。

【誤解を与える】

- グレートバリアリーフが最近、記録的なレベルに達している。

- IPCCの報告書を読めばわかるが、極端な出来事の傾向を見つけるのはかなり難しい。

- 気候変動警報は詐欺だ。

- 地球の大気は、気候モデルが言うほど速く温暖化していない。

- 最近の大気中のCO2濃度の増加は小さい。

- 過去のより高いCO2濃度は、より緑豊かな世界とより高い生物多様性をもたらした。このため、CO2濃度が上昇していることに感謝すべきである。

- CO2濃度が上昇するのは良いことだ。CO2濃度が十分に低くなると、光合成が非効率的になり、植物が死滅してしまう。

【科学的信頼を誇張する】

- 地球に届く宇宙線の量が減ると、白い雲が少なくなり、太陽光を反射して地球の気温が上昇する。

それから、Science Feedbackは、確立された科学を使って評価する主要な項目として以下の3つを挙げている。

- 太陽活動の変化と比較した二酸化炭素(CO2)の気候への影響

- 地球温暖化を測定し、適切に定量化するための気候科学者による気温測定の利用

- 最近の気候変動と過去の気候変動の比較

詳しい内容は、原文を当たっていただくとして、CO2と気温との関係について述べてみたい。

2. CO2と気温との関係

【指摘1】

温室効果ガスは、気候変動要因の中で最も地球温暖化を引き起こしている。その中でもCO2は温室効果ガスに起因する地球温暖化増加の約78%を引き起こす。

→ これに対して、元IPCCのLead AuthorであったJohn Christy教授やUniv of WinnipegのTim Ball教授らが、温室効果ガスの中でもCO2の貢献度は限定的なものであり、水蒸気の寄与が95%と圧倒的だと語っている。気候モデルでは、雲の影響も考慮されていない。

【指摘2】

この映画での主張とは異なり、我々はすでに、CO2濃度の上昇が気温の上昇につながっていること、CO2原因説を立証した。さらに、CO2が、気温の直接的な強制に加えて、地球の公転軌道のような自然要因による温暖化をも増幅する、フィードバック作用を持っていることを示した。

→ 当初地球温暖化については、CO2が増加するので気温が上昇するのか、それともその逆かという先後問題があった。アル・ゴア氏も『不都合な真実』に関連してCO2が元凶だと断言した。時間経過とともにCO2原因説が主流となり、低炭素→パリ協定→脱炭素、ネットゼロなどの運動につながっている。

MIT海洋学教授であるCarl Wunsch氏は、CO2の挙動について、海洋がより重要な役割をしていると主張している。海洋は広大(地球表面の70%)で深さ(最深11,000m)もあり、長きに亘り温暖化と寒冷化、CO2の吸収や放散を繰り返している。

海水は熱容量が大きいために、陸地の温暖化が先行し遅れて海水の温暖化が起きる。陸地の温度化は大気に影響を与えるため、気温が高くなる。海が温暖化するにはタイムラグがある。海が暖かくなると溶存CO2の量が減るため、CO2が大気中に放散され大気中のCO2濃度が高くなる。逆に、陸地温度が下がると大気温度が下がり、これに遅れて海水温が下がる。その結果溶存CO2量が増えるため大気中のCO2が海に移動、大気中のCO2濃度が下がる。タイムラグは相当長い期間になる。

これは物理化学の基礎であるCO2の溶解度の説明である。つまり、温度が溶存CO2量、大気中に物質移動するCO2量を決定する。温度が原因であってCO2が原因であることは考えにくいのである。個人的には、この説明だけで温暖化の全容がわかるような気もする。

その応用例として、当たり前に行っているのが、火力発電の排ガス中に含まれるCO2の処理である。排ガス中のCO2は吸収液を使って液中に取り込まれる。CO2を利用(CCSやカーボンリサイクル)する際には、その液中からCO2をできるだけ高純度で回収しなければならない。その際、溶液の温度を50℃から100℃近くまで昇温する。温度による溶解度差を利用して、液中のCO2を気体として回収するのである。すべて、温度が原因として先行し、CO2の挙動がそれに従う。

3. CO2濃度と安全性の問題

【指摘3】

この映画では、「CO2濃度が高かったおかげで、より緑豊かな世界と高い生物多様性をもたらした。CO2レベルが上昇していることに感謝すべきである。CO2濃度が十分に低くなると、光合成が非効率的になり、植物が死滅してしまう」とある。過去のScience Feedbackのレビューによると、今日の植物に恩恵をもたらしているからといって、それが人間にも恩恵をもたらすとは限らない。恐竜や植物にとって最適なCO2濃度に長期間さらされることによる人間の健康への潜在的なリスク、社会への影響リスクは存在する。

→ 恐竜についてはわからないが、植物に対する最適なCO2濃度としては、植物工場の事例から、1,500ppm程度のCO2をガスで供給している。CO2の健康リスクについては、日本産業衛生学会やACGIHによって許容濃度が規定されており、 5,000ppmである。また、人体に対してCO2は毒性が無いので、通常の使用状態において、ほとんど影響はないとされる。ただし、高濃度になると酸素の欠乏による窒息を起こすのでガス漏れに注意し、室内換気は十分行うとしている。

通常のオフィスについて言えば、厚生労働省が定める建築物環境衛生管理基準によってCO2濃度が規定されており、1,000ppm以下が適切だとされている。はたして、現在の430ppmが、どれほどの健康影響を与えるのだろうか?

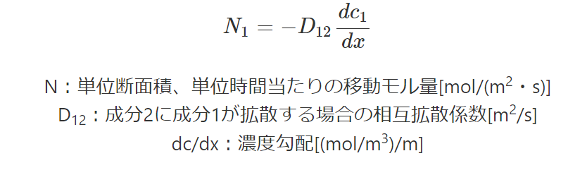

また、光合成が非効率になり作物の収率が低下することについて、植物が光合成を行うためには、CO2が大気から植物に物質移動してこなければならない(フィックの法則)。

つまり、CO2の物質移動速度は、拡散係数と濃度差の積によって表現できる。CO2の大気中の濃度が低くなると、この濃度勾配が小さくなって、植物の細胞内への移動モル量が低下し、作物が成長しない、収率が悪くなるという結果につながる。映画の中では、180ppmがその閾値と説明していた。

4. まとめ

石油物理学者のAndy May氏によると、Science Feedbackの投稿はこの映画が誤解を招くと主張しているが、それは明らかに間違っている。Science Feedbackは、映画が検証しているのと同じデータや事実を見て、映画に出てくる著名な科学者とは異なる結論を導き出している。彼らは映画の専門家とは異なる意見を持っている。だからといって、映画に出てくる科学者が事実無根だということにはならない。

結局のところ、フェイスブックの検閲は完全に常軌を逸しており、その「独立した超党派のファクトチェック」なるものの正体は、偏った意見にすぎない。

関連記事

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

あと少しで「国連によるグローバル炭素税」が成立するところだったが、寸前で回避された。 標的となったのは、世界の物流の主力である国際海運である。世界の3%のCO2を排出するこの部門に、国際海事機関(IMO)がグローバル炭素

-

3・11の福島原子力事故は、日本のみならず世界の原子力市場に多大なる影響を及ぼした。日本では、原子力安全のみならず原子力行政そのものへの信頼が失墜した。原子力に従事してきた専門家として、また政府の一員として、深く反省するとともに、被災者・避難を余儀なくされている方たちに深くお詫び申し上げたい。

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難②) 田中 雄三 ドイツ事例に見る風力・太陽光発電の変動と対策 発展途上国で風力・太陽光発電の導入は進まない <問題の背景> 発展途上国が経済成長しつつGHGネットゼロを目指すな

-

オーストラリアは、かつて世界でも屈指の「電気の安い国」だった。豊富で安価な石炭を用いた火力発電によって、低廉な電力を供給してきた。 ところが現在、電気料金は大幅に上昇してしまった。 図1は、豪州統計局(ABS)の消費者物

-

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

-

米国の「進歩的」団体が、バイデン政権と米国議会に対して、気候変動に中国と協力して対処するために、米国は敵対的な行動を控えるべきだ、と求める公開書簡を発表した。 これは、対中で強硬姿勢をとるべきか、それとも気候変動問題を優

-

地球温暖化の原因は大気中のCO2の増加であるといわれている。CO2が地表から放射される赤外線を吸収すると、赤外線のエネルギーがCO2の振動エネルギーに変換され、大気のエネルギーが増えるので、大気の温度は上がるといわれてい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間