日本の強み、「省エネ」をなぜ活かせないのか

エネルギー議論の焦点のズレ

エネルギー政策について、原発事故以来、「原発を続ける、やめる」という単純な話が、政治家、民間の議論で語られる。しかし発電の一手段である原発の是非は、膨大にあるエネルギーの論点の一つにすぎない。

発電では再生可能エネルギー、火力、原子力という多様な手段がある。さらに省エネが忘れられがちだ。そうした論点を一つひとつ丁寧に議論することが必要だ。それなのに「原発をどうする」の単純な議論をただ繰り返しても、「安く、安全に、希望した時に使えるエネルギーシステムをつくる」という最適解にはなかなかたどり着かないだろう。

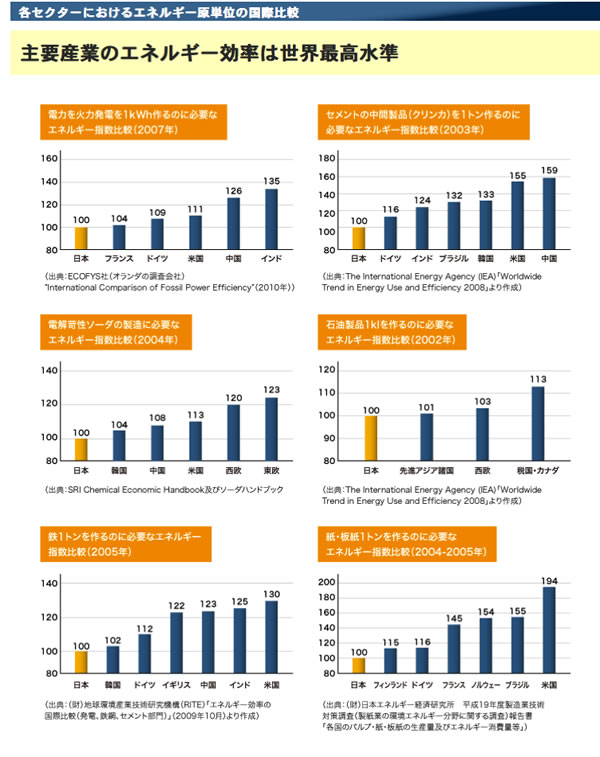

特に論点の中で「省エネ」は忘れられがちだ。生産活動でのエネルギーの効率性、また製品の省エネ効率性は率公表されているデータを分析すると、日本の産業界のエネルギー効率は、世界のトップレベルにある。

その広く知られていない日本の省エネ力のデータを確認した上で、最近のエネルギーをめぐる議論の「ズレ」を指摘したい。

「なぜ省エネという日本の産業界の強みを、日本の人々は評価して、政策で活かさないのだろうか」。

筆者は、このような疑問を、エネルギーをめぐる議論で常に抱いてしまう。

日本の産業界、省エネ力は世界トップ

日本の産業界の省エネは、どの分野でも、現時点で世界最高の水準を確保している。

6つの分野でのグラフを並べてみよう。火力発電の発電効率、セメントの中間製品(クリンカ)、電解苛性ソーダ(塩化ビニールなどの原料)、石油製品、鉄、紙・板紙の6製品だ。いずれも、工業の中心となる製品だ。どの分野でも、日本の産業のエネルギー効率はライバル国の産業界と比べて、かなりよい。(図表1・日本経団連資料より)

企業の努力が支える省エネ力

「同じ技術は世界で同時に採用される」という仮定が、経済学や政策分析で置かれる。しかし現実の企業活動で、そのようなことはない。技術は特許に守られる。また技術を使う際に、その力を発揮するために各企業、また関連企業や教育水準など、社会の持つさまざまな力が影響する。そのために同じ技術を使っても、結果が企業によって違う。省エネ力の高さは、総合的に見た日本の産業力の底力、また各企業の長年の努力が支えている。

電力中央研究所は、火力発電、セメント産業、鉄鋼業の三業種について、昭和20年代から最近までの省エネの歴史を調べている(注1)。

火力発電は1951年から2000年までの50年間で、日本の発電電力量は約60倍に増加する。一方で発電効率(投入エネルギーに対する発生したエネルギー)は火力発電で20%弱から40%近くに向上した。省エネ、排気ガスでの環境負荷も低減した。

設備の高効率化の進展では、1950年代は増大する需要に対応するために電力会社側が、外国産の新鋭火力機器の導入を積極的に行った。60年代以降は、電力会社と、重電メーカーは海外と技術提携を進めながら独自開発を進めた。

1972年の石油ショック以降は石油からLNG(液化天然ガス)にエネルギー源を転換した。1980年代以降には、日本の発電技術は世界最高水準になった。2000年以降は、タービンやボイラーの材料技術の改良によって「コンバインドサイクル」(熱を何度も利用しタービンを回す技術)の実用化と導入で発電効率が向上して、大容量化が行われた。これは日本が先行した技術だ。

これと並行して運用面での発電効率の向上が進む。これは電力会社の収益改善に直結するため、熱心に取り組まれた。

セメント、鉄鋼業でも、技術の進歩は、よく似た経過をたどる。50年代から60年代は海外からの資本、技術の導入が重視された。その後70年代に国産技術に転換。そして80年代以降は世界トップクラスの技術力になる。

2010年時点で、世界最大の鉄鋼グループであるアルセロール・ミッタル社の技術関連特許は約40、新日鉄は約1000に達する。高いエネルギー効率は技術の蓄積によって支えられている。

(注1)『戦後日本の省エネルギー史-電力、鉄鋼、セメント産業の歩み』エネルギーフォーラム社、加治木紳哉著、杉山大志監修、2010年

民間でのエネルギー消費の急増

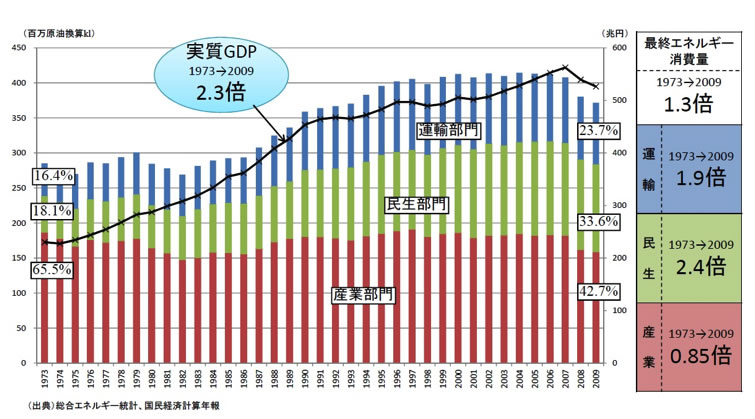

一方で省エネの進んだ産業界と違って、私たちの生活での電力消費の伸びは著しい。図表2は産業、民生(サービス業と生活)、運輸(自動車、鉄道、航空)の3分野のエネルギー消費量を比べたものだ。

1973年から2009年までにエネルギー消費量は、民生が2・4倍、運輸が1・9倍になった。一方で、産業界は15%減った。産業界の横ばいはエネルギーの効率化もあるが、同時期に産業の空洞化と経済のサービス化が日本で進行したことも影響している。

(経産省資料)

運輸の増加の背景は、この20年間の一段の自動車の普及がある。1990年は全車種合計(二輪車含む)5799万台だったのが12年には7911万代と36%増加した。

また民生部門の増加の理由は、私たち日本人の生活が快適を追求したため、この20年で一段とぜいたくになったことが原因だろう。エアコン、パソコン、携帯電話などの情報機器が家庭で増えた。

しかしぜいたくを批判し、節約すればエネルギー消費が減少するという単純なものではない。90年代から現在まで日本では、少子高齢化が進んでいるのに、世帯数が増加した。国勢調査によれば、日本の世帯数は、1990年の4067万から、2010年の5195万まで27%増化した。その理由は単身世帯が、939万から1678万まで増えたことにある。

単身世帯が増えれば、1人当たりのエネルギー使用量は増える。経産省によれば、1カ月平均では単身世帯では電力使用量は261・7kwh(キロワットアワー)、5人世帯では573・3kwhになるが、1人当たりでは114kwhにすぎない。共用部分が増えるに従って、家族の人数が増えるに従って、1人当たりの使用量は減っていく。

個人の「節約」になぜ関心が向かないのか

こうした事実を見ると、エネルギーをめぐる議論にずれた面があることが分かる。

温暖化政策では、「産業への規制」という主張が、民主党政権で繰り広げられた。また原発の停止による電力不足では、2011年夏に、東京・東北電力管内では、そこの企業に対して一律15%の電力削減が行われた。しかし一連の政策や議論では、使用量が急増している民生・運輸部門に手を付けていない。排出源が捕捉しやすい産業界の規制にばかり焦点が向く。

地球温暖化対策の必要性、そして恒常的なエネルギー不足に直面する中で、日本のあらゆる場で、無駄なエネルギー消費を減らさなければならない。その中で、産業界も当然、その抑制をする必要がある。

しかし統計を見る限り、世界最高水準のエネルギー効率を達成している日本の産業界が一段とエネルギーを減らすことは、コストと手間の面で、かなり難しい。企業のエネルギー担当者の話を聞くと、これ以上の省エネについて「乾いた雑巾を絞っても水が出ない」という例えが頻繁に出る。もちろん無駄遣いをしているかどうかは、個別の製造、産業活動の現場をみなければならない。ただし全体で見ると統計を分析する限り、確かにその主張には、ある程度の妥当性がある。

「原発を止めろ」「CO2を減らせ」という主張が巷間に溢れる。そうした人々の主張を私は尊重する。しかし、それを本格的に行う場合には産業界に負担を負わせるばかりでは、政策の効果はない。省エネ、そして電気を大量に使う快適な今の生活を転換しなければならないことを、統計は示している。

私たちに生活を変える覚悟はあるのだろうか。私は自分の怠惰さを見れば、難しい道のりであると思う。

(2013年7月16日掲載)

関連記事

-

池田信夫アゴラ研究所所長。8月22日掲載。経産省横の反原発テントが、撤去されました。日本の官僚の事なかれ主義を指摘しています。

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

緑の党には1980年の結成当時、70年代に共産党の独裁政権を夢見ていた過激な左翼の活動家が多く加わっていた。現在、同党は与党の一角におり、当然、ドイツの政界では、いまだに極左の残党が力を振るっている。彼らの体内で今なお、

-

【概要】政府はエネルギー基本計画の中で「可能な限り原発依存度を低減する」としている。その影響のせいなのか、再生可能エネルギー100%が明日にでも実現すると思い込んでいる人が多い。ところが、電力の総本山、電気学会で昨年公表

-

米国ブレークスルー研究所の報告書「太陽帝国の罪(Sins of a solar empire)」に衝撃的な数字が出ている。カリフォルニアで設置される太陽光パネルは、石炭火力が発電の主力の中国で製造しているので、10年使わ

-

最近、言論圧迫を政治の右傾の結果だとして非難する傾向が強いが、それは、非難している人たちが左派に属しているからだろう。現在、言論を本当に抑圧されているのは大概は右派の方だ。しかし、実態はなかなか国民の耳には届かない。 現

-

先日3月22日の東京電力管内での「電力需給逼迫警報」で注目を浴びた「揚水発電」だが、ちょっと誤解している向きもあるので物語風に解説してみました。 【第一話】原子力発電と揚水発電 昔むかし、日本では原子力発電が盛んでした。

-

米国のバイデン大統領は去る2月7日に、上下両院合同会議で2023年の一般教書演説(State of the Union Address)を行った。この演説は、年初にあたり米国の現状について大統領自身の見解を述べ、主要な政

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間