再生可能エネルギー100%は幻想だ

【概要】政府はエネルギー基本計画の中で「可能な限り原発依存度を低減する」としている。その影響のせいなのか、再生可能エネルギー100%が明日にでも実現すると思い込んでいる人が多い。ところが、電力の総本山、電気学会で昨年公表された論文[注1]によれば、もし、今、再生可能エネルギーだけで電力を供給しようとしたら1京円もの蓄電池が必要になるという。日本の年間予算が約100兆円だから国の予算100年分に相当する膨大な費用である。この論文の主張が正しければ、再生可能エネルギー100%は技術的には可能であっても実現困難な目標だったのである。

再エネ100%には大きな蓄電池が必要になる

太陽光発電の場合

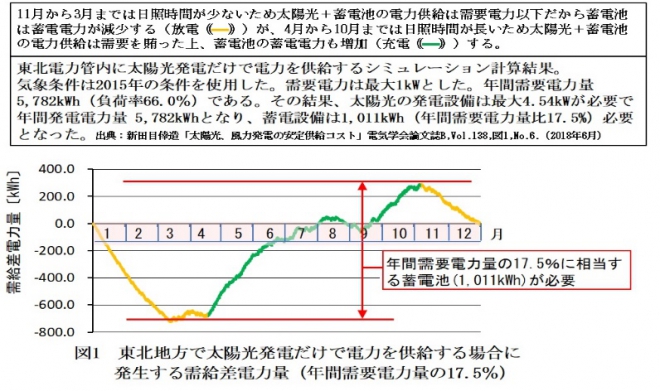

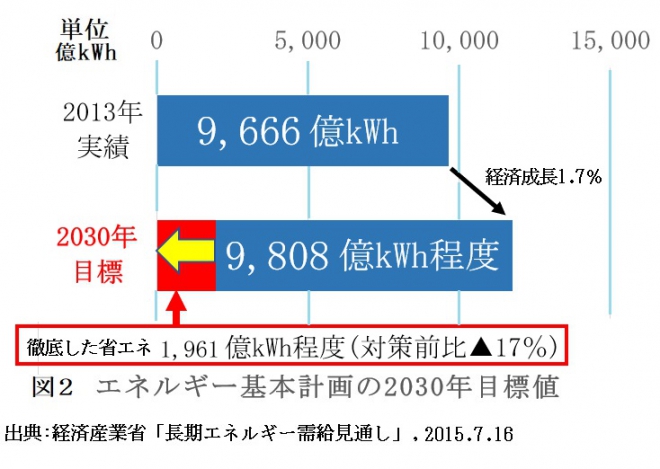

日射が少ない11月から3月までは発電量が需要を下回るため、需要電力を賄う電力は蓄電池からの放電に頼らざるを得ない。したがって、再エネだけで需要を賄う場合、図1に示す通り、年間需要電力量の17.5%に相当する容量の蓄電池が必要となる。日本の全国の年間電力需要を9,808億kWh[注2]とすれば、蓄電池はその17.5%、1,716億kWhの容量が必要となる。蓄電池の価格を政府の2020年目標価格9万円/kWh[注3]とすれば、蓄電池の購入価格は1,716億kWh×9万円/kWh=1.54×1016円となる。1.54億円の1億倍の膨大な額である。

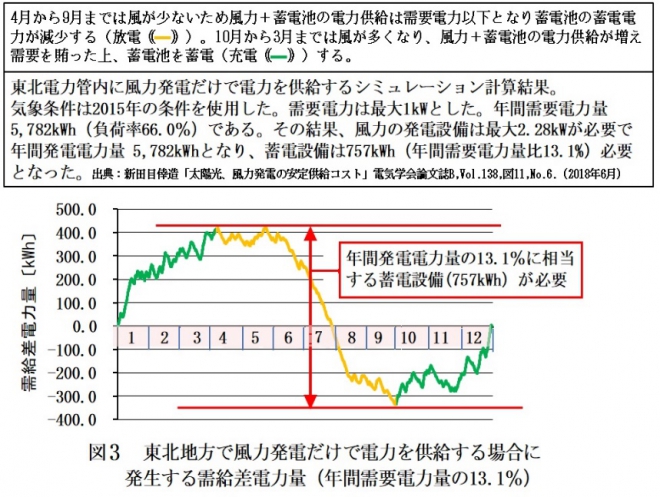

風力発電の場合

風力発電は図3に示す通り4月から9月まで風況が悪く発電量が需要を下回り、需要電力を賄うのは蓄電池の放電に頼らざるを得ない。風力発電だけで需要を賄おうとすれば、需要電力量の13.1%の蓄電池が必要となる。太陽光の場合と同様、需要電力を9,808億kWhとし、蓄電池の単価を9万円/kWhとすれば、まず、蓄電池容量は

9,808億kWh×13.1%=1,285億kWh

となり、その建設費は、1,285億kWh×9万円/kWh=1.15×1016円となる。1.15億円の1億倍の膨大な額である。

日本政府の方針と欧州各国ではどうしているのだろう

まず、欧州各国では再エネの電力生産量は火力発電で調整している。だから再エネだけで電力供給を行っている国はない。したがって上述のような高額の蓄電池を備えている国はない。

日本の政府も経済産業省の「日本のエネルギーを知る20の質問」と題したエネルギー政策の広報ページに「再エネだけでエネルギーを賄うことはできないのですか?」という設問があるが、その回答は「再エネは季節や天候によって発電量が大幅に変動し、不安定なものが多く、安定供給のためには火力発電などの出力調整が可能な電源をバックアップとして準備する必要があります。また、蓄電池などエネルギーを蓄積する手段の確保や、再エネの大量導入に対応した電力ネットワークの在り方などにも課題が残っています。」としており蓄電池がそれほど大きくなることは書いていない。

再エネ100%の非現実性はなぜ知られていなかったのか?

冒頭の蓄電池コストの話を知れば再エネ100%がいかに非現実的なのかが判る。では、なぜこれまでそのことが指摘されなかったのだろうか。

確かな理由は判らないが、考えられる理由の一つは日本では太陽光と風力の発電比率が低くかったため「再エネで電力を100%賄う」ことは非現実的だと考えられていたためであろう。欧州の再エネ比率が高い国では、再エネの季節変動対策には火力発電が使われているが、蓄電池とのコスト評価が行われた可能性は高い。調べてみる価値はありそうだ。

再エネの季節変動はこれまで検討されたことがなかった

冒頭で紹介した電気学会の論文は我が国で再エネの季節変動の影響を取り上げた初めてのものだった可能性がある。再エネの不安定性についてはこれまで様々な場で検討されているが、それらはなぜか全て1日或いは1週間の不安定性で今回のような何ヶ月にも及ぶ季節変動を取り上げたものはなかった。

日本では原子力や火力発電所が多数存在するから、それらの発電割合をゼロにする非現実的な検討は無意味だとされていたためだと考えられる。

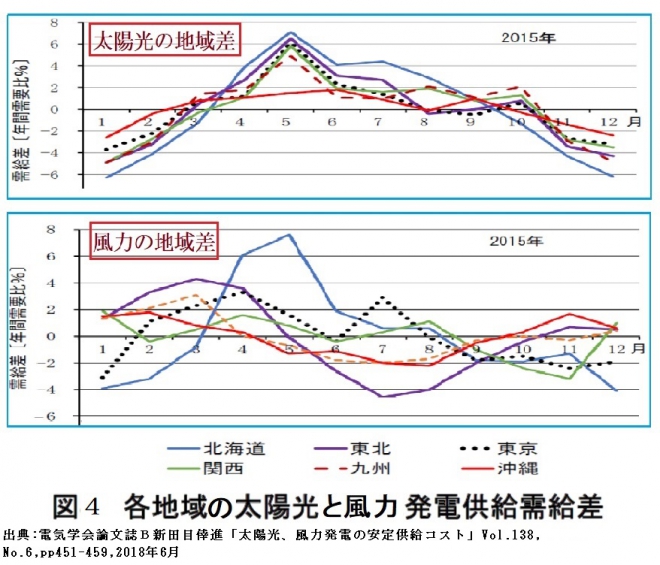

地域間の連携が行われたら変動幅は小さくならないか

再生可能エネルギーの地域差は太陽光と風力で異なる。2015年の場合の地域ごとの太陽光と風力の需給差を図4に示す。太陽光は残念ながら地域差が少なく北から南までどこも似たような傾向を示す。それに対して風力は地域によって需給差が異なる。しかし、4月には全ての地域の需給差がプラスになるが、9、10月頃は全ての地域の需給差がマイナスになる。日本の場合は全国を繋げても天候は平均化しないことが判る。需要を全国規模に拡大しても東北だけで考えたことと状況は余り変らないものと思われる。

発電価格の試算

太陽光と風力の発電単価はMETIによれば[注4]、太陽光(メガ)は24.2円/kWh、風力は21.1円/kWhである。蓄電池寿命は約10年とされているが、ここではその2倍の20年使えるとする。上述で検討したとおり蓄電池コストに約1京円を投じ、これを年間発電量約1兆kWhの20年分20兆kWhで割ると、500円/kWhとなる。これに上述の再エネ発電単価を加えると、太陽光が524.2円/kWh、風力が521.1円/kWhとなる。

この電力価格を見れば再生可能エネルギー100%のシステムは冒頭に述べた通り全く非現実的な話であることは明白である。これは再生可能エネルギーを否定しているのではなく、再生可能エネルギーだけで電力を賄うことが非現実的であると言っているだけである。電源はあくまで原子力や火力などの安定電源との組み合わせすなわちベストミックスで使うべきというごく常識的な結論となる。

[注1] 元東北電力常務取締役、元北日本電線社長、新田目倖造「太陽光、風力発電の安定供給コスト」,電気学会論文誌B,Vol.138,No.6.pp.451-459 (2018年6月1日発行)

[注2] 経済産業省「長期エネルギー需給見通し」,2015.7.16

[注3] 資源エネルギー庁新エネルギーシステム課「定置用蓄電池の価格低減スキーム」, 2017.3.8

[注4] 資源エネルギー庁「発電コストを比べてみよう」

関連記事

-

青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね

-

4月の日米首脳会談では、炭素税(カーボンプライシング)がテーマになるといわれています。EU(ヨーロッパ連合)は今年前半にも国境炭素税を打ち出す方針で、アメリカのバイデン政権も、4月の気候変動サミットで炭素税を打ち出す可能

-

サウジアラビアのエネルギー・産業・鉱物資源省(石油担当)大臣で、国営石油会社のサウジアラムコ会長を兼ねるカリード・A・アル・ファーレフ氏が9月1日の東京のセミナー「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」で行った発言の要旨が公表された。

-

「原子力ムラ」という言葉がある。漠然としているが「政官学財に巣食い、癒着し、閉鎖的で、利権をむさぼる悪の結社」という意味を込め、批判の文脈で使う人が多いようだ。

-

去る10月8日、経済産業省の第23回新エネルギー小委員会系統ワーキンググループにおいて、再生可能エネルギーの出力制御制度の見直しの議論がなされた。 この内容は、今後の太陽光発電の運営に大きく関わる内容なので、例によってQ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

政策として重要なのは、脱原子力ではなくて、脱原子力の方法である。産業政策的に必要だからこそ国策として行われてきた原子力発電である。脱原子力は、産業政策全般における電気事業政策の抜本的転換を意味する。その大きな構想抜きでは、脱原子力は空疎である。

-

東京電力の元社員の竹内さんが、一般の人に知らないなじみの少ない停電発生のメカニズムを解説しています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間