揚水発電物語:夜に貯めて、昼間発電するは古いかも

R_Tee/iStock

先日3月22日の東京電力管内での「電力需給逼迫警報」で注目を浴びた「揚水発電」だが、ちょっと誤解している向きもあるので物語風に解説してみました。

【第一話】原子力発電と揚水発電

昔むかし、日本では原子力発電が盛んでした。原子力発電は出力の上げ下げが不得意なこと、設備費がコストの大半を占めるのでなるべく100%で動かすことが経済的なので、夜も昼もずっと100%出力で動かしていました。

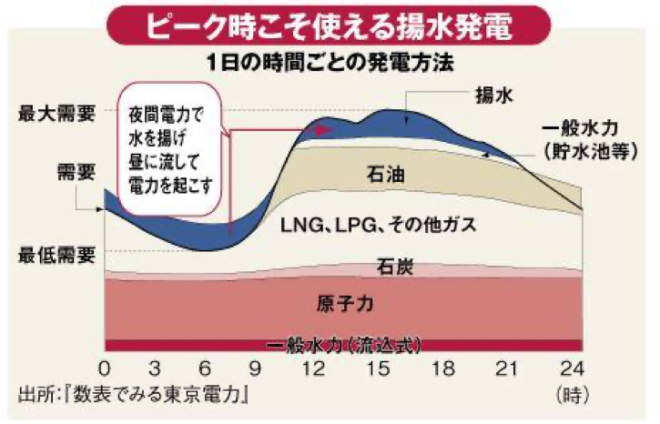

しかし原子力発電の比率が大きくなると、原子力発電と最低限動かしていなければならない火力発電所を合わせると、需要が大きく下る「夜間に電気が余ってしまう」ことにもなるので電力会社は、①夜間の電気料金を下げて需要を喚起し、更に②揚水発電を活用しました。

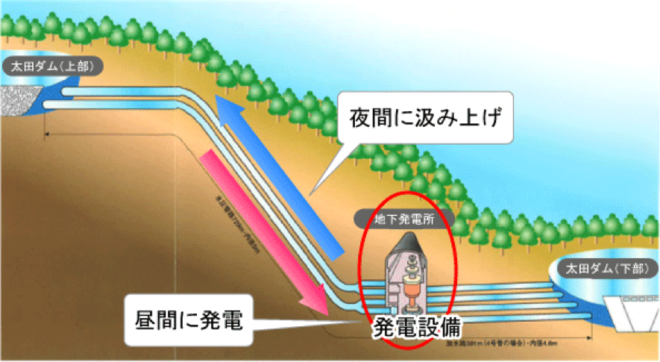

揚水発電は、夜間電力を使って水をポンプで高い所にある池に上げて、昼間のピークの時に水を落として発電をするものです。

図1 揚水の原理図

出典:首相官邸ホームページ

図2 原子力時代の揚水発電の役割図

出典:東京電力HP

【第二話】突然原子力が全部無くなった!

ところが大きな災害が起こり、原子力発電所の運転がすごく難しくなりました。幾つかの電力会社では原子力の発電量が全く無くなる事態にまでなりました。

そうすると夜間には電気が余ることは無くなり、夜間でも昼間と同じように石炭や天然ガス、石油を燃やして発電しなければならなくなり、深夜電力を安くする意味もなくなるとともに揚水発電も経済的には苦しくなりました(もともと稼働率も低いですし)。ただ昼間のピーク時にはどうしても揚水発電も必要なのですが。

【第三話】太陽光がやってきた

さて地球温暖化などの環境問題で「日本でも自然エネルギーの大量導入!」が叫ばれましたが、なぜか太陽光が一番優遇されてとんでもないスピードで導入されました。

そうすると今度は夜間でなく、天気の良い昼間に太陽光によって「昼間に電気が余る」と言う逆の事象が起こってしまいました。こうなると揚水発電も全く逆に昼間の余った電気で水を上げて太陽光のなくなった夜に使うという場面も出てくることになります。

ただ太陽光はお天気次第なので、雨の時は発電量が酷く減り(ただしゼロにはならない)ますので昼間の電気が余るどころか足らなくなり、揚水発電も昼間の電気の需要にも対応する必要があります。

これが今回起こったことなのでした。

■

リチウムイオン充電池もやってくる?

さてさて、電気を貯める技術は揚水発電でなく、圧縮空気で貯めるとか水素で貯めるとかの技術も開発されていますが、今一番有力なのは電気自動車に使う「リチウム電池」に貯めることです。

ただ最初は、

- コストがべらぼうに高い

- 電池の劣化への不安

などで全然進まなかったのですが、電気バスへの大量導入などでコストも下がり、劣化に関するデーターもたくさん取れたので近年海外では大いに普及が始まりました。

揚水発電とリチウムイオン充電池はどちらが優秀?

今の所、後から出てきた技術のリチウムイオン電池が遥かに優秀です。

① コストが安い

これから作る場合はリチウムイオン電池の方が遥かに安いし、今後は更にコストは下るでしょう。

② 応答性能も遥かに優秀

応答速度も二桁ほどリチウムイオン充電池が高い。ただしリチウムイオン充電池は必要以上に性能が高いとも言われます。

③ 建設期間

これもリチウムイオン充電池が優秀、土地さえあれば数ヶ月で建設可能。もちろん既存の揚水発電所は長く使うべきですが、新たに建設するのはあまり現実的ではないでしょう。

家庭用充電池や電気自動車の充電池も使える?

ドイツでは家庭用の太陽光バネルの60%には充電池が併設されているようですし、普及が著しいEVの電池を積極的にグリッドに接続するV2Gも普及が始まっています。これらもグリッドの安定化や非常時対策に活用することが考えられます。

北海道・新千歳のバッテリー併設メガソーラー

出典:LS産電

今回の電力供給の危機は「揚水発電」の重要性を認識させるとともに、今後の充電池の活用への議論を活性化させるでしょう。もちろん「蓄電」には揚水やリチウム電池以外の技術開発動向にも注目すべきです。

関連記事

-

3.11福島原発事故から二年半。その後遺症はいまだに癒えておらず、原子力に対する逆風は一向に弱まっていない。このような状況で、原子力の必要性を口にしただけで、反原発派から直ちに「御用学者」呼ばわりされ、個人攻撃に近い非難、誹謗の対象となる。それゆえ、冒頭で敢えて一言言わせていただく。

-

米国ラムスセン社が実施したアンケート調査が面白い。 一言で結果を言えば、米国ではエリートはCO2の規制をしたがるが、庶民はそれに反発している、というものだ。 調査は①一般有権者(Voters)、②1%のエリート、③アイビ

-

はじめに 地球温暖化に関する情報発信のあり方が、近年大きく変容している。 従来は科学者や教育機関が中心となって行ってきた知識の普及が、いまや国家機関や国際組織による「ナラティブの構築」と「異論排除」の政治的ツールと化しつ

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow

-

ネット上で、この記事が激しい批判を浴びている。朝日新聞福島総局の入社4年目の記者の記事だ。事故の当時は高校生で、新聞も読んでいなかったのだろう。幼稚な事実誤認が満載である。 まず「『原発事故で死亡者は出ていない』と発言し

-

北朝鮮の野望 北朝鮮はいよいよ核武装の完成に向けて最終段階に達しようとしている。 最終段階とは何か—— それは、原子力潜水艦の開発である。 北朝鮮は2006年の核実験からすでに足掛け20年になろうとしている。この間に、核

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 現状、地球環境問題と言えば、まず「地球温暖化(気候変動)」であり、次に「資源の浪費」、「生態系の危機」となっている。 しかし、一昔前には、地球環境問題として定義されるものとして

-

日本でもメガソーラーや風力発電の立地に対する反対運動が増えているが、米国でも事情は同様だ。ロバート・ブライスは、再エネ却下データベース(Renewable Rejection Database)にその事例をまとめて、無料

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間