再エネ50%プラス送電線増強の費用便益比は最悪だ

vchal/iStock

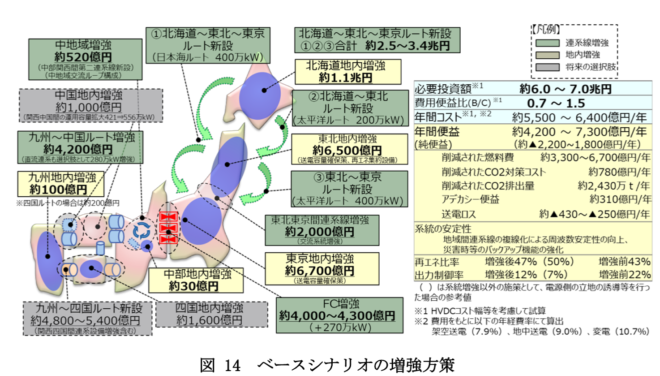

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。

政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統のマスタープラン)電力広域的運営推進機関

そこでの費用便益分析を見ると、費用と便益の比が1前後、つまり費用の方が便益より多いかもしれない、となっている。となると、これは果たして実施する意味があるのか、と言いたくなる。

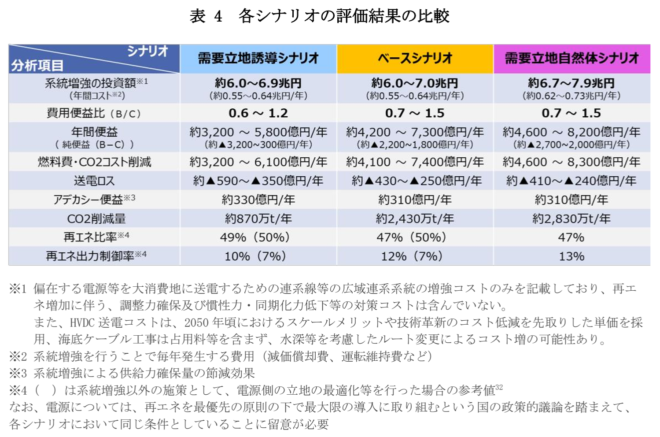

すなわち、下表で見ると、ベースシナリオで「系統増強の投資額」として約6.0~7.0兆円とされ、その費用便益比は0.7~1.5ととされている。他のシナリオも似たり寄ったりだ。

近年の資材価格の高騰を考慮するならば、この費用便益比はさらに悪くなっていることだろう。

更に、もっと根本的な問題は、この試算が「再エネ50%を前提」としていることである。

つまり、ここでやっている計算には、「再エネを強引に50%%導入する場合に、再エネ発電が過剰になって捨てることになる余計な電気を送電線で融通することで節約できる費用」が計上されている。その一方で、「再エネを50%導入するための費用」が計上されていない!

だが少し考えてみれば、発電ピーク時に電気があり余るほど再エネを導入すること自体が間違っていることは明らかだ。

本来、費用便益比を計算すべきは、再エネをそもそも50%も導入すべきかどうか、ということだ。政府がやっていることは、再エネ50%を「前提」として、その費用を無視した上で、送電線建設の費用便益比だけを計算することだが、これはいったい何のためにやるのか? それは費用便益比があるていどまともな範囲に収まるように見せる為だけではないのか?(ただし、それでも費用便益比は悪かったが)

日本政府は、再エネ導入に関わる費用を、国民を欺くことなく示すべきだ。

■

関連記事

-

「もんじゅ」の運営主体である日本原子力研究開発機構(原子力機構)が、「度重なる保安規定違反」がもとで原子力規制委員会(規制委)から「(もんじゅを)運転する基本的能力を有しているとは認めがたい」(昨年11月4日の田中委員長発言)と断罪され、退場を迫られた。

-

1.第5次エネルギー基本計画の議論がスタート 8月9日総合資源エネルギー調査会基本政策部会においてエネルギー基本計画の見直しの議論が始まった。「エネルギー基本計画」とはエネルギー政策基本法に基づいて策定される、文字どおり

-

米国農業探訪取材・第3回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 技術導入が農業を成長させた 米国は世界のトウモロコシ、大豆の生産で

-

エジプトで開かれていたCOP27が終わった。今回は昨年のCOP26の合意事項を具体化する「行動」がテーマで新しい話題はなく、マスコミの扱いも小さかったが、意外な展開をみせた。発展途上国に対して損失と被害(loss and

-

先日アゴラで紹介されていた動画を見ました。12月19日の衆議院国会質疑で、質問者は参政党北野裕子議員。質疑の一部を抜粋します。 日本の脱炭素政策に疑問! 北野裕子議員が電気料金高騰を追及 北野議員:2030年46%削減、

-

これを読むと、現状のさまざまな論点に目配りされ、「分析文書」としてはよくできている。ところが最近の行政文書によくあるように、何を実行したいのかが分からない。書き手が意図的にぼやかし、無責任に逃げようとしていることもうかがえる。

-

第6次エネルギー基本計画は9月末にも閣議決定される予定だ。それに対して多くの批判が出ているが、総合エネルギー調査会の基本政策分科会に提出された内閣府の再生可能エネルギー規制総点検タスクフォースの提言は「事実誤認だらけだ」

-

「福島の原発事故で出た放射性物質による健康被害の可能性は極小であり、日本でこれを理由にがんなどの病気が増える可能性はほぼない」。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間