トランプ氏の再選で覆される5つの主要な気候政策

トランプ前大統領とハリス副大統領の討論会が9月10日に開催される。大統領選に向けた支持率調査によると、民主党の大統領候補であるハリス副大統領が42%、共和党候補のトランプ前大統領が37%で、ハリス氏がリードを広げているという。ハリス氏のこれまでの言動から、左派リベラルがナラティブに則って、こしらえた数字であろう。

再度の銃撃事件なども危ぶまれるが、そうした事態がなければ、トランプ氏の再選が確実視されている。左派リベラルの代表であるNew York Timesも、「トランプ氏の再選で覆される5つの主要な気候政策」という記事を載せている。日本の環境政策にも影響を及ぼす可能性があるため、その骨子を紹介する。

Darwel/iStock

1. 石炭・ガス発電所

化石燃料を燃やす発電所からは、米国が排出する温室効果ガスの4分の1が排出されている。これを削減することが、バイデン氏の気候変動対策計画の鍵となっている。環境保護庁の規制は、石炭火力発電所に対して排出ガスを回収する技術を導入するか、操業停止するかのどちらかを迫るものである。米国で新たに建設されるガス発電所も、厳しい排出基準を満たさなければならない。

バイデン政権は、石炭火力発電所を規制することで2047年までの間に13億8000万トンのCO2を削減できると試算しており、これはガソリン車3億2800万台分の年間排出量を防ぐことに相当するという。

トランプ氏が当選すれば、石炭火力発電に対する規制を撤廃し、「実際に機能する、真新しく美しい発電所を、何百何千何百と建設することを許可する」と述べた。

【筆者コメント】

それならば、日本の先進的な石炭火力技術(USC、A-USA、IGCC、IGFCなど)を導入するのが適当である。

2. 自動車排出ガス基準

運輸部門は、米国が排出する温室効果ガスの4分の1を占めており、その大部分は自動車とトラックである。バイデン氏は、2032年までに米国で販売される乗用車と小型トラックの新車の大半をEVかハイブリッド車にするために、自動車テールパイプからの汚染に制限を設ける規則を課した。

トランプ氏は、これらの規制は米国経済を弱体化させるものであり、自動車産業を衰退させ、失業者を増大させると述べている。トランプ氏は、これらの規制を撤回することを約束しており、当選した暁には、これが最初の仕事になるだろうと言われている。

【筆者コメント】

日本でも、2020年10月に菅首相が行った「2050年カーボンニュートラル達成宣言」の中で、2035年以降の新車販売はEVのみという発表があった。EV化の進展に伴う産業の弱体化や国内550万人の雇用問題がクローズアップされた。仮にCO2が問題であるとしても、エンジン車に対するEVの優位性が出るのは走行距離10万キロ以上のことで、バッテリーを交換しようものなら、製造時のCO2がさらに上乗せされるため、EVが環境に配慮しているとは到底言えない。

3. インフレ抑制法

バイデン氏が2022年に署名したインフレ抑制法(IRA)は、気候変動対策に、国家レベルで最大の投資をするものだ。10年間で3700億ドル以上の税額控除が盛り込まれ、米国をよりクリーンなエネルギー形態へとシフトさせることを支援するものである。

EVやバッテリーを製造する企業やそれらの車を購入したり、太陽エネルギーに切り替えたり、自宅の冷暖房に電気ヒートポンプなどを購入したりする消費者にインセンティブが与えられる。

トランプ氏は、このIRAを「史上最大の増税」と呼んでいる。この法律の大部分が廃止されるという見方が強い。EV購入のためのインセンティブは、トランプ氏が「最も愚かな」決定のひとつと呼ぶもので、間違いなく廃止の俎上に載るだろうと言う共和党もいる。充電ステーションを設置する企業を支援する施策も同様のようだ。

太陽光発電や風力発電に対する税控除も、ヒートポンプの購入などに対する消費者への優遇措置と同様に、共和党政権の逆鱗に触れる可能性がある。しかし、バッテリー製造施設やEV工場の多くが共和党の選挙区に建設されていることもあり、共和党の気候変動法反対派でさえ、これらの優遇税制を廃止するのは難しいと認めている。

しかし、たとえ減税措置が残っていたとしても、トランプ政権はクリーンエネルギーへの移行を遅らせるために多くのことをする可能性がある。

風力や太陽光発電所については、トランプ政権下でそれらが承認されることはなく、クジラの死やその他の環境問題については、極めて徹底的な調査が行われる。

【筆者コメント】

気候変動に係る増税については、風力や太陽光などの自然エネルギーの普及に対して、日本では固定価格買取制度(FIT)が導入され、再エネ賦課金などの名目で、国民から強制的に税金が徴収されている。この他、カーボンニュートラルや脱炭素を推進するために、見えないところで各種の税金が徴収されていることも多い。

4. 石油・ガス掘削

トランプ氏が当選すれば、「かつてないほど国内に存在する石炭、石油、ガスの3大化石燃料のエネルギー生産を解き放つ」と約束している。

バイデン大統領は、アラスカのノース・スロープにおける巨大なウィロー石油開発のような、いくつかの大きな化石燃料プロジェクトを承認したが、同時に、将来の開発を抑制しようともしてきた。4月初め、バイデン氏はアラスカの原生地域1300万エーカーでの石油・ガス開発を阻止した。

米国は世界有数の液化天然ガス輸出国であり、エネルギー省は、ガス輸出が国家安全保障、経済、気候に対してどのような影響を及ぼすか研究していた。その間、バイデン政権は輸出ターミナルの許可を一時停止するなどした。

トランプ氏は、この一時停止を直ちに解除し、パイプラインやその他のエネルギー・プロジェクトを許可すると約束している。

5. 世界的な気候変動運動

国連が毎年開催している世界気候サミットが今年は11月11日にアゼルバイジャンで開催される。

トランプ氏は大統領として、2015年のパリ協定から米国を脱退させた。バイデン氏は就任初日に米国をこの協定に復帰させ、この10年間で米国の排出量をおよそ半分に削減でき、2050年までに大気への温室効果ガスの追加を止めると公約した。

気候変動分析サイト、カーボン・ブリーフの調査によると、トランプ氏の政策では40億トンの温室効果ガスが大気中に追加される可能性があるという。

トランプ氏が再選されれば、パリ協定からの再離脱は必至であると見られている。EUなどのエリートは、地球温暖化による壊滅的な影響を回避しなければならないときに、アメリカの再脱退が進展を遅らせることを恐れている。

要約すれば、トランプ氏は、化石燃料を燃やす発電所からの汚染を削減するバイデン大統領の政策を中止し、EVを奨励する取り組みを終了させ、国内に賦存する石油とガスを促進することを宣言したのである。

第二次トランプ政権が始動すれば、一次よりはるかに組織的で首尾一貫した法的・規制的戦略になるだろうし、バイデン氏の気候変動アジェンダからの180度の転換もより効率的に進むだろう。

ナラティブといえば、パリ・オリンピックの開会式にはDE&I、LGBTQ、SDGs、Net Zeroなどがふんだんに盛り込まれており、見るに堪えなかった。アスリート・ファーストであるべき選手村の食事や設備も相当にひどかったと聞く。パリに憧れていた多くの人たちに、幻滅感を与えてしまったのではないだろうか。

こうした事態の根底には、EUのトップエリートが造り上げてきた空想社会主義的ナラティブがあり、例えば、オリンピックではアスリートに配慮が行き届かなかったことや、日々の生活の中においては、EUが農業者を廃業に追い込むなどの環境政策を導入するなどを行ってきた。

これに対して、EU各国で農業従事者の抗議デモ(トラクターデモ)が起きており、トラクターで道路を塞ぎ、港湾を封鎖し、欧州議会に卵を投げつけるなどを行っている。抗議の対象は、環境に絡む規制から度を超えた官僚主義まで多岐にわたる。この抗議運動は拡大している。

最後に、我が国の気候変動に対する今後の対応であるが、EUが制度設計してきた「気候変動運動」に対して、政府は2050年までにカーボンニュートラル、GXを達成するなどの目標を掲げ、脱炭素政策を進めてきた。そのために膨大な税金が投じられ、大幅なCO2削減を達成しようとしているが、気温に対する効果は微小であるに過ぎない。

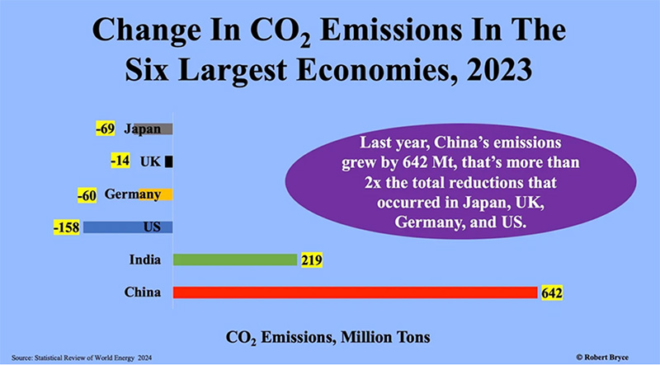

CO2削減について、他国との比較を見てみると、米国を筆頭にドイツやイギリス、日本もそれなりの削減が見られる。一方で、中国の排出量は膨大であり、四か国の削減量を大幅に凌駕している。日本には技術開発の成果が得られるとしても、気温を下げるという点においては所詮報われない努力である。

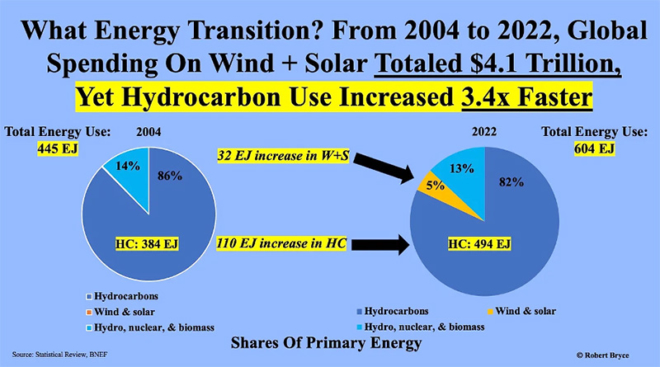

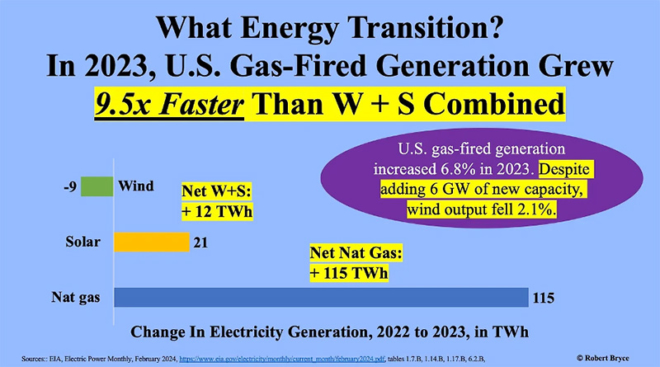

エネルギー転換について過去20年余りの傾向を見れば、化石燃料の利用は風力と太陽光発電などのGXの3.4倍の速さで普及しており、米国の2023年単年をとってみても、ガス発電の方がGXより9.5倍も速く成長していることが分かる。

トランプ氏が再選され、民主党の掲げる気候変動政策が180度覆る可能性もある時代の到来にあって、我が国もこの世界の現実を見つめ直し、軌道修正をする時期に来ていると感じる。

現在、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏、慶應義塾大学産業研究所所長の野村浩二教授を中心に作成された、「エネルギードミナンス(強く豊かな日本のためのエネルギー政策)- 政府の有志による第7次エネルギー基本計画 –」が公開されている。

関連記事

-

2021年8月に出たIPCCの報告の要約に下図がある。過去の地球の平均気温と大気中のCO2濃度を比較したものだ。これを見ると、CO2濃度の高い時期(Early Eocene)に、気温が大変に高くなっているように見える。

-

7月22日、インドのゴアでG20エネルギー移行大臣会合が開催されたが、脱炭素社会の実現に向けた化石燃料の低減等に関し、合意が得られずに閉幕した。2022年にインドネシアのバリ島で開催された大臣会合においても共同声明の採択

-

2025年7月2日NHKニュースによると、柏崎市の桜井市長は、柏崎刈羽原子力発電所の7号機の早期の再稼働が難しくなったことを受け、再稼働の条件としている1~5号機の廃炉の方針について、改めて東京電力と協議して小早川社長に

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

エネルギー、原発問題では、批判を怖れ、原子力の活用を主張する意見を述べることを自粛する状況にあります。特に、企業人、公職にある人はなおさらです。その中で、JR東海の葛西敬之会長はこの問題について、冷静な正論を機会あるごとに述べています。その姿勢に敬意を持ちます。今回は、エネルギー関係者のシンポジウムでの講演を記事化。自らが体験した国鉄改革との比較の中でエネルギーと原子力の未来を考えています。

-

ドレスデンで橋が崩れた日 旧東独のドレスデンはザクセン州の州都。18世紀の壮麗なバロック建築が立ち並ぶえも言われぬ美しい町で、エルベ川のフィレンツェと呼ばれる。冷戦時代はまさに自由世界の行き止まりとなり、西側から忘れられ

-

「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム 東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。 東日本

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間