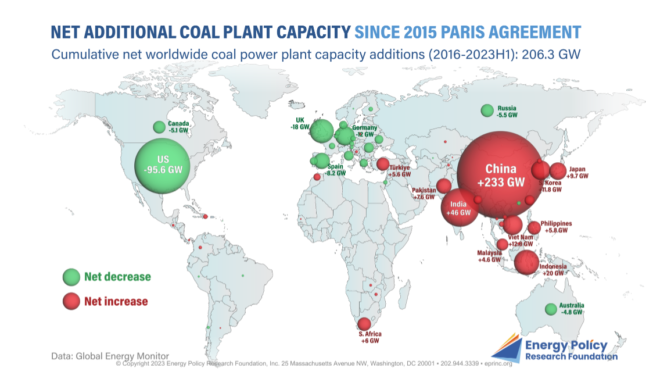

一目瞭然!アジアでは石炭火力が増えている

Andrzej Rostek/iStock

図は2015年のパリ協定合意以降(2023年上期まで)の石炭火力発電の増加量(赤)と減少量(緑)である。単位はギガワット(GW)=100万キロワットで、だいたい原子力発電所1基分に相当する。

これを見ると欧州と北米では石炭火力発電所は減っているが、アジアでは増えている。とくに中国は爆増してきた。

今回の図も前回に続き米国Energy Policy Resaerc Foundationが公開しているものである。

欧州で減ってきたのは歴史的な理由だ。冷戦期までは石炭を多く使っていたが、その後はロシアが供給する安価なガスの方が経済性がよくなったので、石炭は要らなくなった。

北米もシェールガスの開発成功によってガス火力発電所の経済性が高くなり、石炭火力発電は廃止されていった。

欧州も米州も、いくらかは温暖化対策の効果もあるにしても、石炭火力よりも安価なガス火力があったという経済的な理由が大きい。

アジアにはこのような恩恵は無かったから、電力需要に対応するためには石炭火力発電は有力な選択肢だった。これは今後も変わらない。

欧米はやたらと「脱石炭」と言うようになったが、経済性の優れた代替手段があったから言えたことだ。

ロシアからの安価なガス供給が乏しくなったことで、欧州はいまエネルギー価格高騰に苦しんでいる。今後はどうなるだろうか。

■

関連記事

-

ポルトガルで今月7日午前6時45分から11日午後5時45分までの4日半の間、ソーラー、風力、水力、バイオマスを合わせた再生可能エネルギーによる発電比率が全電力消費量の100%を達成した。

-

経済産業省は1月14日、資源・エネルギー関係予算案を公表した。2015年度(平成27年度)当初予算案は15年度7965億円と前年度当初予算比で8.8%の大幅減となる。しかし14年度補正予算案は3284億円と、13年度の965億円から大幅増とし、総額では増加となる。安倍政権のアベノミクスによる積極的な財政運営を背景に、総額での予算拡大は認められる方向だ。

-

16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。

-

人間社会に甚大な負の負担を強いる外出禁止令や休業要請等の人的接触低減策を講ずる目的は、いうまでもなく爆発的感染拡大(すなわち「感染爆発」)の抑え込みである。したがって、その後の感染者数増大を最も低く抑えて収束させた国が、

-

地球温暖化の予測は数値モデルに頼っている。けれども、この数値モデルにはパラメーターが沢山あって、それを操作する(=モデル研究者は「チューニング」と呼んでいる)とその予測はガラガラ変わる。 このことは以前から指摘されてきた

-

(GEPR編集部より)この論文は、国際環境経済研究所のサイト掲載の記事から転載をさせていただいた。許可をいただいた有馬純氏、同研究所に感謝を申し上げる。(全5回)移り行く中心軸ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。

-

福島では、未だに故郷を追われた16万人の人々が、不自由と不安のうちに出口の見えない避難生活を強いられている。首都圏では、毎週金曜日に官邸前で再稼働反対のデモが続けられている。そして、原子力規制庁が発足したが、規制委員会委員長は、委員会は再稼働の判断をしないと断言している。それはおかしいのではないか。

-

米国トランプ政権が環境保護庁(EPA)からCO2規制権限を剥奪する提案をした(提案本文(英語)、(機械翻訳))。 2009年に決定されて、自動車等のCO2排出規制の根拠となっていたCO2の「危険性認定(endangerm

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間