中小企業経営から見た電力問題-負担限界を考えないエネルギー政策の迷惑

刻下の日本におけるエネルギー問題(電力供給問題)が中小企業に及ぼす負の影響について、安定供給・価格上昇・再生可能エネルギー導入・原発再稼働などの側面から掘り下げてみたい。

まず安定供給については、何れかの地域で停電が発生しているわけではないが、今の供給状況は安定的とは言いきれないということを認識すべきである。なぜならば、本来その役目を終えていたはずの老朽火力(稼働から40年以上)が原発代替として供給の一翼を担っており、その計画外停止件数は年を追うごとに増加しているからである。

また、老朽火力でない火力発電所についても、定期メンテナンスの繰り延べや高い稼働率の維持により計画外停止に追い込まれる場合もあり、供給力の約9割を占めるまでになってしまった火力発電の供給体制が盤石な状態であるとは言い難い。

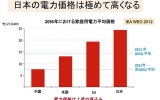

次に価格上昇については、東日本大震災後の火力発電量の増加に伴う燃料調達量の増大と燃料価格の高騰で、中小企業の多くは約3割の電気料金値上げを強いられ、電力多消費産業では収益悪化のみならず事業停止にまで追い込まれる企業が散見されるにまで至っている。

弊社の印刷工場では、電気代が2012年に2569万円(128万kWh)であったものが、2013年では2963万円(2012年にほぼ同じ128万kWh)に跳ね上がり、実に1年で400万円近くもの電力コスト増加を経験させられた。印刷加工の原材料を各種購入しているが、一年間でこれだけの価格高騰は過去に経験したことがない。

エネルギー問題の将来における課題について考えるとき、「再エネの導入」と「原発の再稼動」を避けて通ることはできない。

再エネの導入については、現在までに認定されている再エネ設備が全て運転開始した場合の金銭的な負担(3.12円/kWh・約2.7兆円/年)が公表されてから急にメディアが騒がしくなっている。こうした報道で負担として事例紹介されている“平均的な家庭(電力消費量=300kWh/月)で225円/月から935/月へ”を聞いた人の中の多くは、“月に1000円程度で再エネ導入を推進できるなら高負担ではない”と考えているのではないだろうか。

しかしながら、上述の弊社事例である128万kWに3.12円/kWhを乗じた賦課金が約400万円/年(1年間の電気代である2963万円の13%以上になる)になるという中小企業の実態を聞けば、その負担は家庭の負担どころではないということを多くの人が理解してくれると信じている。

中小企業のオペレーションを考える上で、年間で約400万円の電力コスト上昇があり、さらに同額の再エネ賦課金を近い将来に支払わなくてはならない場合、相当の売上増大(または利益拡大)でもなければ負担しきれないほどの金額となることは瞭然たる事実である。

原発の再稼動については、国論を二分する大変難しい問題であると認識している。しかし、原発停止による燃料費増は2011年から2014年(推定値)までの4年間の累計で約12.7兆円に達し、国民一人あたりに換算すれば約10万円も負担させられていることになる。

また、各年度の発電電力量(2014年は2013年と同量と仮定)から1kWhの燃料費増加分を計算し、各年度の弊社電力使用量を乗じると、原発停止により4年間で約1754万円もの余計な電力コストを支払ったことになる。

原発を以前のように全て稼動させることは現実的に考えて無理かもしれない。だが、原発関連のリスクを過大に評価して再稼動を妨げ続けることで電力コストのさらなる上昇を助長すれば、中小企業を財務的に窮地に追い込むことになることは必定である。

再エネを推進したい、もしくは脱原発を実現したいと願う人達からは、電力コスト上昇が中小企業にどのくらいの金銭的な負担になるのかについて説明しているのを聞いたことがない。これからエネルギーミックスを考えていくときに、重点を置くべきことは中小企業や家庭における電力コスト上昇の限界がどこにあるのかを見極めることで、その限界から逆算して再エネ導入や原発再稼働を考えるというアプローチが必要になるはずである。

政治家や所轄官庁が、上記のような中小企業の窮状をよくよく理解し、再エネ導入の抜本的な制度変更と安全が確認された原発の再稼動を進展させてくれることを切に願っている。

<参考資料>

資源エネルギー庁:「平成26年10月電力検証小委員会報告書」

電気事業連合会:「発受電実績2011年~2013年」

(2014年12月8日掲載)

関連記事

-

前回の英国に引き続き今度はアイルランドのアンケートの紹介。 温暖化対策のためにエネルギー(電気、ガス、石油、ディーゼル)へ課税することに、82%が反対、賛成は14%のみ(図1)。 他の項目は図2のとおり。 図の一番下の2

-

秋田県八峰町・能代市沖の洋上風力も採算が厳しい 2021年6月16日付の地元紙『北羽新報』によると、洋上風力入札の第2ラウンドで秋田県八峰町・能代市沖の開発権を落札したENEOSリニューアブルエナジー(旧ジャパンリニュー

-

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

-

6月27日から30日にかけて、東京電力管内では広域ブロック予備率が5%を切る時間帯が生じると見込まれ、政府より「需給ひっ迫注意報」が発出された。SNS上では「かつてはこのようなことは起きなかった」「日本の電力の安定供給体

-

世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太

-

4月15日、イーロン・マスク氏のインタビューのビデオが、『Die Welt』紙のオンライン版に上がった。 インタビュアーは、独メディア・コンツェルン「アクセル・スプリンガーSE」のCEO、マティアス・デップフナー氏。この

-

原子力規制委員会が安全の認定を厳しくしている。もし仮に活断層が存在し、それによって原発の運用上危険があるならば、いくつかの原子炉の廃炉は検討することになるだろう。しかし敦賀2号機については、運営事業者の日本原電は活断層ではないと主張している。本当に科学的に妥当なのか、慎重に審査すべきではないだろうか。また今の政治状況では難しいかもしれないが、これを機会に古い原発を新しいものにするリプレイスを考えてもよいだろう。安全で効率の高い運用のためだ。

-

福島第一原発の南方20キロにある楢葉町に出されていた避難指示が9月5日午前0時に解除することが原子力災害現地対策本部から発表された。楢葉町は自宅のある富岡町の隣町で、私にも帰還の希望が見えてきた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間