アジアへの脱炭素展開は本当に有効か?技術・コスト・現実を直視する

anyaberkut/iStock

自民党の岸田文雄前首相が5月にインドネシアとマレーシアを訪問し、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の推進に向けた外交を展開する方針が報じられた。日本のCCUS(CO2回収・利用・貯留)、水素、アンモニアなどの技術をアジア諸国に展開することで、地域全体の脱炭素を進めようという構想である。

AZECについては、筆者も昨年の12月に以下の記事を掲載した。

筆者は、インドネシアのジャカルタ、バンドン、パレンバンで、政府関係者や研究機関から、日本企業の同国における技術開発の進め方、目的、協業の在り方などについて、きつい質問を受けたことが何度かあった。

そういう経験から、この構想は果たして実効性があるのだろうか? 再エネ議連など国内の政治勢力が進める理想主義的な脱炭素路線と同様、アジア展開も「理念先行・現実無視」の落とし穴にはまっているように思える。

1. 技術はあるが、現地実装には高い壁

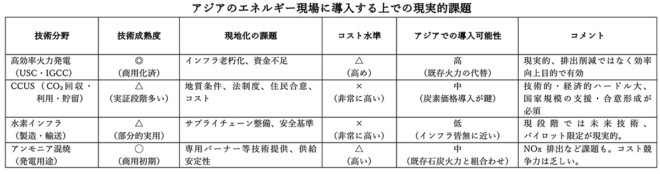

日本の誇る高効率火力発電、CCUS、水素・アンモニアインフラといった技術群は、確かに先進的ではある。だが、いずれも実際にアジアのエネルギー現場に導入するには、以下のような現実的課題が存在する。

- 高効率火力発電(USC・IGCC):商用化されており、導入のハードルは比較的低いものの、初期投資は高く、資金面での支援が不可欠である。

- CCUS:地質条件やインフラ整備、法制度、住民理解といった多層的なハードルがあり、コストは極めて高い。多くの国では実証段階にすら到達していない。

- 水素インフラ:安全性、製造コスト、輸送網整備などの課題が山積している。現地にサプライチェーンがほぼ存在せず、商用導入は遠い未来の話と考える。

- アンモニア混焼:一定の現実性はあるが、NOx排出、供給安定性、経済性などの観点からまだ発展途上の技術である。

技術の移転やインフラ構築には、日本側の人的資源の長期派遣、数千億円規模の資金投入、教育制度・行政制度への支援など、国家的な覚悟が必要といえる。単なる「技術の売り込み」では到底立ち行かない。(最後に添付した比較表参照)

2. アジアのニーズとズレる「ゼロエミッション」

インドネシア、ベトナム、タイなど多くのアジア諸国では、依然として石炭やガスが主力電源であり、まずは「安定・安価な電力供給」が最優先課題である。再エネ導入にしても、送電網や需給調整の能力が限られ、無制限な拡大はむしろ系統不安定化を招く。

こうした中で、日本の「ゼロエミッション共同体」は、現地の開発段階やエネルギー事情にそぐわないトップダウン型の構想となっている。欧米発の「脱炭素=絶対善」の思想を、アジアにそのまま輸出することは、新たな環境植民地主義と受け取られかねない。

3. 国内政治の影響:再エネ議連の影

今回のAZEC展開にも、国内の再エネ推進勢力、特に「再エネ議連」の影が見え隠れする。再エネ議連は、「再生可能エネルギーを妨げている規制を撤廃し、導入拡大を促進する」ことを掲げているが、以下のような問題を内包している:

- 理念先行でコスト・系統安定性などの現実を軽視している。

- 地方での自然破壊や住民トラブルを「再エネへの逆風」として矮小化している。

- FIT/FIPによる国民負担の膨張には無関心である。

- 一部企業・団体との癒着やロビイングの温床となっている。

こうした勢力がAZECを“第二のビジネスチャンス”と見なしている可能性は否めず、本来ならば現地のニーズと日本の支援の一致を丁寧に見極めるべきところが、「再エネ輸出」という経済的都合にすり替えられている懸念がある。

4.求められる視座:「炭素共生」へ

日本が果たすべきは、「脱炭素の旗手」ではなく、「持続可能なエネルギー共生のパートナー」である。

アジア諸国が真に必要としているのは、現実的で段階的なエネルギー移行支援であり、安定性・コスト・供給能力をバランス良く満たす選択肢の提供である。再エネやゼロエミッションの理念を押し付けるのではなく、「炭素と共に生きる」持続可能な道を共に模索すべきである。

今こそ、再エネ・水素・CCUSといった個別技術の売り込みではなく、それらを含めた「現実的なエネルギー共生モデル」の提示が必要である。その視点から見ると、AZEC構想はまだ理念と現実のギャップを大きく抱えており、日本政府・産業界ともに、見直しと戦略的再構築が求められる。

関連記事

-

先週、イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁が、「ネットゼロ政策は世界経済を減速させる」と発言しました。英国の中央銀行総裁が、脱炭素政策そのものを成長阻害要因として公に認めるのは極めて重大なニュースですが、相変わら

-

地球温暖化というと、猛暑になる!など、おどろおどろしい予測が出回っている。 だがその多くは、非現実的に高いCO2排出を前提としている。 この点は以前からも指摘されていたけれども、今般、米国のピールキーらが詳しく報告したの

-

需給改善指示実績に見る再生可能エネルギーの価値 ヨーロッパなどでは、再生可能エネルギーの発電が過剰になった時間帯で電力の市場価格がゼロやマイナスになる時間帯が発生しています。 これは市場原理が正常に機能した結果で、電力の

-

今回は、日本人研究者による学術論文を紹介したい。熱帯域を対象とした、高空における雲の生成と銀河宇宙線(GCR)の相関を追究した論文である(論文PDF)。本文12頁に、付属資料が16頁も付いた力作である。第一著者は宮原ひろ

-

今回は長らく議論を追ってきた「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会」の中間整理(第三次)の内容について外観する。報告書の流れに沿って ①総論 ②主力電源化に向けた2つの電源モデル ③既認定案件の適正な導

-

トランプ政権の誕生で、バイデン政権が推進してきたグリーンディール(米国では脱炭素のことをこう呼ぶ)は猛攻撃を受けることになる。 トランプ大統領だけではなく、共和党は総意として、莫大な費用がかかり効果も殆ど無いとして、グリ

-

「気候変動によって多くの生物が絶滅している」という印象が広く流布されている。しかし、これまでのところ、種の絶滅の主な原因は生息地の喪失などであり、気候変動では無かったことは、生態学においては常識となっている。 今回紹介す

-

日本の2020年以降の削減目標の「基準年」はいつになるのか。一般の方にはそれほど関心のない地味な事柄だが、しかし、基準年をいつにするかで目標の見え方は全く異なる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間