データが語る欧州の電力脆弱性:日本と何が違うのか?

imaginima/iStock

2025年4月28日にスペインとポルトガルで発生した停電以降、ヨーロッパの発電状況を確認できるサイト「Energy-charts」を時折チェックしています。そこで気づいたことがあります。

NetZero推進派の人たちがよく言うのは、「イギリスは石炭火力の全廃を宣言した」「ドイツは原子力を全廃した」「デンマークは再生可能エネルギーだけで発電の70%をまかなっている」「それに比べて日本はなぜ同じことができないのか。やる気がないのでは?既得権を守ろうとする勢力が抵抗しているだけでは?」という主張です。

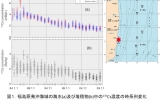

しかし、図1に示すように、ヨーロッパでは各国が送電線で広く連系しており、加えて、原子力大国フランスが安価な原子力電力を周辺国に供給しています。このように、日本とは電力システムの前提が大きく異なっており、単純に比較するのはナンセンスです。

図1 ヨーロッパの各国連系状況

そこで今回は、そうした前提の違いを、各国の総発電量および総需要のデータから検証してみたいと思います。

EU各国の総発電量と総需要をチェック

ドイツ

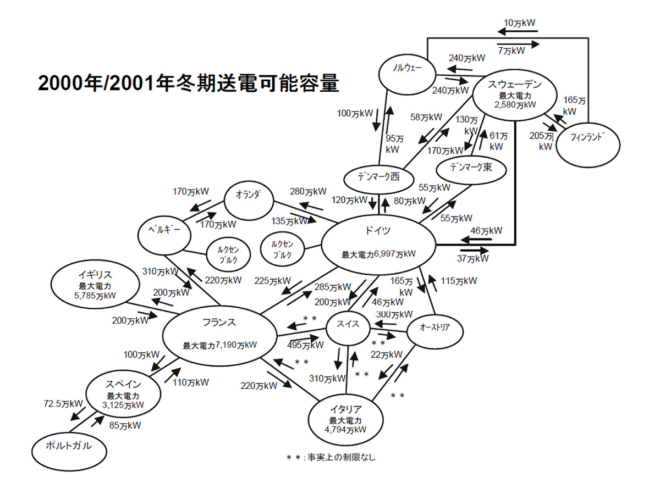

図2は、ドイツの1週間における総発電量と総需要を示したグラフです。総発電量は積み上げ式の面グラフで、総需要は黒の折れ線グラフとして表示されています。

図2 ドイツの総発電量と総需要のグラフ

Energy-chartより

このグラフにおいて、面グラフの方が折れ線より上にある時間帯は、電力を国外に輸出している時間帯を示し、逆に折れ線の方が高い時間帯は、電力を輸入している時間帯となります。

注目すべきは、日中の12時前後、電力価格が比較的安い時間帯に電力を輸出し、深夜の電力価格が高い時間帯に電力を輸入している点です。これにより、結果的に国富が国外へ流出している状況が読み取れます。

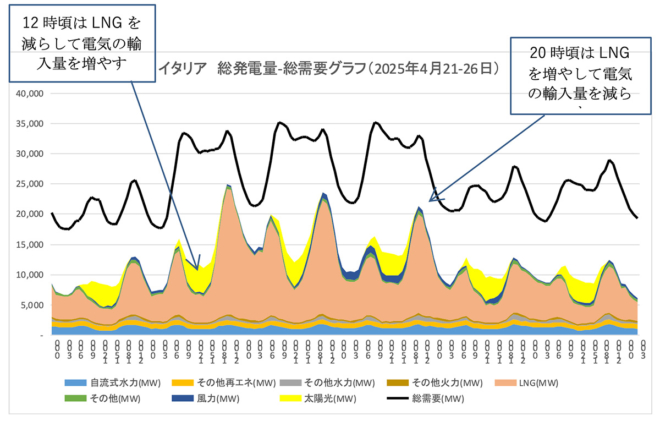

イタリア

図3は、イタリアの総発電量と総需要を示したグラフです。イタリアは全時間帯を通じて電力が不足しており、常に外国からの電力輸入に依存しています。

図3 イタリアの総発電量と総需要のグラフ

Energy-chartより

注目すべきはLNG火力の出力の変動です。日中の12時前後、各国で太陽光発電が余り、電力価格が安くなる時間帯には、自国のLNG火力の出力を抑えて、安価な電力を多く輸入しています。一方、電力価格が高騰する18時~22時頃には、自国のLNG火力をフル稼働させ、輸入量を減らしています。

このように、イタリアは自国内の電力不足を逆手に取り、太陽光電力の供給過剰によって価格が下がる時間帯には輸入を増やし、価格が上がる時間帯には自国の火力でまかなうという、非常に合理的な運用を行っています。結果として、太陽光発電を大量に導入しているドイツなどが抱える発電コストのゆがみをうまく活用し、自国の発電単価を引き下げている構図が浮かび上がります。

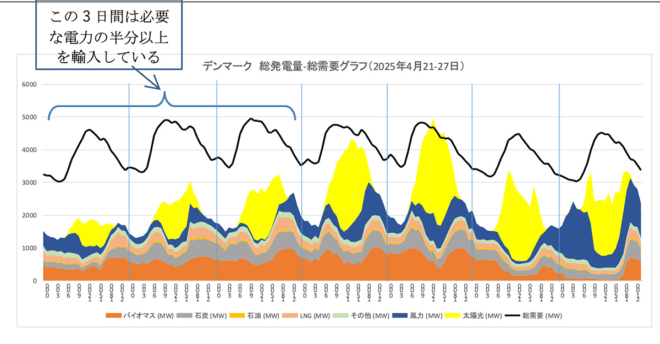

デンマーク

次に、ドイツと並びNetZero先進国とされるデンマークを見てみます。

IEAの資料によると、デンマークでは年間の発電量の約70%が太陽光と風力によるものであり(図4)、そのうち風力が半分以上を占めています。図4だけを見ると、今後さらに導入が進めば再生可能エネルギー100%も実現可能ではないかと思えるかもしれません。

図4 デンマークの燃料別発電実績(2023年)

IEA資料より

しかし、図5には、4月21日から23日までの総発電量と総需要の時系列グラフを示しています。この期間、デンマーク国内の総発電量は総需要の半分にも届かず、不足分の大部分はフランスなどからの電力輸入に頼っていました。

図5 デンマークの総発電量と総需要のグラフ

Energy-chartより

たしかにこの週は風力発電の出力が低調だった週であり、逆に風力が強い週には、自国の総需要を超える発電量を記録し、電力を輸出しているケースもあります。しかし、こうした風力の出力が不安定になる週は、毎月1回程度の頻度で発生しており、風況が安定しているといわれるヨーロッパにおいても、実態はこのような状況です。

このような不安定さを補っているのが、原子力大国フランスという「助け舟」の存在です。ヨーロッパでは、そうした周辺国との広域連系によって、このような電源構成が成り立っています。一方、日本では、こうした「電気の融通」ができないため、仮に1年に1日でも同様の発電不足が起これば、即座に大規模停電が発生するリスクがあります。

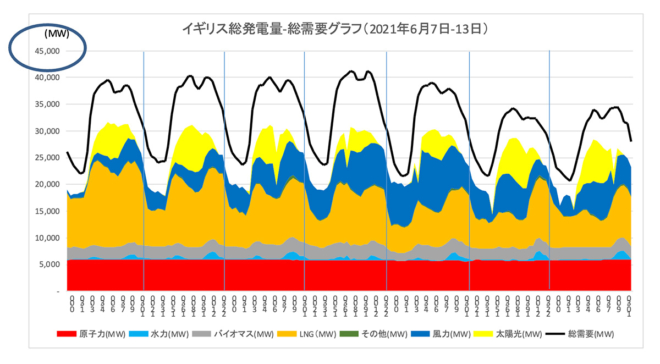

イギリス

最後にイギリスを見てみます。図6は、イギリスの総発電量と総需要を示したグラフです。少し古いデータですが、2021年6月7日~13日のものを使用しています。

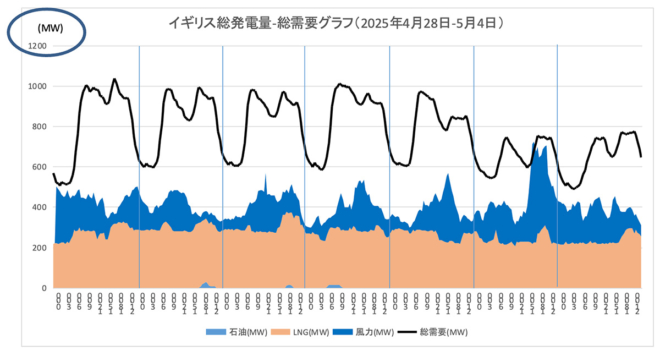

不思議な点があります。それは、イギリスのデータが2021年6月までは総需要が約40,000MWだったのに対し、7月以降は約1,000MWと、1/40程度に激減している点です(図6と図7の青丸で囲った数値を比較してください)。さまざまな資料を調べましたが、明確な理由は見つかりませんでした。

図6 イギリスの総発電量と総需要のグラフ(2021年6月7~11日)

Energy-chartより

図7 イギリスの総発電量と総需要のグラフ(2025年4月28日~5月4日)

Energy-chartより

推測ですが、イギリス(イングランド)とスコットランド、アイルランドは送電系統を一体で運用しているものの、2021年7月以降のデータでは、これらを計算上分離し、イギリス本土の一部のみのデータをEnergy-chartsに提供しているのではないかと思われます。それにしても、あまりに小さな値です。加えて、図7の発電内訳ではLNGと風力しか表示されておらず、イギリスの全体像を正しく反映しているとは言い難い内容です。

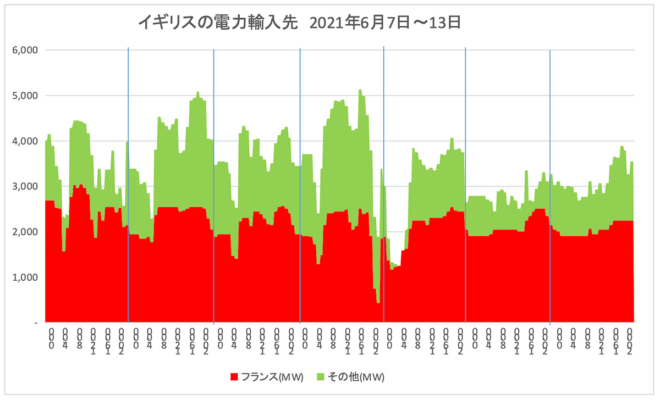

図6を見ると、デンマークほどではありませんが、イギリスも国内発電だけでは需要をまかないきれておらず、大量の電力をフランスから輸入して補っている様子が確認できます(図8)。また、2021年の段階ですでに石炭火力発電所は老朽化によりほとんど稼働しておらず、実質的に稼働停止状態であったこともわかります。

図8 イギリスの電力輸入先(2021年6月7日~13日)

Energy-chartより

このような実態を踏まえると、イギリスが石炭火力の廃止を宣言しても、大きな影響を受けるわけではなく、政治的アピールにすぎないという点も理解できるのではないでしょうか。

まとめ

NetZero先進国と称されるデンマークやイギリスは、自国の電力需要を完全に自国内の発電だけでまかなう能力を持っていません。ドイツも、年間の総発電量としては国内需要をカバーできる可能性はありますが、時系列で見ると需要と供給のアンバランスが非常に大きく、自国内だけで安定的に需給バランスを取ることは困難です。

一方、イタリアは再生可能エネルギーによる余剰電力が発生する時間帯に、他国から安価な電力を輸入し、自国のLNG火力の出力を調整することで、効率的に電力コストを下げています。言わば“電力の世渡り上手”です。

ここで「日本もLNGや石炭などのエネルギー原料を輸入しているのだから、ヨーロッパと同じではないか?」という疑問を持つ方がいるかもしれません。しかし、それはまったく異なります。

日本は石油を約200日分、石炭を約2か月分、LNGを約2週間分備蓄しています。また、これらの輸入先は中東など一部の地域に偏っておらず、調達先の多様化も進められています。

しかし電気は違います。輸入が止まれば即座に停電します。需給バランスが大きく崩れれば、瞬時に広域停電が発生しかねないことは、2025年4月に起きたスペインの大規模停電が示したとおりです。

このように、日本とヨーロッパではエネルギー供給体制の前提が大きく異なります。「ヨーロッパでできているのに、日本はなぜできないのか?」という議論は、前提条件の違いを無視したものであり、そろそろ終わりにすべきではないでしょうか。

関連記事

-

「リスクコミュニケーション」という考えが広がっています。これは健康への影響が心配される事柄について、社会で適切に管理していくために、企業や行政、専門家、市民が情報を共有し、相互に意見交換して合意を形成していくことを言います。

-

前回、前々回の記事で、企業の脱炭素の取り組みが、法令(の精神)や自社の行動指針など本来順守すべき様々な事項に反すると指摘しました。サプライヤーへの脱炭素要請が優越的地位の濫用にあたり、中国製太陽光パネルの利用が強制労働へ

-

英国で面白いアンケートがあった。 脱炭素政策を支持しますか? との問いには、8つの政策すべてについて、多くの支持があった(図1)。飛行機に課金、ガス・石炭ボイラーの廃止、電気自動車の補助金、・・など。ラストの1つは肉と乳

-

私は東京23区の西側、稲城市という所に住んでいる。この土地は震災前から現在に到るまで空間線量率に目立った変化は無いので、現在の科学的知見に照らし合わせる限りにおいて、この土地での育児において福島原発事故に由来するリスクは、子供たちを取り巻く様々なリスクの中ではごく小さなものと私は考えている。

-

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回、論点㉔で、地域ごとに見ると気温は大きく変動してきた

-

以前、大雨の増加は観測されているが、人為的なものかどうかについては、IPCCは「確信度は低い」としていることを書いた。 なぜかというと、たかだか数十年ぐらいの観測データを見て増加傾向にあるからといって、それを人為的温暖化

-

このような一連の規制が、法律はおろか通達も閣議決定もなしに行なわれてきたことは印象的である。行政手続法では官庁が行政指導を行なう場合にも文書化して根拠法を明示すべきだと規定しているので、これは行政指導ともいえない「個人的お願い」である。逆にいうと、民主党政権がこういう非公式の決定を繰り返したのは、彼らも根拠法がないことを知っていたためだろう。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間