気象庁は気候危機だという印象操作を止めるべきだ

RapidEye/iStock

気象庁は毎年気候変動監視レポート(以下、レポート)を出している。これまでは冊子がメインだったが今年からウェブ版のみとなった。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html

このレポートは「気候変動に関する観測・監視をする」となっている。ところが、とにかく気候危機を煽りたいという印象操作が年々酷くなっている。

問題点①:データの切り取り

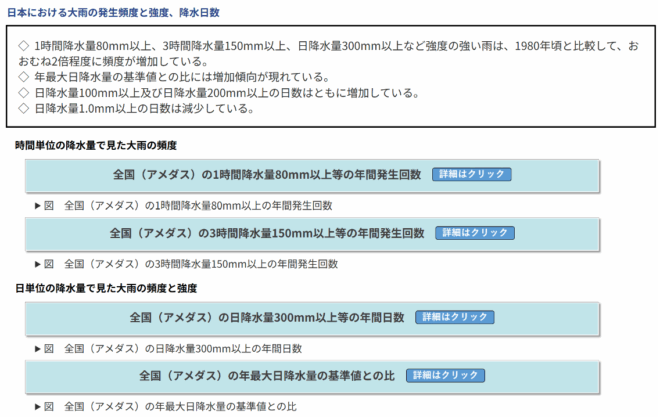

レポートは、やたらと「1980年以降」の大雨の増加を強調する。以下の図のような具合だ。

レポートがこういう書き方をすると、「45年間で豪雨が3.8倍になった」といった見出しが新聞を飾ることになる。そして、その背景には地球温暖化がある、として関連が深いかのように匂わせる訳だ。

だがこの「詳細はクリック」ボタンを押すと、必ず「注意事項・補足」でこのように書いている。

メディアはたいてい「地球温暖化が影響している可能性があります」までは記事にするが、その後、地球温暖化との関連性は確実に評価されていない旨については無視する。

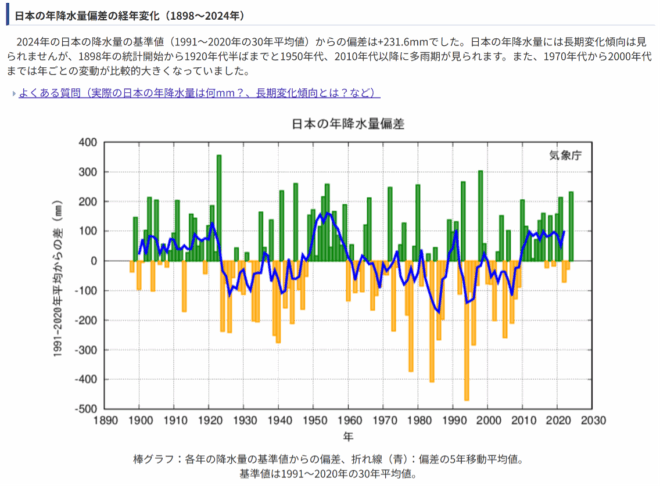

実際のところ、この大雨の増加は、ほとんど全てが地球温暖化とは関係のない自然変動であってもおかしくない。なぜこう言うかは、以下の図を見れば分かる。

1980年頃から後だけ見れば、日本の年降水量自体が増えている。大雨が増えてもおかしくない。ところが、1950年代を見れば、いまと同じぐらいの雨量になっていて、この頃は、大雨の頻度も大きかった。

大雨が増えることには、クラウジウス・クラペイロン関係が寄与している可能性はあるが、それによる雨量の増大があったとしても1℃あたり6%程度に留まる。1980年以降に大雨の頻度が大きく増大しているならば、それは大半が自然変動であろう。

なおIPCCにおいても、大雨については人為的な影響は無かったか、有ったとしても自然変動の誤差の内である、とまとめててある。詳しくは拙著「データが語る気候変動問題のホントとウソ」を参照されたい。

問題点②:都合の悪いデータを隠す

「1980年以降の大雨」という、地球温暖化との関連があるかどうかもよく分からないデータについてはやたら詳しく載せた上で、台風についての記述はさらっとしている。頻発化も激甚化していないからだ。

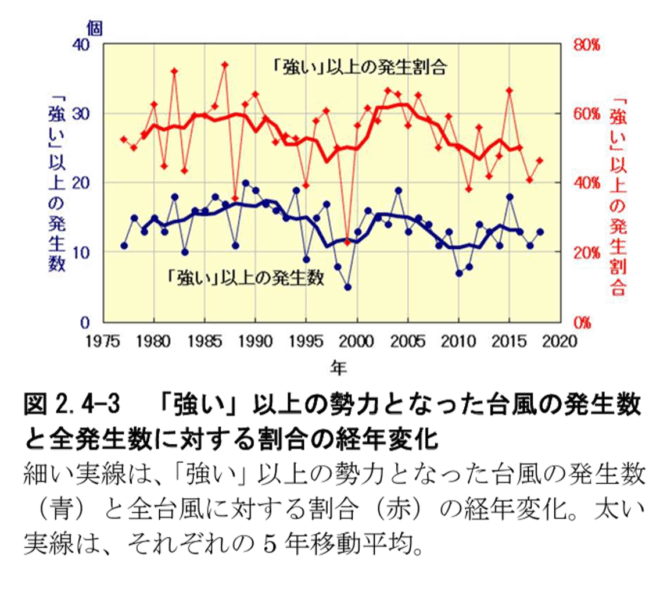

しかし、台風が激甚化していない、というのはきわめて重要な情報だ。そして、以前の「レポート」では、そのようなデータははっきり示されていた(図中、「強い」以上とは、瞬間風速33メートル以上であることを指す)。

ところがこの大事な図が、2019年以降は掲載されなくなってしまった。台風が激甚化していないならしていないで、そのことを正確に読者に伝えるのがこのレポートの役目なのではないか?

やたらと気候危機を煽り立てるようなデータばかり見せて、気候危機説にそぐわないデータを隠してしまうというのは、不適切である。

問題点③:観測とシミュレーションの混同

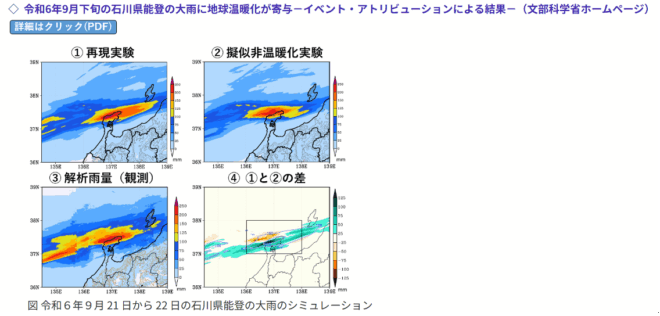

レポートの冒頭で紙幅を割いて紹介されているのは石川県能登の大雨に関する「イベント・アトリビューション」の研究結果である。「詳細はクリック」を押すと、地球温暖化によって雨量が15%増加した、と書いてある。

しかしこれは、このレポートが本来実施すべき「観測・監視」ではない。シミュレーションの結果に過ぎない。「観測・監視」と混同した書き方は誤りである。そしてこのイベントアトリビューションという方法論には問題点が幾つもある。ここでは詳しくは書かないが、拙著「データが語る気候変動問題のホントとウソ」を参照されたい。

この研究について、特に1点だけ、問題を挙げるとすれば、雨量増加には海水温上昇が影響しているとのことであるが、いったいシミュレーションで海水温上昇を正確に表現できているのだろうか。多くの気候モデルの結果を利用したということであるが、大半の気候モデルは、過去の地球の海水温上昇が現実の倍ほどのスピードになっている。

この程度の再現性しかないモデルによるシミュレーションの結果を、観測データとごちゃまぜにして報告するのは、どう考えても誤りだ。

気象庁は、日々の気象を観測し、予報や警報を出すといった重要な仕事がある。そしてそれは、厳密な科学的手法に則って行うべきだ。気候危機説に迎合するために、誤解を招くデータを多く提示したり、都合の悪いデータを隠したり、シミュレーションと観測を混同して報告することは止めるべきだ。

トランプ米大統領は、「科学のゴールドスタンダードを復活」させる大統領令を出した。対象となった重要な機関の1つが、米国版の気象庁であるNOAAだ。NOAAも、本来の業務を逸脱して、気候危機説に迎合する活動をしてきたことが問題視されている。

■

関連記事

-

第6次エネルギー基本計画の素案が、資源エネルギー庁の有識者会議に提示されたが、各方面から批判が噴出し、このまま決まりそうにない。 電源構成については、図1のように電力消費を今より20%も減らして9300~9400億kWh

-

3月18日、「新型コロナウィルスと地球温暖化問題」と題する小文を国際環境経済研究所のサイトに投稿した。 状況は改善に兆しをみせておらず、新型コロナ封じ込めのため、欧米では外出禁止令が出され、行動制限はアジアにも波及してい

-

オーストラリア環境財団(AEF)は、”グレートバリアリーフの現状レポート2024(State of the Great Barrier Reef 2024 )”を発表した(報告書、プレスリリース)

-

有馬純 東京大学公共政策大学院教授 地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこ

-

2014年12月4日、東商ホール(東京・千代田区)で、原子力国民会議とエネルギーと経済・環境を考える会が主催する、第2回原子力国民会議・東京大会が、約550名の参加を得て開催された。

-

「脱炭素へ『ご当地水素』、探る地産地消・・強酸性温泉や糞尿から生成」との記事が出た。やれやれ、またもやため息の出るような報道である。 1. 廃アルミと強酸性温泉水の反応 これで水素が生成するのは当たり前である。中学・高校

-

世のマスメディアは「シェールガス革命」とか「安いシェールガス」、「新型エネルギー資源」などと呼んで米国のシェールガスやシェールオイルを世界の潮流を変えるものと唱えているが、果たしてそうであろうか?

-

日本ばかりか全世界をも震撼させた東日本大地震。大津波による東電福島第一原子力発電所のメルトダウンから2年以上が経つ。それでも、事故収束にとり組む現場ではタイベックスと呼ばれる防護服と見るからに息苦しいフルフェイスのマスクに身を包んだ東電社員や協力企業の人々が、汗だらけになりながらまるで野戦病院の様相を呈しつつ日夜必死で頑張っている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間