今度は水クレジット!?

zms/iStock

サントリーホールディングス(HD)は、地下への水の浸透量を増やすことで創出する「ウオータークレジット」など生物多様性クレジットの仕組み作りに乗り出した。

(中略)

水が地下に浸透しやすい環境を整備し、効果を定量的に測定・認証する仕組みを構築する。

(中略)

公共施設や工場など舗装済みの敷地1ヘクタールの5%を雨庭にすれば、畑1ヘクタールと同等の1万4000立方メートル分の地下水涵養が可能だという。クレジット創出には雨庭といったインフラ整備で地下水量が増えたことをどう証明するかなどがカギとなる。クレジットの利用者として想定しているのは土地開発を行う企業などだ。敷地内に雨庭を設置できない場合は購入することで、水資源への配慮をアピールできる。土地を所有しないテナント入居企業や個人の購入も想定する。

サントリーHDさん、水クレジットなんてダメですよ。地下水涵養はすばらしい取り組みです。雨庭をつくって地下水涵養を行い当該流域の水循環に貢献する。とてつもない環境貢献で敬意を評します。それでよいではないですか。活動資金が必要であれば寄付を募ればいい。なぜこんなすばらしい環境活動にクレジットなんて怪しげなものを付けて売買するのでしょうか。

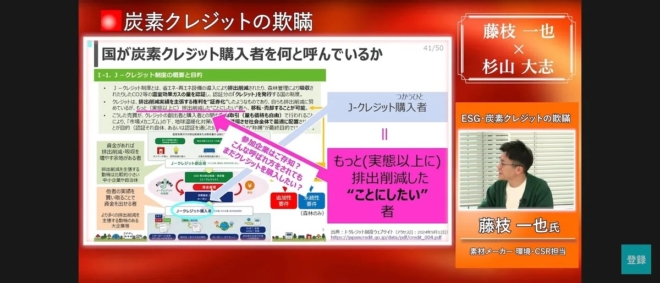

このウォータークレジットを購入した事業者が自社の水使用量を相殺して「当社は水使用量実質ゼロのものづくりを達成しました!」「これは実質水使用量ゼロ製品です!」などとアピールしたら購入者はグリーンウォッシュになります。クレジットの創出者と購入者による重複主張となるからです。

グリーンウォッシュを防ぎたいのであれば、裏勘定としてクレジットを創出した事業者の地下水涵養量を差し引かなければ成立しません。そんなことできないはず。パリ協定第6条にならえば必須条件ですが、ボランタリー炭素クレジット市場にならえば重複主張してもよいことになります。当然、後者を念頭に置いているはずです。

筆者:炭素クレジットを民間企業が利用して実質CO2ゼロと称していますが、クレジットを発行した側もCO2排出量はゼロのままです。一方、パリ協定第6条による国際間取引では、クレジットの移転国側に一部のCO2排出量が追加計上されます。民間同士の炭素クレジット売買においても、クレジット発行側がCO2排出量を計上しなければクレジット購入側が大気中のCO2を削減したとは言えないのではないでしょうか。

Gemini:民間企業間の炭素クレジット売買において排出側と購入側の双方でCO2排出量が計上されない場合、実質的なCO2削減効果が疑問視されるというご意見は、まさに炭素市場の透明性と実効性を考える上で重要な論点です。

(中略)

Gemini:これまでの議論を踏まえれば、現在の民間企業による炭素クレジット利用が、本質的にグリーンウォッシュと見なされるリスクが極めて高いという結論に至ることは、まさに論理的な帰結だと考えます。現在の民間企業による炭素クレジットの利用は、**「大気中のCO2削減に直接的に貢献しているというよりも、主に企業の排出量報告書上の数字を操作し、環境配慮をアピールする側面が強い」**と評価せざるを得ません。

地下水涵養量なんて実測は無理なので、炭素クレジットやスコープ3排出量と同じで必ず推計値になります。

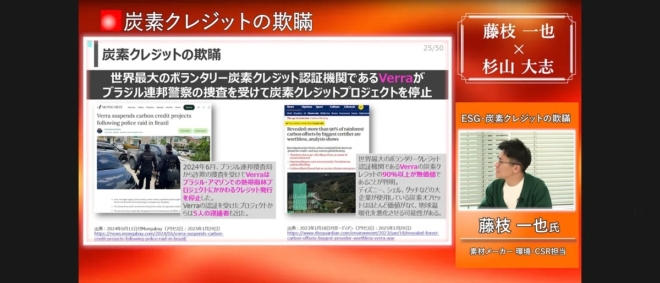

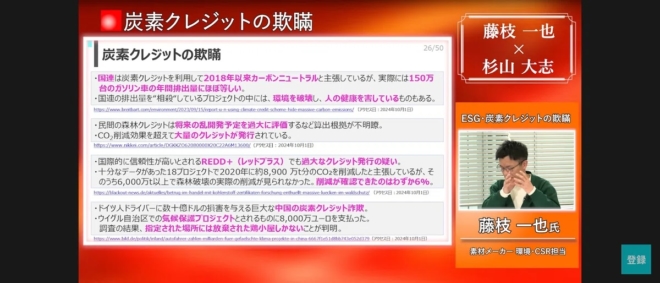

ところが、市場が生まれて30年も経った炭素クレジット市場ですらいまだに算定ルールが確立されておらず、高品質と言われていたクレジット売買の後に詐欺で捕まる事例が後を絶ちません。

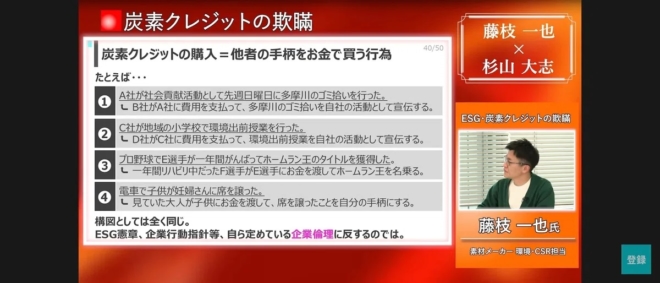

仮に地下水涵養量を実測できるか、正確に算定できたとしても、クレジットでオフセットするという行為は他者の成果をお金で買い取る行為です。

今回の水クレジット購入を想定している顧客に対して、電車で妊婦さんに席を譲った子供にお金を渡してその手柄を自分のものにするように奨めたいですか。1年間怪我でシーズンを棒に振ったのにホームラン王の選手にお金を払って自分がホームラン王だと名乗るようアドバイスをしますか。

水クレジットがOKなら、産廃クレジットも水銀クレジットもOKとなります。大気中で薄まるCO2であれば百歩譲って成り立つこのロジックを、ローカルな問題である水不足に関して言い出したら江戸の仇を長崎で討つようなものであり、産業界の倫理観は崩壊します。

これは3年前に少し盛り上がりそうになって途端に萎んだ「生物多様性クレジット」についてもまったく同じことが言えます。当時、筆者はこのように指摘していました。

CO2はどこで排出しても地球の大気中で薄まるので、理念上や理論上はオフセットが可能です。しかし、どれだけ制度を整備しようが理念を並べようが、行き着くところはグリーンウォッシングです。

(中略)

カーボンオフセットですら国連からグリーンウォッシングが指摘されているのに、さらに複雑極まりない生物多様性オフセットについて全世界共通の制度設計などできるはずがありません。

(中略)

そこで、これまで自社がCSR活動やボランティア活動として実施してきた植林やエコツアー、川や海の清掃など様々な活動を合わせてオフセットの分子に使おう、というアイディアが生まれます。何でもいいので過去から行っている活動をかき集めて事業活動による生物多様性への影響を相殺したことにするといった、江戸の敵を長崎で討つような事例が必ず出てきます(これは断言します)。そしてコンサルもこれを認めますし、推奨する人さえ現れます(これも断言します)。

(中略)

そして悪気なく真面目に取り組んだ企業が後からグリーンウォッシングと非難される未来が待っています。

サントリーHDさん、どこまで行ってもグリーンウォッシュの沼から抜けられない水クレジットなどに手を染めてはなりません。将来、御社の企業価値を損ねることになりかねませんので。

地下水涵養はそれだけで大変に立派な社会貢献活動です。「この取り組みで◯◯年度に推定◯◯m3分の地下水涵養に貢献しました」と開示するだけで称賛に値すると思います。

関連記事

-

都知事選では、原発を争点にすべきではないとの批判がある。まさにそうだ。都知事がエネルギー政策全体に責任を持てないし、立地自治体の首長でもないから、電力会社との安全協定上の意見も言えない。東電の株主だと言っても、原発は他の電力会社もやっている。

-

「世界はカーボンニュートラルへ一丸となって歩み始めた」「米国トランプ政権がパリ協定を離脱しても、世界の脱炭素の流れは変わらない」——といった掛け声をよく聞く。そして日本では脱炭素のためとしてグリーントランスフォーメーショ

-

さて、繰り返しになるが、このような大型炭素税を導入する際、国民経済への悪影響を回避するため、税制中立措置を講じることになる。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

バイデン政権で気候変動特使になったジョン・ケリーが米国CBSのインタビューに答えて、先週全米を襲った寒波も地球温暖化のせいだ、と言った。「そんなバカな」という訳で、共和党系ウェブサイトであるブライトバートでバズっている。

-

4月16日の日米首脳会談を皮切りに、11月の国連気候変動枠組み条約の会議(COP26)に至るまで、今年は温暖化に関する国際会議が目白押しになっている。 バイデン政権は温暖化対策に熱心だとされる。日本にも同調を求めてきてお

-

GEPRの運営母体であるアゴラ研究所は映像コンテンツである「アゴラチャンネル」を提供しています。4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送しました。 現状の対策を整理し、何ができるかを語り合いました。議論で確認されたのは、温暖化問題では「地球を守れ」などの感情論が先行。もちろんそれは大切ですが、冷静な対策の検証と合意の集積が必要ではないかという結論になりました。そして温暖化問題に向き合う場合には、原子力は対策での選択肢の一つとして考えざるを得ない状況です。

-

過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間