気候戦争の勝者は誰か:トランプが歓喜、ゲイツが譲歩

digitalmazdoor digitalmazdoor/iStock

10月30日付のDaily Mail Onlineで、「Trump celebrates winning ‘war’ on climate change after Bill Gates admits he was ‘completely WRONG’」というニュースが発信された。

このニュースは、マイクロソフトの創業者であり慈善活動家であるビル・ゲイツ氏が気候変動に対する自身の見解を「トーン・ダウン」させたことに対し、トランプ大統領が、「気候変動のデマとの戦いに勝利した」と宣言した、という一連の政治的・環境的な論争を報じるものだ。

この出来事は、世界の指導者たちが排出量削減目標を再確認すると見られるCOP30(国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議)を目前に控え、気候変動をめぐる国際的な議論の焦点と方向性に大きな波紋を広げた。以下に、記事の核心的な内容を要約する。

ビル・ゲイツ氏による新たな見解

論争の発端となったのは、ゲイツ氏が最近公開した長文のメモだ。

ゲイツ氏はこれまで、2021年に上梓した著書『How to Avoid a Climate Disaster』などで、人類は壊滅的な気候危機を避けるために、早急かつ抜本的に排出量をゼロにする「ネットゼロ」達成に向けた技術革新を推進する必要があると一貫して主張してきた。

しかし、この新しいメモでは、ゲイツ氏はそのスタンスに顕著な修正を加えた。彼の新しいメッセージの核心は、「気候変動は人類の終焉をもたらすことはない」というものだ。

彼は、地球温暖化は間違いなく「深刻な」結果と「甚大な」影響を伴うものの、「世界のほとんどの場所で人々は予見可能な将来にわたり暮らし、繁栄することができるだろう」と主張した。この「人類の滅亡にはつながらない」というトーンの転換は、気候変動を「生存にかかわる脅威」として警鐘を鳴らす、多くの環境活動家や科学者の見解とは一線を画すものだった。

焦点の転換:排出削減から「適応」へ

ゲイツ氏はまた、気候変動対策の優先順位についても新たな提案をした。彼は、各国政府や慈善団体が、単に二酸化炭素の排出量を抑制する目標を追求するだけでなく、地球温暖化によって最も脆弱になる人々、すなわち途上国の貧しいコミュニティを支援するための「適応」戦略に、より多くの焦点を当てるべきだと強調している。

具体的には、世界的な疾病や貧困に取り組むことが、結果的に温暖化する世界に備えるための最も効果的な方法であると論じた。貧しい人々が健康になり、経済的に安定すれば、異常気象や食糧不足などの気候変動の悪影響に対して、より強靭になれるという論理である。

この発言は、ゲイツ氏が気候科学の深刻さを否定したわけではないものの、その「深刻度の評価」と「対策の焦点」を大きく変えるものとして受け止められた。ゲイツ氏は、自身の発言が「気候変動を真剣に受け止めるべきではないという姑息な議論だ」と批判される可能性を自覚しているとも述べているが、これまでの技術革新による排出量削減の進捗を楽観的に評価し、将来的な技術がさらなる削減を可能にすると信じる理由も示した。

トランプ大統領による「戦争に勝利した」宣言

ゲイツ氏のメモが公開されるやいなや、トランプ大統領は自身のソーシャルメディアプラットフォーム「Truth Social」に飛びつき、この発言を直ちに「政治的勝利」として発信した。

トランプ大統領は、長年にわたり気候変動の科学を「デマ」として一貫して否定し、アメリカの経済成長を阻害する「緑の詐欺」であると批判してきた。彼は、ゲイツ氏のトーンの転換を、自身の長年の懐疑的な主張が正しかったことの「究極の証明」と見なした。

トランプ大統領は投稿で、「私(我々!)は気候変動のデマとの戦いに勝利した」と宣言した。さらに、「ビル・ゲイツは、この問題について、彼が完全に間違っていたことをついに認めた。それに至るまでには勇気が要っただろうが、そのことに我々は皆感謝している」と続け、ゲイツ氏の発言を、自身の長年の立場に対する「勇気ある」是認として最大限に利用した。

トランプ氏の反応は、気候変動の議論を単なる科学や政策の問題から、アメリカ政治における主要なイデオロギー対立へと引き戻す役割を果たした。彼にとって、ゲイツ氏のような影響力のある人物が、気候変動の脅威の「終末論的」な側面を軽視したことは、自身の支持層に対する「勝利の雄叫び」を上げる格好の機会となった。

政治的・社会的影響

Daily Mail Onlineの記事は、気候変動をめぐる二極化した政治的議論において、今回のようなゲイツ氏のいわば転向が、即座に「武器化」されたかを強調している。

ゲイツ氏のメモは、気候変動対策に対する世界的な議論の焦点を「パニック」から「プラグマティズム」へとシフトさせることを意図した可能性があるが、そのメッセージは瞬く間に、トランプ氏をはじめとする保守派コメンテーターや気候懐疑論者の間で、気候変動対策そのものを弱体化させるための「転換点」として利用された。

これは、気候変動という地球規模の課題が、科学的データだけでなく、政治的信念やイデオロギー的背景に深く根ざした対立構造の中で議論されている現状を象徴している。ゲイツ氏の発言は、今後予定されているCOP30での排出量削減の誓約や、国際的な資金援助の優先順位など、将来の気候政策に関する議論にも大きな影響を及ぼす可能性がある。

関連記事

-

小泉純一郎元総理が4/14に「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」なる団体を立ち上げて、脱原発運動を本格化させる動きを見せている。またこれに呼応した動きかわからないが、民進党内部でも有志による脱原発に向けた政策の検討が活発

-

「原子力文明」を考えてみたい筆者は原子力の安全と利用に長期に携わってきた一工学者である。福島原発事故を受けて、そのダメージを克服することの難しさを痛感しながら、我が国に原子力を定着させる条件について模索し続けている。

-

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

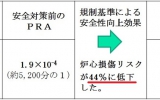

再稼働に反対する最も大きな理由 各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、 どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、 原発が再稼

-

EUと自然エネルギー EUは、パリ協定以降、太陽光や風力などの自然エネルギーを普及させようと脱炭素運動を展開している。石炭は悪者であるとして石炭火力の停止を叫び、天然ガスについてはCO2排出量が少ないという理由で、当面の

-

自民党総裁選が始まり、候補者たちの論戦が続いている。主要な論点にはなっていないけれども、筆者はエネルギー政策に関する発言に注目している。 特に興味を惹かれたのが、高市早苗候補と小林鷹之候補の発言である。両氏は共通して「太

-

「ポストSDGs」策定にらみ有識者会 外務省で初会合 日経新聞 外務省は22日、上川陽子外相直轄の「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」の初会合を開いた。2030年に期限を迎える枠組み「SDGs(持続可能な開発目標

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間