蟷螂の斧―河野太郎議員の電力システム改革論への疑問(その2)・原発は優遇されているのか?

原発の優先給電

河野太郎議員は2014年6月11日付ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」で、以下のようなことを述べておられる。

○これまでの電力連系は、電力会社をはじめとする電力系統利用協議会(ESCJ)という組織が「電力系統利用協議会ルール」というものを作っている。

○これを読むと、再生可能エネルギーよりも原発を優先していたり、電力会社間の融通を新電力よりも優先していたり、時代に合わなくなっているところが多々ある。

○こうした既存のルールを基に自由化後のルールを決めたのでは意味がない。

○そのためにも電力自由化後にどういうルールを適用するのか、非常に大切だ。

同議員は、300ページ弱にも上る専門技術的な文書である「電力系統利用協議会ルール」まで読みこなされているようで、非常に驚いた。私は到底その域まで達しない。

なので、このルールに詳しい関係者に、同議員の指摘部分について私が抱いた疑問を聞いてみた。議員が、電力系統利用協議会ルールが時代に合わなくなっている点として挙げておられる「再生可能エネルギーよりも原発を優先していること」についてだ。

「電力会社間の融通を新電力よりも優先している」とも指摘されているが、これはいわゆる「先着優先の原則」のことを指しているのか、全国融通のことを指しているのか、この文章だけでは趣旨が判然としないところがあるので、ここでは論じない。ただ、もしそれが明確になるようなご発言などを後に見かけたら、そのときには再度検討してみたい。

で、原発の優先給電問題である。例えば、連系線に混雑(連系線の利用希望が運用容量を超過すること)が発生した場合、超過分に相当する利用希望を順次抑制していく必要があるが、電力系統利用協議会ルールでは、その際の優先順位を次のように定めている。(該当部分は、第4章 第11節 3.抑制順位)

(1)連系線等の新規利用潮流

(2)認定を受けた既存契約等による利用潮流(認定を受けた長期固定電源および自然変動電源を原資とする連系線等の利用潮流を除く。)

(3)認定を受けた自然変動電源を原資とする利用潮流

(4)前日スポット取引約定による利用潮流

(5)全国融通による利用潮流

(6)認定を受けた長期固定電源を原資とする利用潮流

(注・ここでの「長期固定電源」とは原子力、水力(揚水式を除く)および地熱発電所の総称をいう)

原発のいわゆる「出力調整」問題の壁

このルールに基づく運用について、河野議員は「今は原発の稼働を優先して、再生可能エネルギーの出力を抑制しているが、それを逆にせよ」と主張しているのだろう。しかし、これを見て驚いた。こうした主張は、これまで政治的な問題にもなったいわゆる原子炉の出力調整を積極的に行うべきだということにつながってしまうからである。

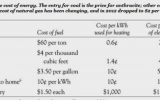

原発は、固定費が大きく可変費が小さいので、出力一定で運転する方が経済性の面で望ましい。しかし、技術的には出力調整ができないわけではない。もともと、軽水炉は潜水艦という移動装備のエンジンに使われている技術であり、出力調整ができなければものの役に立たない。原子力発電の比率が高いフランスなどでは、通常の発電所でも出力調整が行われているくらいだ。にもかかわらず、日本でできないでいるのは、チェルノブイリ原発事故が出力抑制運転の試験中に起こった等々の理由で、反原発勢力が強硬に反対してきたからである。

再生可能エネルギーを原発よりも優先すべきとの主張は、昨今の日本の空気からすれば、誰も表立って批判できないだろう。しかし、「優先」というのは何を優先することを言っているのか。政府の支援だの民間投資環境の整備だの、経済的な支援については原発よりも優先的に適用し、再生可能エネルギーの導入を促進していくということと、系統運用の中で最適な給電指令を行っていくために、技術的観点でどの発電機を「優先」させていくのかということとは、次元が全く違う話である。

仮に、その技術的な面でも「優先」給電させようとすれば、「原発の出力調整運転の実現」という政治的に難しいアジェンダとセットになるのだ。議員がその先頭に立って、そのアジェンダを実現する役目を果たしていただけるのであれば、自らの「再生可能エネルギーを原発より優先」という主張と言行一致だと認めざるをえない。ぜひ、これまでの懸案だった本件について、電力システム改革の実現を契機に解決していただくことを望みたい。

(2014年9月8日掲載)

関連記事

-

経産省は高レベル核廃棄物の最終処分に関する作業部会で、使用ずみ核燃料を再処理せずに地中に埋める直接処分の調査研究を開始することを決めた。これは今までの「全量再処理」の方針を変更する一歩前進である。

-

7月1日記事。仏電力公社(EDF)が建設を受注した英国のヒンクリーポイント原発の建設は、もともと巨額の投資が予想外に膨らみそうで、進捗が懸念されていた。今回の英国のEU離脱で、EDFの態度が不透明になっている。

-

福島第一原発事故から3年3カ月。原発反対という声ばかりが目立ったが、ようやく「原子力の利用」を訴える声が出始めた。経済界の有志などでつくる原子力国民会議は6月1日都内で東京中央集会を開催。そこで電気料金の上昇に苦しむ企業の切実な声が伝えられた。「安い電力・エネルギーが、経済に必要である」。こうした願いは社会に広がるのだろうか。

-

マイクロソフト社の会長であるビル・ゲイツ氏は「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」を運営し、教育や医療の改善、食料生産の拡大、持続性のある経済成長、貧困問題の対応など、地球規模の社会問題の解決のための活動をしている。その中で、安く大量に提供されるエネルギーを提供する方法を探す中で、原子力に関心を向けた。

-

ずいぶんと能天気な対応ぶりである。政府の対応もテレビ画面に飛び込んで来る政治評論家らしき人々の論も。日本にとって1月に行われたと発表された北朝鮮の4回目の核実験という事態は、核およびミサイル配備の技術的側面からすれば、米国にとって1962年のキューバ危機にも等しい事態だと見るべきではないか。

-

原子力政策の大転換 8月24日に、第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が開催された。 そこでは、西村康稔経産大臣兼GX実行推進担当大臣が、原子力政策に対する大きな転換を示した。ポイントは4つある。 再稼

-

言論アリーナ「柏崎原発は動くのか~迷走する原子力行政を考える~ 」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 東電の柏崎刈羽原発6・7号機が原子力規制委員会の審査に合格しましたが、地元が反対しているので、いつ再稼動で

-

小泉元首相の講演の内容がハフィントンポストに出ている。この問題は、これまで最初から立場が決まっていることが多かったが、彼はまじめに勉強した結果、意見を変えたらしい。それなりに筋は通っているが、ほとんどはよくある錯覚だ。彼は再生可能エネルギーに希望を託しているようだが、「直感の人」だから数字に弱い。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間