「東日本大震災からの農林水産業の復興に向けて―被害の認識と理解、復興へのテクニカル リコメンデーション」

この勧告は農業の技術的な提言に加えて、日本の現状を分析しています。

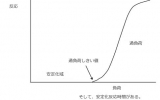

「放射能汚染を受けた地域の農業関係者に共通するのは、風評被害に対する恐怖である。それが、極端にいえば、「村に一切の放射能がない状態への復元」という実現不可能な除染を望む声を生み、結果的に除染が一向にすすまない状況を生んでいる場合さえある。」

「 消費者が、事故発生時点の「何が起こったか分からない」という状況で、事故地周辺の農産物を避けたのは正当なリスク回避の一つであったともいえよう。しかし、現在、放射性物質による汚染がほぼ正確に理解され、出荷、流通段階での検査等で安全性が確認された状況で、同じことをするのは公正な市場を損ねることになりかねない。」

「残念ながら、ときに、他地域の地方自治体と住民までが「風評加害者」となり、放射能汚染は、差別のような日本人の心の汚染にまで広がっているという

指摘さえある。」

いずれも重要な指摘です。

関連記事

-

低レベルあるいは中レベルの放射線量、および線量率に害はない。しかし、福島で起こったような事故を誤解することによる市民の健康への影響は、個人にとって、社会そして経済全体にとって危険なものである。放出された放射能によって健康被害がつきつけられるという認識は、過度に慎重な国際的「安全」基準によって強調されてきた。結果的に安心がなくなり、恐怖が広がったことは、人間生活における放射線の物理的影響とは関係がない。最近の国会事故調査委員会(以下事故調)の報告書に述べられている見解に反することだが、これは単に同調査委員会の示した「日本独自の問題」というものではなく、重要な国際的問題であるのだ。

-

福島第一原発の南方20キロにある楢葉町に出されていた避難指示が9月5日午前0時に解除することが原子力災害現地対策本部から発表された。楢葉町は自宅のある富岡町の隣町で、私にも帰還の希望が見えてきた。

-

核兵器の原料になる余分なプルトニウムを持たない。広島、長崎で核兵器の被害を受け、非核3原則のもと原子力の平和利用を進める日本は、こうした政策を掲げる。しかし原子力発電の再稼動が遅れ、それを消費して減らすことがなかなかできない。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所は、2月4日にインターネット放送「言論アリーナ」で「原子力規制委員会は何を審査しているのか」という放送を行った。同委員会の活動の是非をテーマにした。

-

アゴラ研究所とその運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は12月8日、第4回アゴラシンポジウム「原子力報道・メディアの責任を問う」を静岡県掛川市で開催した。

-

河野太郎衆議院議員(自民党)は電力業界と原子力・エネルギー政策への激しい批判を繰り返す。そして国民的な人気を集める議員だ。その意見に関係者には反論もあるだろう。しかし過激な主張の裏には、「筋を通せ」という、ある程度の正当

-

アゴラ研究所のインターネット放送コンテンツ、「言論アリーナ」で2月25日放送された番組「原発は新しい安全基準で安全になるのか」の要旨を紹介する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 日本版DOGEへの提言:国益を毀損する「脱炭素補助金」を大掃除せよ

- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか

- 島根2号機再稼動の次は、3号機の運転開始をいそげ

- トランプのUNFCCC離脱は「戦術」か「構造転換」か

- 送電線「から押さえ」がもたらす機能不全:蓄電池急増の裏で起きていること

- シン原発 vs ゼロ原発:2026総選挙〝シン高市政権誕生〟と原発のゆくえ

- ゲル長官からゲル総裁、そしてゲル首相へ:石破茂が描く曖昧な未来図