到来するガスの時代に備えるべきこと

脱化石燃料の時代の到来は困難

3.11の大原発事故によって、日本と世界は、多かれ少なかれ原発代替を迫られることとなった。それを受けて、太陽光発電などの再生可能エネルギーへのシフトで脱原発・脱化石燃料という議論が盛り上がっている。すぐには無理だが、中長期的には可能だという議論も多い。当面はやむを得ず、CO2排出量を始め環境負荷が他の化石燃料よりずっと少ない天然ガスの効率的利用を繋ぎとして使って、中長期的には実現させるという論調も多い。

しかし中長期的にも、これが実現することはないだろう。例えば石油危機後の1976年に、エイモリー・ロビンズは、21世紀初頭には再生可能エネルギー主軸の社会が可能になるとして「ソフト・エネルギーパス」という本を発表し、80年代にかけて一世を風靡したが、全く実現できなかった。逆に、天然ガスは短期の繋ぎではなく、数世紀にわたって主力エネルギー源として存在し続けることが確実と言ってよいだろう。

なぜならば、再生可能エネルギーで大半を賄うということは、産業革命前のエネルギー源で、革命後に人口が10倍以上に爆発し、平均寿命が2倍になった高度な都市化社会を支えるということに他ならない。都会人の目に入るビルや駅・道路などの風景や身の回りの全てのモノは、膨大なエネルギーを人為的に投入して作られている。

もちろんモノ以外にも、車や電車を動かすにも、冷暖房・照明・料理・風呂にも、上水道・下水や廃棄物の処理にも大量のエネルギー投入が必要だ。現代社会のエネルギー需要の大半は、食料を含むモノの製造と、その輸送で占められている。安価で大量の、しかも安定したエネルギー供給がなければ、巨大人口の現代文明と都市の生活は1日も持たない。

また、電気は最終エネルギー需要の20~25%にすぎず、残りの80~75%の殆どは化石燃料を直接使用している。しかも、その電気の2/3は、化石燃料を使った火力発電で作られている。再生可能エネルギーを主軸にできるかどうかを知るには、文明史的検証と人類のエネルギー利用原理の理解が絶対不可欠である。

エネルギーの産出と投入の比較で見える再生可能エネルギーの難しさ

3.11が文明史的転回点と言いながら、現代文明のエネルギー的な基礎を殆ど理解していないにわか評論家の議論が溢れている。薪炭、水車・風車、牛馬を中心に、エネルギー消費量の全てを再生可能資源で賄っていた産業革命前の社会から、化石燃料を中心にエネルギー消費を40倍以上にして、暖衣飽食で清潔な社会を実現できたからこそ、10倍の人口と平均寿命が70歳以上の現代社会が出現した。

この基本を理解するのに必要なのが、各エネルギー源の「エネルギー産出/投入比率」と「出力密度」というエネルギー利用原理の指標である。産出/投入比率とは、各エネルギー源で1単位のエネルギー量を人類が利用できるために事前に何単位のエネルギー投入を必要とするかというエネルギー効率の指標だ。コストを構成する最も重要な要素であり、この数値が低ければ、いくら大量に存在し、低環境負荷でも、巨大人口の都市化社会は支えられない。

例えて言えば、周りに兎のような逃げ足の速い獲物が何百匹いようとも、狩人が兎1匹を捕まえるのに、狩猟具や身体能力からみて、その兎一匹が持っているカロリーと同等程度のエネルギーを費やさなければ捕まえられないのであれば、狩人は餓死するしかないということだ。

この指標でみると、薪炭・水車等の産業革命前の再生可能エネルギー源は僅か数倍であり、革命を駆動した石炭は一桁上の数十倍、20世紀に入って利用が本格化した石油・天然ガスの世界平均は、現在でも50倍程度ある。これに対して、一見高効率に見える量子論を応用した太陽光発電は5~7倍程度、風力発電も10倍前後で、薪炭・水車・牛馬より若干高いにすぎない。

一方、出力密度は地表面積当たりの出力であり、土地利用への負担、生態系への直接負荷を表す指標だ。殆どの再生可能エネルギーはエネルギー密度の低いフローの太陽光を直接・間接に利用するので、火力発電所や原発並みの大出力を得ようとすると、膨大な地表面積を占有せざるを得なく、CO2は殆ど出さないものの森林破壊など生態系に大きな直接的負担をかける。

例えば、メガソーラー発電所は出力密度が一番高い天然ガスのコンバインド・サイクル発電所の1/2000程度しかなく、広大な面積で太陽光を奪うために生態系への直接負荷もその分圧倒的に高くなる。すなわち、CO2は殆ど出さないが、大規模利用すれば決してエコではなくなる。再生可能エネルギー源である薪炭や牛馬を過度に利用した結果、森林破壊によって崩壊した古代文明は、メソポタミア始め歴史上に枚挙にいとまがない。

従って、利用可能量と生態系負担から見て、再生可能エネルギーの比率を一定以上に高くできる社会は、人口密度が低く土地が余っている国や過疎地しかない。再生可能エネルギーは、これらの原理的桎梏(しっこく)から永久に逃れられない。

天然ガスの有効利用のため高コスト体質是正が必要

一方、天然ガスは、最近のシェールガスを始めとした非在来型資源の開発生産技術の革命で資源量が爆発的に拡大し、可採年数も数百年になった。それによって、世界的に天然ガス価格が大幅に下落し始めている。しかし、日本に限っては、これからの天然ガス利用に大きな課題が存在する。

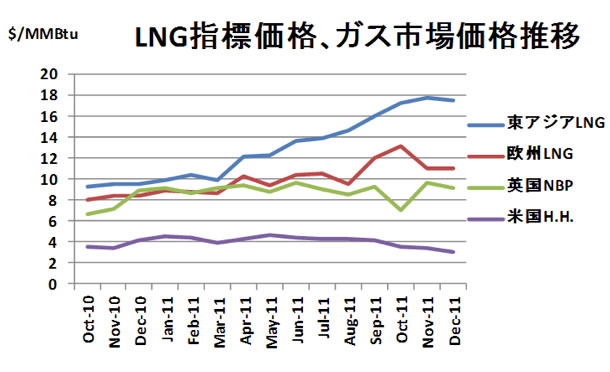

それは、これまで電力業界中心に調達してきた液化天然ガス(LNG)の調達価格が構造的に高すぎることだ。日本の天然ガス調達コストは、現時点で何と米国の6倍、欧州の1.5倍~2倍、中国の1.5倍という異常さだ。さらには、日本国内や国外と結ぶパイプラインが未整備で、物理的な調達・利用条件は先進諸国や中韓と比べても著しく遅れている。(図)

エネルギー・環境問題研究所調査、MMBtu:英国熱量単位

これまでまったくなかった中長期的な調達戦略をしっかりと立て、せめて価格を欧州並みにもっていかなければ、天然ガスの効率的利用を中心とした低コストで環境負荷の低い原発代替策は絵に描いた餅となり、電力価格の高騰で日本経済が沈没するか、原発を全面復活させなければならなくなる。

メディアの論調がどうあろうと、日本を破滅させないためには、これからはコンバインド・サイクル発電やコジェネレーションという形で天然ガスを主軸に据えざるを得ないというのはエネルギー専門家の常識だが、天然ガス調達・有効利用戦略の構築は未だに等閑視されている。

関連記事

-

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

-

オーストラリアのジャーナリストJoNova氏のブログサイトに、オーストラリアの太陽光発電について、「導入量が多すぎて多い日には80%もの発電能力が無駄になっている」という記事が出ていました。 日本でも将来同様のことになり

-

こちらの記事で、日本政府が企業・自治体・国民を巻き込んだ「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しており、仮にこれがほとんどの企業に浸透した場合、企業が国民に執拗に「脱炭素」に向けた行動変容を促し、米国

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

-

ウクライナ戦争は世界のエネルギー情勢に甚大な影響を与えている。中でもロシア産の天然ガスに大きく依存していた欧州の悩みは深い。欧州委員会が3月に発表したRePowerEUにおいては2030年までにロシア産化石燃料への依存か

-

ポーランドの首都ワルシャワから、雪が降ったばかりの福島に到着したのは、2月2日の夜遅くでした。1年のうち、1月末から2月が、福島においては最も寒い季節だと聞きました。福島よりもさらに寒いワルシャワからやって来た私には、寒さはあまり気にならず、むしろ、福島でお目にかかった皆さんのおもてなしや、誠実な振る舞いに、心が温められるような滞在となりました。いくつかの交流のうち特に印象深かったのが、地元住民との食の安全に関する対話です。それは福島に到着した翌朝、川内村で始まりました。

-

日本ではエネルギー体制の改革論をめぐる議論が、議会、またマスメディアで行われています。参考となる海外の事例、また日本の改革議論の問題点を紹介します。

-

今回も前回に続いて英国シンクタンクの動画から。 大手の環境雑誌ナショナル・ジオグラフィックが、飢えてやせ細った、ショッキングなシロクマの映像を見せて、気候変動の影響だ、気候緊急事態だ、とした。この映像は25億回も再生され

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間