苫東の停止がなぜ大停電に発展したのか

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞によると

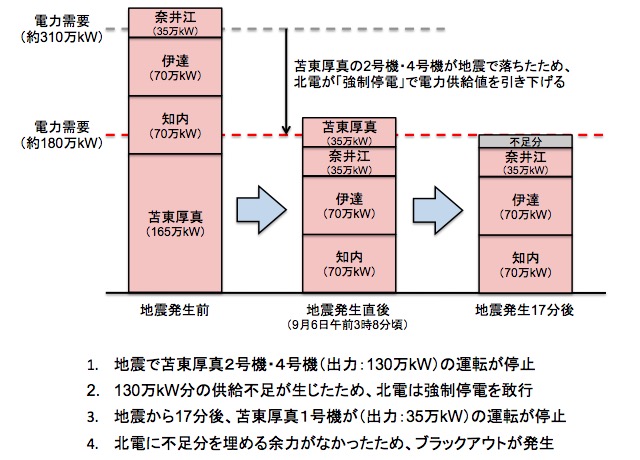

地震発生直後の6日午前3時8分頃、2号機と4号機が地震の揺れで緊急停止。1号機は稼働を続けていた。電力は需要と供給のバランスが崩れると、周波数が乱れて発電機が損傷する恐れがある。このため、北海道電は、失われた供給分(約130万キロ・ワット)に見合うように一部の地域を強制的に停電させて需要を落としバランスの維持を試みた。

つまり地震直後には大停電は起こっていなかったのだ。供給が不足すると周波数が低下して産業用機械が壊れるので、北海道のような50Hzの地域では発電機の周波数が47.5Hzを下回ると、自動的に解列(送電線から分離)する。それによって供給がさらに減るので、同時に周波数低下防止装置(UFR)が作動して負荷(超過需要)を遮断し、電力網のバランスを保つ。

しかし、地震発生から約17分後の午前3時25分頃に何らかの原因で1号機が緊急停止した。強制停電による需給バランスの維持が間に合わなかったとみられ、同時刻に知内、伊達、奈井江の三つの発電所が発電機の損傷を防ぐため自動的に停止。すべての発電所が停止するブラックアウトとなった。北海道電は、最大129万キロ・ワット分の発電所の停止までは想定していた。

3時25分まで大停電が起こらなかったということは、地震後17分は需給バランスが保たれたことを示している。これは苫東1号機が動いていたからだ。読売も書いているように、北電は最大129万kWの供給不足までは想定しており、負荷を遮断できた。

しかし3時25分に1号機も停止して供給が想定の下限を下回り、送電網の周波数が低下して他の発電所も解列し、それによってさらに周波数が低下する…という連鎖反応が起こり、道内の全発電所が停止した(これはほぼ一瞬だった)。つまり大停電の引き金は苫東1号機の35万kWだったのだ。これを指摘したブログの図を借りると、こうなる。

いいかえると、苫東1号機の動いていた状態までは北電のインフラは耐えられた。このときの想定需要(180万kW)は泊原発の供給能力(207万kW)以下であり、苫東以外の火力を合計すると300万kW以上あるので、負荷の遮断も必要なかっただろう。もちろん周波数の低下も起こらない。それは供給不足の結果だからである。

泊の3基は24時間フル稼働するのが普通だが、定期検査で1基が止まっていたとしても、他の2基の出力は苫東1号機の35万kWよりはるかに大きい。泊は震度2だったので緊急停止もしないから、大停電は避けられたはずだ。

大停電の原因については今後、くわしい調査が行われるだろうが、震度7の地震の震源の真上にあった火力発電所が緊急停止したことは不可抗力に近い。問題はそのとき需給バランスを回復できるインフラの冗長性がなかったことだ。

北海道の冬の最大消費電力は525万kW。それに対する供給能力は、今までも580万kWしかなかったが、苫東の165万kWが失われたまま冬を迎えると415万kW。ふたたび大停電が起こるおそれが強い。

関連記事

-

前稿まで、5回に渡りクーニンの「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか?」を読み解いてきた。この本は今年3月に刊行された。 その後、今年7月末に「『気候変動・脱炭素』 14のウソ」という日本語の書が出版された

-

再生可能エネルギーの導入拡大に向けてさまざまな取組みが行われているが、これまでの取組みは十分なものといえるのだろうかというのが、今回、問題提起したいことです。そのポイントは以下のようになります。

-

「インフレ抑止法」成立の米国・脱炭素の現状 8月16日、米国のバイデン大統領は、政権の看板政策である気候変動対策を具体化する「インフレ抑止法」に署名し、同法は成立した。 この政策パッケージは、政権発足当初、気候変動対策に

-

アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

【要旨】各発電方式での発電コストと、原発の経済性について最新の研究のレビューを行った。コストを考えると、各方式では、固定費、変動費に一長一短ある。特に原発では、初期投資の巨額さと、社会的コストの大きさゆえに先進国での建設は難しいことから、小型モジュール炉への関心が高まっている。

-

東芝の損失は2月14日に正式に発表されるが、日経新聞などのメディアは「最大7000億円」と報じている。その原因は、東芝の子会社ウェスティングハウスが原発建設会社S&Wを買収したことだというが、当初「のれん代(買収

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間