海外の太陽、風力エネルギー資源の利用拡大を図ろう(上)

提携する国際環境経済研究所(IEEI)のサイトの論考を転載させていただきました。

(以下本文)

再生可能エネルギーの導入拡大に向けてさまざまな取組みが行われているが、これまでの取組みは十分なものといえるのだろうかというのが、今回、問題提起したいことです。そのポイントは以下のようになります。

(1)日本は、エネルギーの安定供給の確保と2050年に向けたCO2の大幅削減のため、再生可能エネルギーを大量に導入することが必要。これは原子力エネルギーの利用を継続した場合でも同様。

(2)再生可能エネルギーの大量導入を図るためには、海外の太陽、風力エネルギー資源の利用拡大を図らなければ、その実現は困難。国内の再生可能エネルギー資源の利用の拡大を図ることはもちろん重要だが、将来をにらむと政策の重点を海外の太陽、風力エネルギー資源の利用拡大にシフトすることが必要。

(3)その際、重要となる取組み課題は、海外の太陽、風力エネルギーの特徴に合った利用技術の開発と、そのエネルギーを大量に日本に輸送する手段の開発。

この問題提起の理由について、2回に分けて説明させていただきます。

日本が目指すべき再生可能エネルギーの導入規模

まず、日本で将来的に必要となる再生可能エネルギーの導入規模について考えてみましょう。現在、日本は一次エネルギー供給の80%以上を化石燃料に依存しています。今後、世界の化石燃料の消費は増加の一途をたどり、世界の化石燃料の消費量は2035年には現在の約1.5倍に増加すると見通されています(注1)。こうしたことから、エネルギーの消費国間で化石燃料の確保競争が一層熾烈化し、価格が上昇していくことは必至でしょう。

とくに、アジアには中国、インドなどエネルギーの大量消費国があり、日本は大きな影響を受ける可能性があります。シェールガスが話題となっていますが、日本がどれほど裨益できるかは不透明ですし、中長期的には化石燃料資源の賦存量に限界があることに変わりはありません。いずれはその限界が化石燃料の需給に大きな影響をもたらすでしょう。したがって日本は、今後、化石燃料への依存を大きく減らしていくことが必要です。

加えてCO2の排出量も減らしていかなければなりません。大気中のCO2濃度は年々増加し、産業革命前の280ppmから、とうとう400ppmを超えるまでになりました。2050年までにCO2排出量を先進国で80%削減、世界全体で50%削減するという目標は、G8の首脳間で共有し日本も堅持している目標です(注2)。化石燃料への依存を大幅に減らさない限り、この80%削減という目標は達成できません。

さて、それでは日本の将来のエネルギー供給構造について、これまで、どのような見通しが描かれてきたのでしょうか。

昨年、国を挙げて日本のエネルギー需給の将来像、「革新的エネルギー・環境戦略」が検討されました。それによると省エネを最大限行い、再生可能エネルギーを最大限導入し、かつ、(原子力発電所の多くが稼動していた)2010年度と同程度、原子力エネルギーに依存したとしても、日本は2030年においても一次エネルギー供給量の約75%程度を化石燃料に依存せざるを得ないとみられています(注3)。

原子力エネルギーに将来にわたって依存することの是非については、いろいろな意見がありますが、将来のエネルギー供給構造を考えるうえで重要なことは、多くの原子力発電所が稼働していた2010年度でも、原子力エネルギーが担っていたのは日本の一次エネルギー供給量の約1割程度であったということを認識することです(注4)。

つまり、化石燃料への依存度を将来に向けて減らし、エネルギーの安定供給の確保とCO2の排出削減を図っていくためには、これまでと同程度、原子力エネルギーに依存したとしても、それだけでは不十分であり、再生可能エネルギーをもっと大量に導入していくことが必要なのです。化石燃料の担っていた役割を、相当程度、置き換えるほど「大量に」という点がポイントです。

しかし、「革新的エネルギー・環境戦略」では、再生可能エネルギーの導入に精一杯頑張ったとしても、2030年において再生可能エネルギーは、日本の一次エネルギー供給量の約12%を賄うのにとどまるという姿になっています(注5)。しかもこのレベルの量の導入であっても、その実現には、量的にも、経済的にも相当な困難があると言われています。

国内の再生可能エネルギー資源の限界

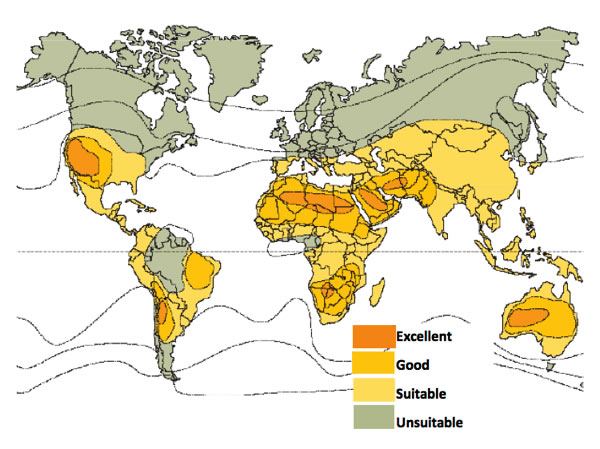

これは、再生可能エネルギーの導入拡大策が、国内に賦存する再生可能エネルギーの利活用を前提としているからです。再生可能エネルギーのうち、地球上に大量に賦存するのは太陽エネルギーと風力エネルギーですが、日本国内に賦存する太陽光・熱、風力資源は、日本列島のおかれている地理的条件(緯度、気候等)から、質的にも量的にも限界があります(図に太陽エネルギー資源の賦存の状況を示す)。日本が化石燃料への依存を大幅に低下させ、価格競争力のある再生可能エネルギーを大量に導入するためには、海外の太陽、風力エネルギー資源への依存が不可欠です。

ただ、「海外の太陽、風力エネルギー資源への依存が不可欠」というと、日本のエネルギー・セキュリティはどうなるのかということになりそうですね。地球上には太陽、風力エネルギー資源は無尽蔵にあります。さらに、質的、量的に優れたこれらのエネルギー資源は、政情の安定した国を含む広大な地域にあります。石油の中東諸国への依存度が85%を超える水準(2011年)にあることを考えれば、太陽、風力エネルギーを海外に依存しても、エネルギー・セキュリティは現状よりも向上することは間違いないでしょう。

太陽エネルギーの賦存状況(注6)

それでは、海外の太陽、風力エネルギー資源を活用するためには、どのような取組みが必要となるのか。それについては、次回のコラムでご説明します。

(注1)IEA(国際エネルギー機関)のEnergy Outlook 2012.

(注2)2008年に日本がホストして開催された「洞爺湖サミット」で、この80%削減目標が福田首相(当時)を含むG8首脳によって合意されました。

(注3)2010年は、電源の25%を原子力発電に依存していました。

(注4)ちなみに、私は、原子力エネルギーを活用することには賛成です。原子力エネルギーには使用済み核燃料の処理という大きな未解決の問題がありますが、少なくとも日本が必要なエネルギーを安定的に確保できるようになるまでは、原子力エネルギーには一定程度の依存をする必要があります。

(注5)「革新的エネルギー・環境戦略」2012年9月29日の「25シナリオ」の場合の一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギー量を推計。

(注6)出典:Solar Millennium AG.

(2013年7月29日掲載)

関連記事

-

福島第一原発事故による放射線被害はなく、被災者は帰宅を始めている。史上最大級の地震に直撃された事故が大惨事にならなかったのは幸いだが、この結果を喜んでいない人々がいる。事故の直後に「何万人も死ぬ」とか「3000万人が避難しろ」などと騒いだマスコミだ。

-

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し

-

日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。

-

ロシアへのエネルギー依存を脱却すべく、欧州が世界中からエネルギーを買い漁っている。この影響で世界のエネルギー価格は暴騰した。これに耐えかねて、開発途上国では石炭の増産と石炭火力発電の利用計画が次々と発表されている。 ニュ

-

政府のエネルギー基本計画について、アゴラ研究所の池田信夫所長がコメントを示しています。内容が、世論からの批判を怖れ、あいまいであることを批判しています。

-

厄介な気候変動の問題 かつてアーリは「気候変動」について次の4点を総括したことがある(アーリ、2016=2019:201-202)。 気候変動は、複数の未来を予測し、それによって悲惨な結末を回避するための介入を可能にする

-

「ポストSDGs」策定にらみ有識者会 外務省で初会合 日経新聞 外務省は22日、上川陽子外相直轄の「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」の初会合を開いた。2030年に期限を迎える枠組み「SDGs(持続可能な開発目標

-

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。 脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。 だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間