風止んで石炭で電気を灯す英国の国連気候会議COP

Mark Lowery/iStock

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。

脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。

だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電力供給が続いている。ネット・ゼロ・ウオッチが伝えている。

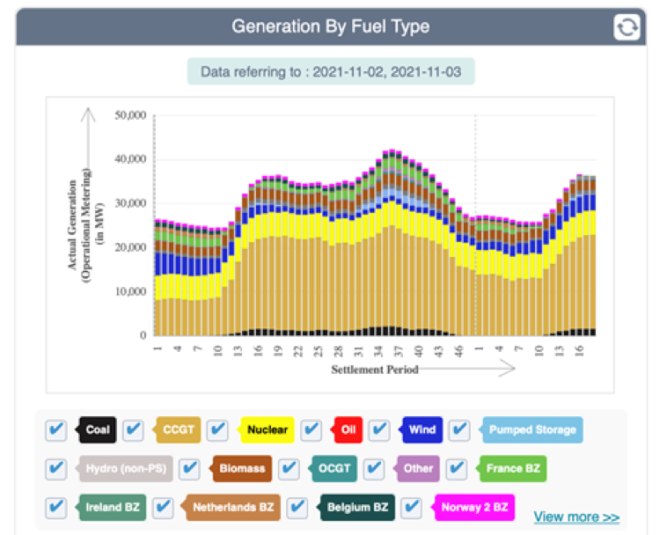

図1は11月2日から3日にかけての英国の発電量で、30分毎のデータ。図中の2日朝以後(時刻13=朝の6時半以後)に、風力発電(青)が細くなっているのは、風が吹かなかったからだ。稼働率(正確には設備利用率)は僅か5%だった。

この図を見ると風頼みの脆さがよく分かる。

そのため天然ガス火力(CCGT、橙)など他の発電所をフル稼働し、フランス(緑)など周辺国から電気を買い集めたが、それでも足りず、結局、穴埋めをしたのは石炭火力発電(黒)であった。

図1:英国の発電量(公式公開データ)

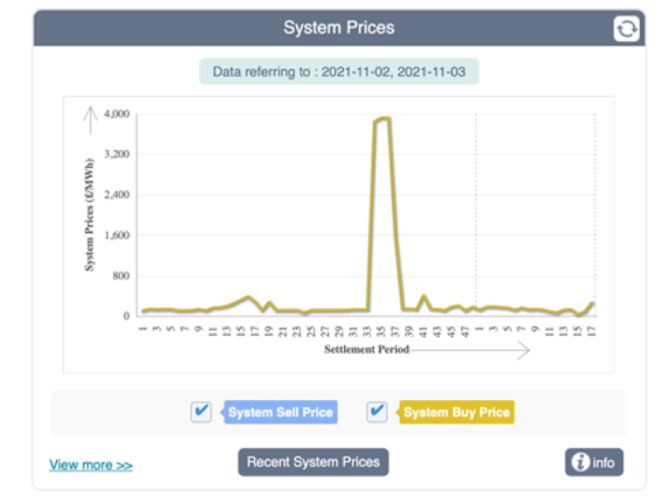

図中の時刻35(=3日夕方6時半)の電力需要ビークには需給が逼迫し、電力卸売り価格は暴騰、MWhあたり4000ポンドになった(図2)。これは1ポンド156円で換算すると、1KWhあたり624円になる。これは通常の卸売り価格の100倍だ。このような高価格で電気を買い集めたりしたため、停電回避のための費用はこの1日で4470万ポンド、つまり70億円に達した。

図2:英国の卸売り電力価格(公式公開データ)

英国は2024年夏には石炭火力を廃止するとしているが、本当にこのまま突き進むのだろうか。電気代の高騰や停電の頻発が起きるのではないか。英国では与党保守党内でも異論が噴出している。

日本の政治家も早く再エネ幻想から目を覚ましてほしい。

■

関連記事

-

日韓関係の悪化が、放射能の問題に波及してきた。 このところ立て続けに韓国政府が、日本の放射能について問題提起している。8月だけでも、次のようなものが挙げられる。 8月8日 韓国環境部が、ほぼ全量を日本から輸入する石炭灰の

-

「万感の書を読み、万里の道を行く」。士大夫の心構えとして、中国の格言にこのような言葉がある。知識を吸収し、実地で確かめることを推奨しているのだろう。私は旅行が趣味だが、この言葉を知って旅をするごとに、その地域や見たものの背景を一層考えるようになった。

-

地球温暖化予測に使う気候モデルは、上空(対流圏下部)の気温も海水面温度も高くなりすぎる、と言う話を以前に書いた。 今回は地上気温の話。米国の過去50年について、観測値(青)とモデル計算(赤)の夏(6月から8月)の気温を比

-

北朝鮮が第5回目の核実験を行うらしい。北朝鮮は、これまで一旦ヤルといったら、実行してきた実績がある。有言実行。第5回目の核実験を行うとすると、それはどのようなものになるのだろうか。そしてその狙いは何か。

-

私はNHKに偏見をもっていないつもりだが、けさ放送の「あさイチ」、「知りたい!ニッポンの原発」は、原発再稼動というセンシティブな問題について、明らかにバランスを欠いた番組だった。スタジオの7人の中で再稼動に賛成したのは、

-

ESG投資について、経産省のサイトでは、『機関投資家を中心に、企業経営の持続可能性を評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

全国知事会が「原子力発電所に対する武力攻撃に関する緊急要請」を政府に出した。これはウクライナで起こったように、原発をねらって武力攻撃が行われた場合の対策を要請するものだ。 これは困難である。原子力規制委員会の更田委員長は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間