日本の石炭火力発電技術が温暖化を抑制する

(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。IEEIの中野直和主任研究員のコラムを提供します。

日本は原発事故の影響によって、脱原発が自然と進むでしょう。エネルギー源を多様化する中で、石炭の利用も考えなければなりません。石炭はCO2や有害なガス排出の多さ、石油と比べたエネルギー効率の悪さから、最近の日本では使用が抑えられる傾向にありました。

【本文】

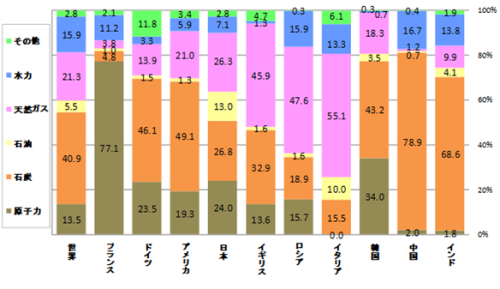

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年、主要国の電源別発電電力量を発表している。この2008年実績から、いくつかの主要国を抜粋してまとめたのが下の図だ。現在、日本人の多くが「できれば避けたいと思っている」であろう順に、下から、原子力、石炭、石油、天然ガス、水力、その他(風力、太陽光発電等)とした。また、“先進国”と“途上国”に分けたうえで、それぞれ原子力発電と石炭火力発電を加算し、依存度の高い順に左から並べた。

2008年度主要国の電源別発電電力量

世界の発電電力量の4割を石炭火力が賄っている

(出典:IEA/ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES(2010Edition),ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES(2010Edition)から筆者が作成)

この結果を見ると、どの国も原子力と化石燃料を加えると80%を超える。また、化石燃料のうち、石油は少なく、石炭と天然ガスが大部分を占める。国によって両者の比率は大きく異なり、天然ガス資源が比較的手軽に入手できる国では当然ながらガスの比率は高い。

しかし注目すべきは、石炭の占める割合が、主要途上国だけでなく米国やドイツでも40%を超えており、世界全体で4割を占める最大の電力源だということである。なお、「その他」に分類されている太陽光や地熱、バイオマス等の再生可能エネルギーは、各国とも強化すべき電力源と位置づけてはいるが、基盤電源とするためには、技術開発の加速による飛躍的な効率向上等によって大幅なコストダウンを実現することが必須であろう。

日本発の技術が中国のCO2排出量を5000万t削減の可能性

石炭依存度が高い国々は、国内に石炭資源をもち、石炭が安価なエネルギー源であることが、その要因となっている。たとえば脱原発を再び宣言したドイツは、その穴埋めとして再生可能エネルギーの拡大を宣言する一方で、当面は、天然ガスと石炭火力の拡大で対処しようとしている。そのため一部のマスコミは「ドイツは“再生可能”を袖にして、ブラックに戻る」とまで呼び、批判している。

しかし、安価な電力を安定供給することは、まさに政府の役割であり、石炭を含めた化石燃料の比率を高めて乗り切る政策は、何ら批判されるべきものではなく当然の判断である。

もともと自前の資源に乏しいうえ当面は原発に多くを期待しにくく、電力料金の上昇が大きな懸念材料である日本にとっても、安価でしかも調達先が政治的に安定している石炭は、天然ガスと並んで重要な電源であることは明らかである。電力の将来を考えるうえで、石炭火力発電をCO2の排出が多いという理由だけで検討対象から外してはならない。

よく知られているが、日本は2000年ごろに超々臨界圧石炭火力発電(USC)を世界で初めて商用化した。この結果、数十年間ほとんど横ばいであった石炭火力の発電効率は飛躍的に向上した。日本では22基が運転されているが、この技術は世界に伝播している。なかでも中国では、計画中を含め120基の導入が報告されており、仮に従来の亜臨界型と比較すると、年間約5000万tものCO2排出を抑制できる。約65億tある中国の全CO2排出量の約0.8%を、日本発の技術により削減できることになる。

CO2を大量に排出するとして日本では旗色のよくない石炭火力だが、海外、特に新興工業国とその予備軍にとって優先度は高い。今後とも石炭火力の増設が継続することは確実であり、その効率向上こそが地球温暖化対策として不可欠である。

今、日本ではUSCに続く技術である、石炭ガス化複合発電(IGCC)や、A-USC(700℃級先進超々臨界圧発電)の研究開発が進められている。その早期実用化と、それによる発電効率のさらなる向上こそ、USCのさらなる普及と並んで、日本に与えられた使命である。技術の改善と新技術実用化には、実機での運用が不可欠であり、また日本の電力構成を考えるうえでも石炭火力は不可欠な存在と言える。気分で判断するのは、あまりに危険であろう。

(2012年6月18日掲載、元原稿は2011年8月発表)

関連記事

-

ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。

-

マッキンゼーは、2050年にCO2排出をネットゼロにするというCOP26の目標を実際に実現するための投資についてのレポートを発表した。 必要な投資は2050年までに累計275兆ドルで、毎年9.2兆ドルだ。そこから今までに

-

根岸英一氏が遺した科学者としての叡智 COP30が閉幕した現在、世界のエネルギー・気候政策は、これまで以上に深い迷路に入り込んでいる。「脱化石」なのか、それとも「現実回帰」なのか。メディアは象徴的なフレーズを並べるが、実

-

著名なエネルギーアナリストで、電力システム改革専門委員会の委員である伊藤敏憲氏の論考です。電力自由化をめぐる議論が広がっています。その中で、ほとんど語られていないのが、電力会社に対する金融のかかわりです。これまで国の保証の下で金融の支援がうながされ、原子力、電力の設備建設が行われてきました。ところが、その優遇措置の行方が電力自由化の議論で、曖昧になっています。

-

メディアが捏造する分断 11月中旬に北海道の寿都町を訪ねる機会を得た。滞在中、片岡春雄町長や町の人たちに会い、また、街の最近の様子を見て雰囲気を感じることもできた。私が現地に着いた日の夜、折しもNHKは北海道スペシャル「

-

2025年初頭の米国によるパリ協定離脱表明を受け、欧州委員会(EU)は当初「気候変動対策を堅持する」との姿勢を示していた。しかし現在、欧州は主要な気候政策の緩和へと舵を切り始めている。 これについて、ニューヨーク・タイム

-

以前、中国製メガソーラーは製造時に発生したCO2の回収に10年かかると書いた。製造時に発生するCO2を、メガソーラーの発電によるCO2削減で相殺するのに、10年かかるという意味だ(なおこれは2030年のCO2原単位を想定

-

未来の電力システムの根幹を担う「スマートメーター」。電力の使用情報を通信によって伝えてスマートグリッド(賢い電力網)を機能させ、需給調整や電力自由化に役立てるなど、さまざまな用途が期待されている。国の意向を受けて東京電力はそれを今年度300万台、今後5年で1700万台も大量発注することを計画している。世界で類例のない規模で、適切に行えれば、日本は世界に先駆けてスマートグリッドを使った電力供給システムを作り出すことができる。(東京電力ホームページ)

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間