ドイツの電力事情 ― 理想像か虚像か ―

【GEPR編集部より】コンテンツの相互提供で協力関係にある国際環境経済研究所(IEEI)主席研究員の竹内純子さんの報告を転載する。(IEEI版)

【本文】7月1日、日本でもとうとう再生可能エネルギー全量固定価格買い取り制度(Feed in Tariff)がスタートした。

こうした制度を活用して再生可能エネルギー導入に成功し、福島原子力発電所事故後早々に脱原発を宣言したドイツは、今後我が国の電力システムを検討するうえでの「理想像」とも言われている。彼の国を理想として追いかけて、たどり着く先は本当に理想郷なのか。

ドイツの電力事情について、つい最近ドイツ連邦水道・エネルギー連合会(BDEW)のホームページに同国の最新情報が掲載されたので、そのデータをここにご紹介したい。

電源計画について

下記の表が2012年4月現在、ドイツが掲げる電源開発計画(ステータス別)である。これを見ると、設備容量ベースで約7割が化石燃料であり、彼らが国内に潤沢に持つ石炭(質の悪い褐炭が多い)を主力としていることがわかる。

なお、再生可能エネルギー(揚水水力を除く)は設備容量ベースでも18%にとどまっている。当然のことながら、再生可能エネルギーの稼働率は低いので(ドイツにおける太陽光発電平均稼働率は10.4%、風力が23.4%とされる)、発電電力量ベースであれば、さらに少なくなる。

我が国においては、「原子力か再生可能エネルギーか」と二項対立で語られることが多いが脱原発を進めるドイツでは、実は冷静に原子力の代替を化石燃料で図り、エネルギーの安定供給には支障が出ない現実的な計画になっていることがうかがえる。

さらに付け加えるならば、送電系統が連携しているヨーロッパの一カ国と日本の電源構成を比較してもあまり意味はなく、ヨーロッパ全体を俯瞰すると日本と似通った電源構成となっている。

送電線の建設状況

再生可能エネルギーの導入は、発電設備の導入コストだけを見ればよいわけではない。当然のことながら、土地利用確保にかかるコストに加え、送電網の整備やバックアップ電源または蓄電池の整備にかかる費用は、再生可能エネルギー導入拡大に伴う追加的コストとして認識する必要がある。

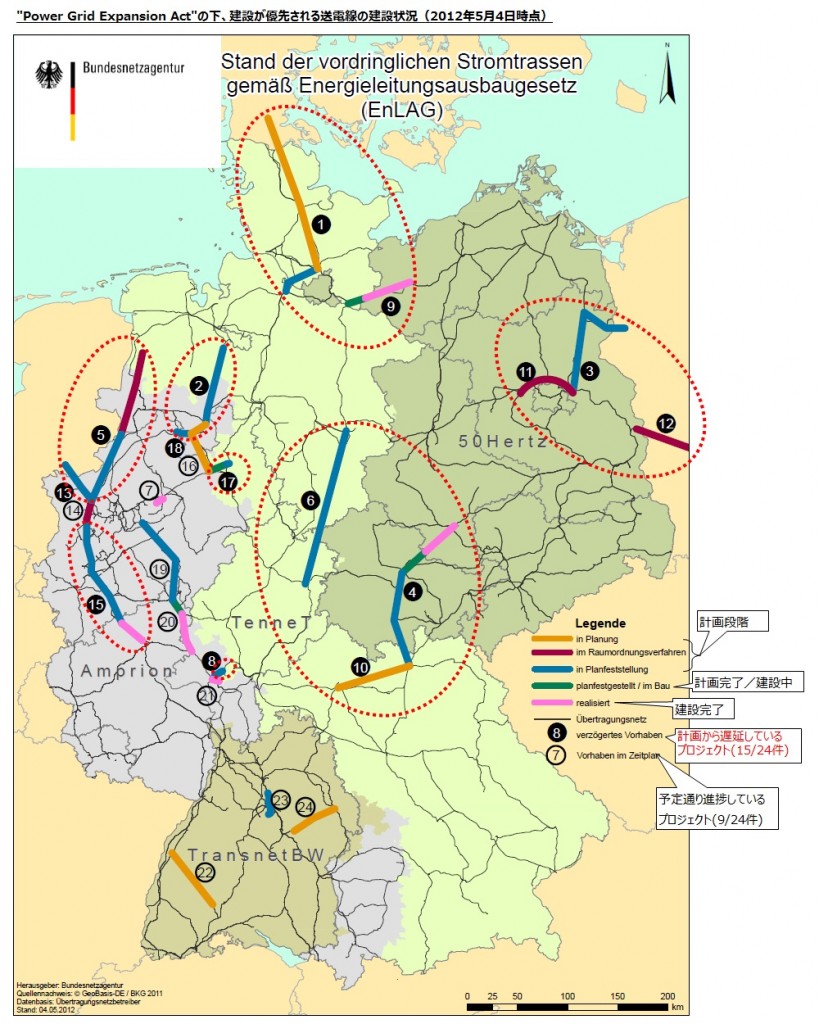

ドイツでは、風況の良い北海沿岸部に風力発電が集中的に立地しており、電力の生産地(北部)と消費地(南部)を結ぶ送電線整備が喫緊の課題となっている。政府は、”Power Grid Expansion Act”(注:筆者訳。正式名称は「Energieleitungsausbaugesetz」、Energie(energy)leitungs(line)ausbau(expansion)gesetz(act))を制定して、手続きの簡素化を図っている。進捗状況(2012年5月4日時点)が下記の図だ。

しかしながら、送電線等の電力設備の建設はそれほど簡単に進むものではない。特に電磁波による健康被害を懸念する学説が出てからというもの、地元の反対が強まり、その用地交渉にも非常に長い時間を要するようになっている。「Energieleitungsausbaugesetz」の下で進められている24プロジェクトのうち15(下記地図のうち、黒字に白抜きの数字で番号を表示した部分)で遅延が生じているという。

国内の送電線増設計画が進まないために、風力発電所で発電された電力が近隣のポーランドやチェコに計画外に流入する事態がしばしばおこり、火力発電機の出力を下げるなど緊急対応を強いられている東欧諸国の電力会社4社から、本年3月「ドイツ南北の送電線増強工事が終わるまでは、ドイツ北部に再生可能エネルギー発電設備を建設すべきではない」という強いメッセージが出されたという。

なお、日本における風力発電の適地は、風況および大規模な土地確保の可能性から考えて北海道と東北の一部に限定される。このエリアに風力発電を導入・拡大した場合、地内の送電網整備だけで3100億円程度、北海道と本州を結ぶ北本連系線等基幹送電網の整備に1兆1700億円程度が必要と試算されている。政府のコスト等検証委員会は当該費用を含めずに発電単価を比較しているが、将来必要とされる国民負担に大きな違いを生じさせるものであり、正確かつ公平・公正な情報提供を行うべきだ。

2011年の燃種別発電容量・発電電力量

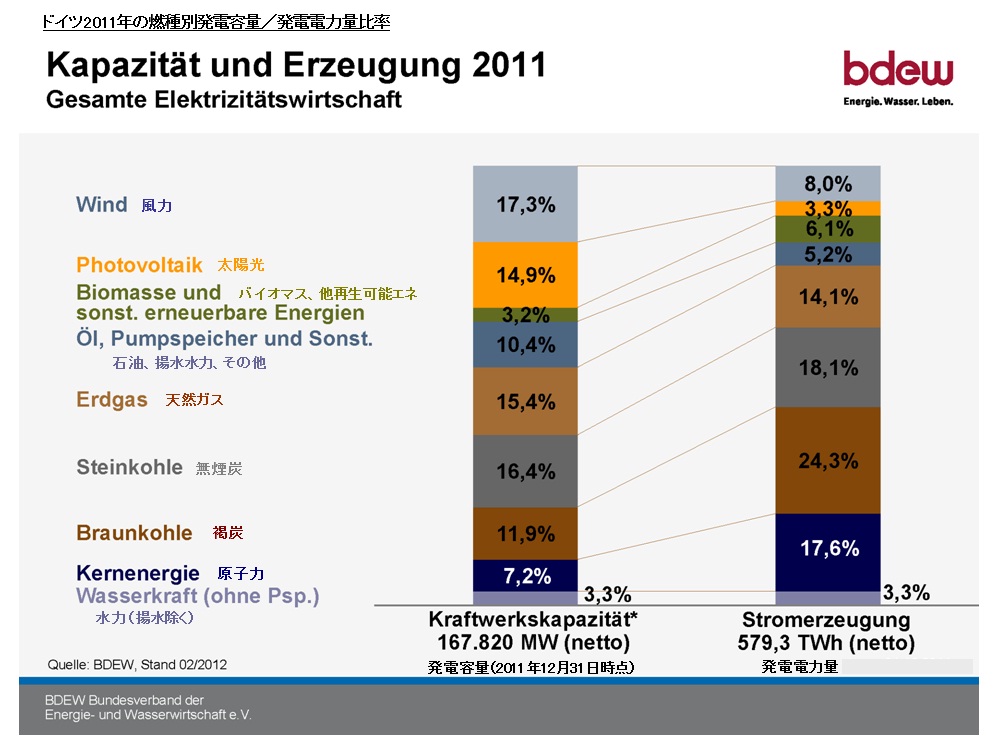

下記は2011年12月末時点での、燃種別発電容量比率(左棒グラフ)と、2011年の燃種別発電電力量比(右棒グラフ)である。

比較すると、ドイツの全発電容量の14.9%を占める太陽光発電も、発電電力量では3.3%にしかならないことがわかる。この3.3%の発電電力量をまかなうために投じた費用との見合いが問題となっており、次回に取り上げる全量固定価格買い取り制度見直しへとつながった。

ところが、こうした状況を知ってか知らずか、日本はこの7月1日から、まさにその全量固定価格買い取り制度を導入したのである。我が国でも太陽光発電の平均稼働率は12%にしか過ぎず、その導入により、燃料費の節減が多少図れるものの、頼れるバックアップ電源(今の技術からいえばガスや石油火力等の安定的電源)の設備を節減できるものではないこと、それゆえ再エネとバックアップ電源の二重の設備投資を社会全体で負担せざるを得ないものであることは、認識しなければならないないだろう。

しばしば、「原子力発電所○基分の太陽光発電」などという表現が聞かれるが、設備容量で比較することは、全く意味がないことに注意しなければならない。

数字のトリックで、虚像を理想像と見間違えたなら、我々の行く先は・・・。

【以下、原典の注】

次回は、自由化の進むドイツで、本当に電気料金が安くなっているのかについてお伝えします。

なお、月刊ビジネスアイエネコ9月号では、このレポートを踏まえ、特集で『電力システム改革』の問題点に切り込みます

① BDEW(ドイツ連邦エネルギー・水道連合会)ホームページ

「電源計画」

「2011年の燃種別発電容量・発電電力量」

② Bundesnetzagentur(ドイツ連邦ネットワーク規制庁)ホームページ

③ 先人に学ぶ ドイツ太陽光発電導入政策の実態

④ 先人に学ぶ2 ドイツの挫折 太陽光発電の「全量」買い取り制度廃止へ

⑤ シュピーゲル誌(2012年1月18日)

⑥ 中部電力広報誌「場」 Vol1

(2012年7月17日掲載)

関連記事

-

1997年に採択された京都議定書は、主要国の中で日本だけが損をする「敗北」の面があった。2015年の現在の日本では国際制度が年末につくられるために、再び削減数値目標の議論が始まっている。「第一歩」となった協定の成立を振り返り、教訓を探る。

-

次に、司会者から大人が放射線のリスクを理解すると子どもへのリスクがないがしろになるのが心配であるとの説明があり、子どものリスクをどう考えれば良いのかを白血病や小児がんを専門とする小児科医の浦島医師のビデオメッセージの用意があることを示した。

-

米国でのシェールガス革命の影響は、意外な形で表れている。シェールガスを産出したことで同国の石炭価格が下落、欧州に米国産の安価な石炭が大量に輸出されたこと、また、経済の停滞や国連気候変動枠組み交渉の行き詰まりによってCO2排出権の取引価格が下落し、排出権購入費用を加えても石炭火力の価格競争力が増していることから、欧州諸国において石炭火力発電所の設備利用率が向上しているのだ。

-

オバマ大統領とEPA(アメリカ環境保護局)は8月3日、国内の発電所から排出される二酸化炭素(CO2)を2030年に2005年比で32%削減することなどを盛り込んだ「Clean Power Plan(クリーンパワープラン)」を正式に決定した。

-

シンポジウムパネリスト、水野教授の資料。福島の現状と健康避難の状況、ICRP基準について紹介。

-

エネルギーをめぐるさまざまな意見が、福島原発事故の後で社会にあふれた。政治の場では、自民党が原子力の活用と漸減を訴える以外は、各政党は原則として脱原発を主張している。しかし、政党から離れて見ると、各議員のエネルギーをめぐる意見は、それぞれの政治観、世界観によってまちまちだ。

-

東電は叩かれてきた。昨年の福島第一原発事故以降、東電は「悪の権化」であるかのように叩かれてきた。旧来のメディアはもちろん、ネット上や地域地域の現場でも、叩かれてきた。

-

使用済み燃料の再処理を安定的、効率的に行うための「再処理等拠出金法案」の国会審議が行われている。自由化で電力会社が競争環境下に置かれる中で、再処理事業を進める意義は何か。原子力に詳しい有識者と政治家が徹底討論を行った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間