今週のアップデートー 使用済み核燃料をどのように処分すべきか(2012年10月9日)

今週のアップデート

1)原発は「トイレのないマンション」とされてきました。使用済みの核燃料について放射能の点で無害化する方法が現時点ではないためです。

この問題について「核燃料サイクル政策」で対応しようというのが、日本政府のこれまでの方針でした。ところが、福島第一原発事故の後で続く、エネルギーと原子力政策の見直しの中でこの政策も再検討が始まりました。

河田東海夫元原子力発電環境整備機構理事に「したたかに堅持すべき核燃料サイクル政策 — 歴史の蓄積、合理性、早急な「突然死」の危険」というコラムを寄稿いただきました。この政策について、堅持の立場から書かれたものです。

2)また原子力研究者の藤堂仁氏に、「放射性廃棄物の処分、解決の可能性−「地中処分」と「核種変換」の紹介」を寄稿いただきました。この問題について技術上の整理を行ったものです。

3)またGEPR編集部は「核燃料サイクルとは何かー期待と困難が併存、政治的問題に」という、問題を短くまとめた解説を提供します。

この問題については、原発批判の中で必ず登場します。しかし使用済み核燃料が存在する中で、原発についてどのような意見があろうと、この問題についての決断に参加しなければならなりません。

GEPRはこの問題について読者の皆さまの意見を募集します。連絡先は info@gepr.org です。

今週のリンク

1)「核燃料サイクルの選択肢について」。内閣府原子力委員会。今年6月に取りまとめた文章。燃料サイクルをどのように行うか、「全量再処理」「再処理と直接処分の併存」「直接処分」の3パターンについて見解をまとめ、国民の選択に委ねました。

同委員会は廃止を含めてあり方を再検討されることになっており、明確な方向を打ち出しませんでした。

2)「核燃料は「リサイクル」できる?」原子力教育を考える会。原子力に批判的な立場の学校教師によって書かれています。

3)「学術会議からの提言・核の廃棄物をどうするか」。大西隆日本学術会議会長。NHK解説委員室ブログ(番組「視点・論点」の文字起こし)日本学術会議が9月に公表した見解「高レベル放射性廃棄物の処分について」 について大西会長による解説です。問題の決定の困難さを紹介しています。

4)「核燃料サイクル「当面継続」−原発ゼロと矛盾 早くもほころび」。産経ビズ記事。政府の政策について、これを受け入れてきた青森県などとのほころびが生じていることを紹介しています。枝野幸男経産省は9月15日、青森県を訪問して政策の継続を説明しました。

5)資源エネルギー庁「原子力を巡る現状について・なぜ、日本は核燃料サイクルを進めるのか」(改訂中)。経産省・資源エネルギー庁の主張、議論がまとめられたページです。しかし、同ページは政府の見直しに合わせて、改訂中です。特に、核燃料サイクル政策を進めた場合のコストが「コスト試算」のページでまとめられています。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

日本の原子力問題で、使用済み核燃料の処理の問題は今でも先行きが見えません。日本はその再処理を行い、量を減らして核兵器に使われるプルトニウムを持たない「核燃料サイクル政策」を進めてきました。ところが再処理は進まず、それをつかうもんじゅは稼動せず、最終処分地も決まりません。

-

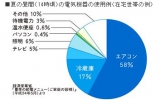

みなさんこんにちは。消費生活アドバイザーの丸山晴美です。これから、省エネやエコライフなど生活に密着した役立つお話をご紹介できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

-

6回目の核実験で核先進国に追いついた 日・米・韓の外務次官会合が26日都内で開催され、もし仮に北朝鮮が7回目の核実験を強行すれば『比類ない規模の対応』をすると警告を発した。 北朝鮮は、2017年9月3日正午過ぎに同国の核

-

福島第一原発の事故は我国だけでなく世界を震撼させた。電力会社に在籍したものとして、この事故の意味を重く受け止めている。

-

いまだにワイドショーなどで新型コロナの恐怖をあおる人が絶えないので、基本的な統計を出しておく(Worldometer)。WHOも報告したように、中国では新規感染者はピークアウトした。世界の感染はそこから1ヶ月ぐらい遅れて

-

米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているのでいくつか簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 2050年

-

ESGは資本主義を「より良いものにする」という触れ込みであるが、本当だろうか。 米国ではESGに対して保守陣営からの反発が多く出ている。その1つとして、RealClearFoundation Rupert Darwall

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間