超小型原子炉への期待 — 事故可能性が極小の原子力利用法の提案

(GEPR編集部より)日本は福島原発事故、先進国では市民の敬遠によって、原発の新規設置は難しくなっています。また核廃棄物の問題は現在の技術では解決されていません。しかし、世界全体で見れば、エネルギー不足の解消のために、途上国を中心に原発の利用や新設が検討されています。

原発について、どのような考えを持とうとも、こうした世界の動きを知り、自らの仕事や社会活動の中で、その情報を活かすべきでしょう。

日本で構想されている、小型、安全性を高めた「4S」原発について発案者の服部禎男氏に寄稿いただきました。

(本文)

安全を50年考えた結論は「小型単純化」

私は原子力の研究者です。50年以上前に私は東京工業大学大学院の原子炉物理の学生になりました。その際に、まず広島の原爆ドームと資料館を訪ね、原子力の平和利用のために徹底的に安全性に取り組もうと決心しました。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故は、私の具体的な安全設計追求の動機になり、安全性が向上した原子炉の姿を探求しました。

私が動力炉・核燃料開発事業団に勤務していた1977年頃、天災を含む共通原因故障による原発での全電源喪失の危険を指摘して対策を訴えていましたが、力不足で充分には理解されませんでした。懸念が現実になったことが悔やまれます。

原発事故によって拡散した放射性物質の出す放射線量は観察されている限り極小です。そのために、福島県、東日本でこれによる健康被害が起こることはありえません。被害は放射能そのものではなく、退避したことによるさまざまな問題によって発生しております。

ですが、この低線量被曝の問題はまた機会を改め、このコラムでは安全性の高い小型原子炉の構想について紹介します。

小型化になぜ魅力があるのか

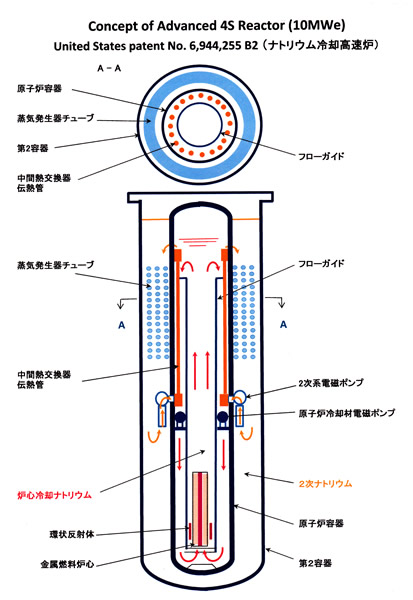

私は構想する小型原子炉を「4S」と名付けました。「スーパーセーフ、スモール、アンドシンプル」の頭文字です。

これまでの原子炉では、核燃料のある炉心に、中性子を吸収する制御棒を出し入れして、核分裂反応の量を増減させて出力をコントロールしました。

「4S」原子炉では制御棒ではなく、炉の冷却材の温度が核分裂反応の量を調整します。原子炉には、核分裂反応をする燃料の置かれた炉心があります。その周囲に冷却材があります。この炉では冷却材としてナトリウムが使われ、原子炉から熱を運び出します。

炉心の温度上昇が起こると、燃料も含め炉心内の全ての物質の密度が下がります。そうすると原子と原子の間隔が広くなるので、勢いよく跳びまわっている中性子はぶつかる相手(原子)が少なくなります。すると、より多くの中性子が炉心外に漏れ、前述のウラン235原子に飛び込むことができず、時間の経過とともに核物質の連鎖反応は続かなくなって炉の温度は下がります。

冷却材の温度を下げれば、冷却材の密度が増して中性子の周囲への漏洩が少なくなり、核分裂反応が増加して、原子炉の発熱は増加。冷却材の温度が上がれば、冷却材の密度が下がり、中性子の周囲の漏洩が増えて、核分裂反応が減って、原子炉の発熱は減ります。

この現象は超小型炉だからこそ発生するのです。

図表1 小型原子炉の概念図

小型ゆえ安全性が高まり、どこにも置ける

原発は大型化が進み、機械の数、動く装置の数が多すぎます。その結果、故障と事故の可能性が増えてしまいます。また巨大な原子炉では核分裂反応を続ける力が大きすぎ、温度をコントロールできなければ炉そのものが損壊する危険があります。

主な特徴を述べます。

1・超小型化:出力は1万キロワットから数万キロワット。炉心の直径はわずか90センチ、高さは約4メートル。小型炉のため、部品数は原子炉部分で50個以下しかありません。これに至ったきっかけは、原子炉物理の学生としての核計算演習でした。

直径1メートル程度の細身炉心では、事故で冷却材温度が上がると密度が下がるので、中性子が炉心から逃げ出しやすくなり、原子炉は自分から核分裂連鎖反応が継続できなくなるという本質的な安全性を知ったことだったのです。

2・自律的な原子炉の冷却:こうした構造の結果、興味深い状況が生まれます。発電の状況に応じて、自律的に原子炉の冷却が行われるのです。

発電機の出力が大きくなると、そちらにエネルギーを持って行かれるので、原子炉冷却材の温度が下がります。温度が下がると冷却材密度が上がり、中性子が漏れにくくなり原子炉の熱出力が増加するのです。逆に発電機出力が下がると、原子炉の冷却材温度が上がり、その結果原子炉の出力が下がります。完全な自動負荷追従特性が出現して制御棒無し、運転員不要という世界に例のない原子炉構想が生まれました。

3・燃料の長期使用と安全性:米国のアルゴンヌ原子力研究所との交流によって原子炉の燃料に使われる「金属燃料」が工夫次第で長期に使える素晴らしいものがつくれることを知りました。燃料棒の本体は特殊な合金を使い、約40年の使用が可能と想定されています。細身の炉心にして中性子の漏洩を抑える環状の反射体を設けて、それを超低速度で30年かけて上端まで移動させるという方法で、30年間燃料無交換の原子炉の構想が生まれました。ついでながら事故で燃料の温度が上がると、金属燃料は泡になってしまい、核分裂連鎖反応は全く不可能になります。

4・場所はどこにでも:冷却に水を使いません。電源喪失時に水は蒸発して炉心が露出してしまいます。これは川や海の傍らに置く必要がなくなり、またその小ささと超安全性からどこにでも設置できるため、送電線が不要になります。

この小型炉について、理論的検証はほぼ終わりました。日本国内ばかりでなく、1997年に米国原子力開発の指導者エドワード・テラー博士の指示により、米国カリフォルニア大学とローレンスリバモア研究所によるチームでこの4S構想について、1年間成立性評価が実施されました。その結果充分成立するとの評価報告が米国エネルギー省になされました。

IAEA(国際原子力機関)は海水脱塩で、途上国などにおける飲料水作りでこのコンセプトに関心を示しました。また北アフリカや中東、最近はアジア圏諸国も注目しています。超小型原子炉があれば、海水脱塩で飲料水を作るのに、巨大な送配電網無しで電気が作れます。

(IAEA 2002,“Status of design concepts of nuclear desalination plants” (原子力を使った淡水化施設の設計構想の状況)項目3—12、112ページに掲載)

安い大量のエネルギーが貧困問題を解決

原子力研究の50年の教訓として、複雑な機器系統、多くの機器が使われるほど故障と事故の確率が高くなります。スリーマイル島事故は人間の運転ミス、チェルノブイリ事故では原子炉緊急停止装置の不備と故障が事故の主原因になりました。

福島の原発事故では、冷却装置の不作動で炉が高温になり部分損壊、さらに高温になった燃料被覆管の酸化などで発生した水素が爆発して放射性物質を拡散させました。これらの事故を起こした諸問題は、「4S」原子炉では発生しません。

もちろん超小型炉の実際の設計製造実用化には時間がかかり、乗り越えなければならない問題も多くあるでしょう。ですが超小型炉の実現によって、原発の安全性は非常に高まるはずです。さらに量産化に適した設計を追求すれば、特に低コストの超小型電源が普及するでしょう。

安全な原子炉を作ることは充分可能です。超小型独立電源の実現によって、送電線のない僻地や島をはじめ、水や食糧がなくて困っている全世界の人々に、安全で低コストのエネルギーを充分に提供できます。

服部禎男(はっとりさだお)1933年生まれ。名古屋大学工学部卒業後、中部電力に入社。東京工業大学大学院、米国オークリッジ国立原子力研究所で学ぶ。工学博士(東京大学)。動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力開発機構)などを経て電力中央研究所理事などを歴任。(参考)米国で得た4S原子炉の特許の1ページ目。概念図が掲載されている。(PDF)

(2012年10月15日掲載)

関連記事

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

-

2025年5月22日、米下院はトランプ大統領が「One Big Beautiful Bill(ビッグ・ビューティフル・ビル)」と呼ぶ歳出・歳入一括法案を、賛成215、反対214(棄権1)で可決した。 本法案の柱は、大規模

-

日本ばかりか全世界をも震撼させた東日本大地震。大津波による東電福島第一原子力発電所のメルトダウンから2年以上が経つ。それでも、事故収束にとり組む現場ではタイベックスと呼ばれる防護服と見るからに息苦しいフルフェイスのマスクに身を包んだ東電社員や協力企業の人々が、汗だらけになりながらまるで野戦病院の様相を呈しつつ日夜必死で頑張っている。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。今回のテーマは「エネルギー問題この1年」です。 今年はエネルギー問題の中心が原子力から地球温暖化に移ったようにみえます。この1年のエネルギー問題を振り返り、

-

日本の福島第一原子力発電所からの放射能漏れ事故についての報道は、安全について明らかに恐ろしいメッセージを伝えた。そして世界中の産業界、政府そして市民は決してこのような事故を起こしてはならないという反応を示した。

-

政府「クリーンエネルギー戦略」中間整理が公表された。岸田首相の肝いりで検討されてきたものだ。 紆余曲折の末、木に竹をつなぐ もともと、この「クリーンエネルギー戦略」は、脱炭素の投資を進めるべく構想されたものだった。これは

-

政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが

-

核燃料サイクル事業の運営について、政府は2月に関連法の改正案を閣議決定し国会で審議が続いている。電力システム改革による競争激化という状況の変化に対応するために、国の関与を強める方向だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間