炭素税で「脱炭素交付金」を

政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが主力電源と位置づけられている。

だが全国で環境問題が多発していることで明らかなように、再エネの立地に適した場所はすでに設置が終わり、今後は投資が逓減してゆくだろう。パリ協定で約束した「2030年にCO2排出量の26%削減」という目標は、原発が動かない限り不可能だ。

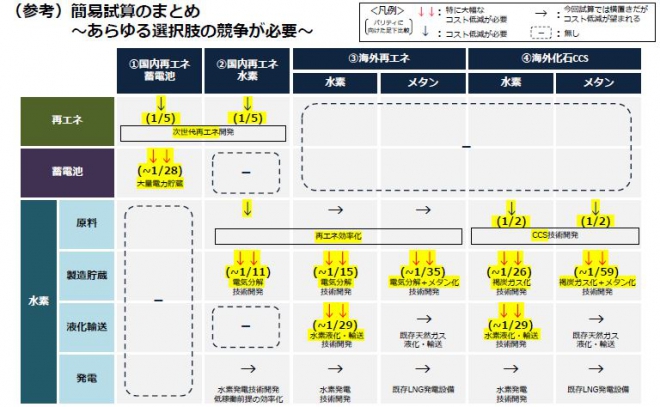

長期で考えた場合、再エネがエネルギーとして自立するには蓄電技術の飛躍的な進歩が必要で、経産省の提言によれば「再エネ+蓄電」のコストは今の1/28になる必要がある。つまり今は電力会社の建設した既存のインフラにただ乗りしているので、再エネは安く見えているだけだ。

特にベースロードを火力に依存したままでは、「脱炭素社会」は望めない。パリ協定の目標を実現するには、原発を20%は動かす必要があるが、先月の記事でも書いたように、今のままでは2030年に稼働する原発の比率は10%がやっとだから、残る10%(10~15基)は40年ルールを延長するか更新するしかない。

しかし全国に、原発を新設しようという電力会社はない。直接コストを考えると、石炭火力がはるかに安く、政治的リスクもないからだ。つまり電力自由化の原則に従うと、原子力はこれから自然減の道をたどるが、それでいいのだろうか。

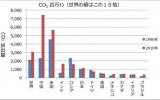

それでいいというのも一つの考え方だ。すでに日本の一人あたりCO2排出量はアメリカの60%まで減っており、これ以上の省エネのコストは高い。それより途上国に資金援助や技術援助をしたほうがいい。これはすでに二国間クレジット(JCM)として制度化され、日本は17ヶ国と実施している。

とはいえ、政治的には何もしないでパリ協定を踏み超えるわけにも行かない。現状で最低コストのCO2削減策は原発の再稼動だが、国にも地元にも政治的リスクだけあってインセンティブがない。特に新潟県の騒ぎでもわかるように、都道府県の知事が反対するケースが多い。地元市町村には雇用などの恩恵が明確だが、県レベルだと反対の声が大きいからだ。

そこで4000円/トンぐらいの炭素税を徴収し、その一部を県に新たな交付金として還元してはどうだろうか。名目は「脱炭素交付金」とすればいい。

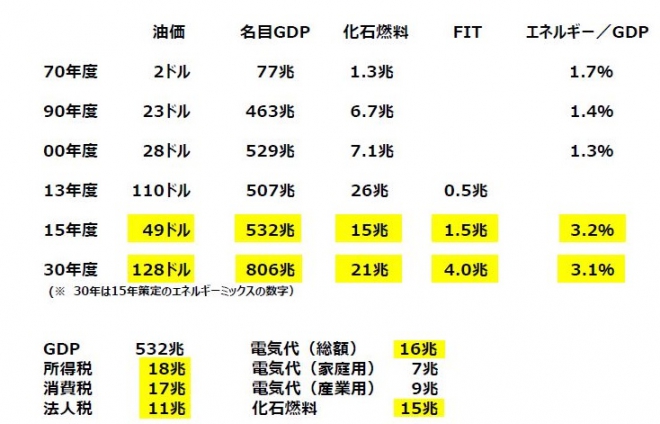

誰でも増税はいやだが、今でも電気代は年間16兆円で、消費税とほぼ同じ逆進的な「課税」だ。原発を運転して莫大な浪費になっているFIT(固定価格買い取り)を廃止すれば、ネットで減税になる可能性もある。

炭素税の問題点は国際競争力の低下だが、これは経済学者の提言のように国際調整することが考えられる。アメリカが法人税率を21%に下げ、世界的に「租税競争」が激化すると思われるが、法人税を下げる財源としては、消費税より炭素税のほうが受け入れやすい。世界的な保護貿易の流れに歯止めをかける上でも、国際的な炭素税は検討に値すると思う。

関連記事

-

最近、自然災害を何でも気候変動のせいにするますます政治家が増えているが、これが一番深刻だ。 国連トップのグテーレス事務総長が述べている(筆者訳): 洪水、干ばつ、熱波、暴風雨、山火事は悪化の一途で、驚くべき頻度で記録を破

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

透明性が高くなったのは原子力規制委員会だけ 昨年(2016年)1月実施した国際原子力機関(IAEA)による総合規制評価サービス(IRRS)で、海外の専門家から褒められたのは組織の透明性と規制基準の迅速な整備の2つだけだ。

-

ジャーナリスト 明林 更奈 風車が与える国防上の脅威 今日本では、全国各地で風力発電のための風車建設が増加している。しかしこれらが、日本の安全保障に影響を及ぼす懸念が浮上しており、防衛省がその対応に苦慮し始めているという

-

ドイツでは、マスクの着用が感染予防のための止むを得ない措置として、各州で厳格に義務付けられていた時期があった。ただ、ドイツ人にとってのマスクは、常に“非正常”の象徴だったらしく、着用義務が解除された途端、ほとんどの人がマ

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 米国の核の傘があてにならないから、日本は核武装すべきだとの意見がある。米国トランプ大統領は、日本は米国の核の傘を当てにして大丈夫だと言いつつ日本の核武装を肯定している。国内でも核武装

-

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

「もんじゅ」以降まったく不透明なまま 2016年12月に原子力に関する関係閣僚会議で、高速原型炉「もんじゅ」の廃止が決定された。それ以来、日本の高速炉開発はきわめて不透明なまま今に至っている。 この関係閣僚会議の決定では

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間