世界のエネルギー事情、ガスの大量供給で変化が進行中 — IEAリポート

■世界のエネルギーの議論をリードするIEAリポート

国際エネルギー機関(IEA)は毎年11月にリポート「ワールドエネルギーアウトルック」(概観)を公表している。その2012年版の「報道向け要約」を紹介し、日本への影響を考える。同リポートは、世界のエネルギーの主なポイントを示し、その議論をリードする。

同リポートでは、3つのポイントを掲げている。

- 世界のエネルギー体制の基盤変化

- エネルギー価格の高止まりによる世界経済への悪影響

- エネルギー体制が持続可能でないことの兆候

「エネルギー体制の基盤変化」で注目すべき動きは、米国とイラクの動向だ。シェールガスの採掘拡大によって、米国が2017年ごろに天然ガスの輸出国へ転換する可能性がある。またイラクの原油供給が拡大する見通しが示された。1991年の湾岸戦争以来、イラクの原油は原則として国際市場に供給されていない。

しかし、その動きは、まだ世界全体のエネルギー価格に影響を与えていない。ガス価格は、欧州で米国比5倍、アジア比8倍になっている。また持続可能性への疑義とは、温室効果ガスの急増、さらに13億人の人々が生存のための最低限のエネルギーを受け取れない現実があることだ。

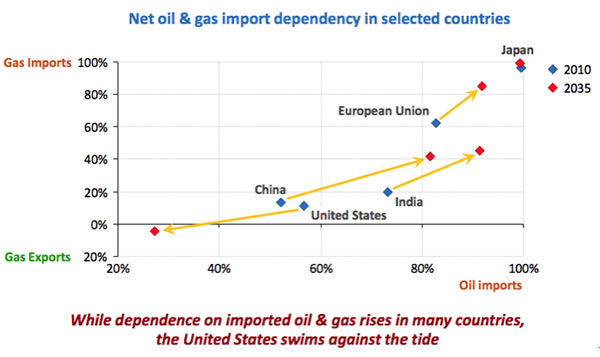

米国が2017年にガス輸入に転換

興味深い情報がある。図1は2010年と35年における原油とガスの輸入量の割合だ。日本はいずれもほぼ全量輸入。中国、EU諸国もその割合を増やす一方で、米国だけは低下し、ガスでは輸出国になる。これはシェールガスの生産増によって、米国でエネルギー源のガスシフトが進む予想があるためだ。

図1 2010年と35年の原油、ガス

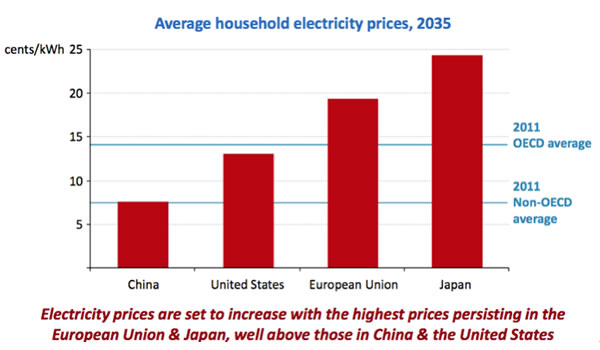

また2035年の家庭用の電力価格の見通しが示されていた。日本は中国の4倍、OECD加盟国平均の8割増になりそうだ。原発の割合など試算の前提条件は示されていないが、日本は将来も他国との比較で電力価格が高いという、家計にも産業にも厳しい状況は変わりないだろう。

図2 2035年の家庭向け電力価格

また同リポートは2035年までの世界の原子力発電量の増加予想を、10年に比べ約58%増とし、昨年発表した70%超の増加から大幅に下方修正した。福島の原発事故を受けて、日本だけでなく独仏などの先進国で、「原子力に期待される役割は縮小している」と指摘した。しかし電力の供給不足に直面しかねない、途上国の原発の建設意欲は変らないという。

米国の外交はエネルギーで変るのか

以下、筆者の私見を述べる。

日本では原発事故があったためか、エネルギー問題で「原発の是非」を中心にした議論が行われている。しかし世界のエネルギー問題の分析では、原発は問題の一部にすぎない。エネルギー問題の解決では、「政策担当者は、エネルギー(Energy)、環境(Environment)と経済(Economy)を調和させる、難しい問題に取り組まなければならない」と指摘している。

そしてシェールガスの供給、イラク産原油の供給というエネルギー価格の下落要因が登場した。無資源国日本にとっては朗報であろう。日本では今後長期にわたって、発電コストが他の方式より安いとされる原発が、政治的に建設できないであろう。

ただし不透明な要素も増す。エネルギーが国産化する米国は、中東などへの政治・軍事的関与を減らす可能性が高い。一方で日本のこの地域におけるエネルギーの依存度は高いままだ。そして日本には、対外的に展開できる軍事力がない。この状況では、日本経済のエネルギーリスクは高まっていくだろう。

日本に生きる私たちは、エネルギーの未来についての期待と不安の双方の要因の双方を直視して、政策や日常生活への反映を重ねなければならない。

(2012年11月26日掲載)

関連記事

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

【記事のポイント】1・現実的な目標値として、中西氏は除染目標を、年5mSvと提案した。2・当初計画でも一人当たり5000万円かかる。コスパが良くない。さらに年1mSvまで下げるとなると、その費用は相当高くなるだけでなく、技術的限界を超える。3・日本政府の示す被ばく線量は、実際よりも高く計測されている。

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」で、出演者の諸葛宗男(もろくず・むねお)元東京大学公共政策大学院特任教授・NPO法人原子力の安全と利用を促進する会理事が作成した資料を公開する。

-

産経新聞7月15日。福島事故の対応計画を練る原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、東京電力福島第1原発事故の廃炉作業で新たな「戦略プラン」で建屋をコンクリートで覆う「石棺」に言及し、地元の反発を招いた。汚染物質の除去をしないため。これを考える必要はないし、地元への丁寧な説明が必要だ。

-

その日深夜、出力調整の試験をやるということは聞いていた。しかし現場にはいなかった。事故は午前1時36分に起こったが、私は電話の連絡を受けて、プリピャチ市の自宅から午前5時には駆けつけ、高い放射線だったが制御室で事故の対策をした。電気関係の復旧作業をした。

-

9月の下北半島訪問では、青森県六ヶ所村にある日本原燃の施設も訪問した。日本原燃は1992年に電力会社の出資で設立された。天然ウランを濃縮して原子力発電用の燃料をつくる。

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

アゴラ研究所、またその運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、9月27日に静岡市で常葉大学と共催で、第3回アゴラ・シンポジウム『災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか』を行った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間