今週のアップデート — エネルギー政策、意思決定の陥穽(2013年6月24日)

今週のアップデート

1)必要な情報が政治家に伝わらない — エネルギー問題、「政治主導」の弊害を振り返る

あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われます。しかしそれは正しいのでしょうか。鳩山政権での25%削減目標を軸に、エネルギー政策での適切な意思決定のあり方を考えた論考です。GEPRの編集者である石井孝明の寄稿です。

2)電気事業は設備を作るほど儲るのか — 総括原価方式の功罪

電力の専門家による電力料金の値決めのやり方「総括原価方式」の解説です。この方式の見直しが検討されています。提携する国際環境経済研究所(IEEI)のサイトからの転載です。

今週のリンク

1)原発、来夏に複数稼働 「第1号」伊方・川内が有力 規制委が新基準

日本経済新聞6月20日記事。原子力規制委員会が、19日に原発の新基準を発表しました。7月8日に新基準は施行される見通しです。それに基づいて、各電力会社が原発の再稼動を申請する見込みです。ただし、同委員会は、福島事故を起こした沸騰水型原子炉(BWR)では、圧力空気を抜くベントシステムの設置を要請。そのためにこの種の原発を持つ、東京、東北電力などの原発の再稼動は遅れると予想されます。

2)福島第一原発事故の放射能による死者はゼロ — 高市発言で始まった原発再稼働をめぐる情報戦

アゴラ研究所の池田信夫所長によるJBPRESSへの6月20日付の寄稿記事です。自民党の高市早苗政調会長が「福島第一原発で事故が起きたが、それによって死亡者が出ている状況ではない。最大限の安全性を確保しながら活用するしかない」との発言を朝日新聞が17日に伝え、マスコミや野党が一斉に反発。高市氏は発言を撤回して謝罪しました。この発言について、高市氏の誤解、そして反発の背景を分析しています。原発再稼動を止めようという人々が、発言に過剰反応していることを指摘しています。

日本経済新聞6月24日記事。現在稼動中の、関西電力大飯原発3、4号について、7月に施行後も当面稼動することが認められる方向です。昨年7月稼動のこれら2つの炉は、13カ月で定期点検が入るため、夏の電力需要の増加時期にも稼動できる見込みです。

読売新聞6月21日記事。福島原発事故後の原子力への批判から、原子力研究の人気が衰えているという指摘です。発電、軍事への利用について、原子力について今後、日本国民がど

のような選択をするにしても、技術基盤の衰退は懸念される問題です。

5)なぜ25%なのか–究極目標及び合理的な各国の分担に関する日本案の検討と発信

東京大学先端科学技術研究センターの山口光秀特任教授による論文。2010年の環境経済・政策学会で発表されました。温暖化問題での鳩山イニシアティブ、また鳩山氏が主張した「25%減」「2度抑制」「80%削減」の主張が、国際社会の中でどのようにつくられたのかを解説しています。今回の寄稿コラム「必要な情報が政治家に伝わらない」の関連論文です。

関連記事

-

先日、COP28の合意文書に関する米ブライトバートの記事をDeepL翻訳して何気なく読みました。 Climate Alarmists Shame COP28 into Overtime Deal to Abandon F

-

ウクライナの戦争を招いたのは、ロシアのガスへの依存を招いたEUの自滅的な脱炭素・反原発政策だったことを糾弾し、欧州は、域内に莫大な埋蔵量があるガスの採掘拡大を急ぐべきだ、とする大合唱が起きている。 「エネルギーマゾヒズム

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表され

-

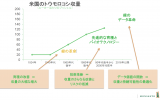

米国農業探訪取材・第3回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 技術導入が農業を成長させた 米国は世界のトウモロコシ、大豆の生産で

-

1月17日付日経朝刊に、日本原子力発電株式会社の東西分社化検討の記事が載っていました。 同社は、日本が原子力発電に乗り出した1950年代に電力各社の出資によって設立されたパイオニア企業で、茨城県東海村と福井県敦賀市に原子力発電所を持っており、他の電力会社に電気を卸しています。

-

スマートグリッドと呼ばれる、情報通信技術と結びついた新しい発送電網の構想が注目されています。東日本大震災と、それに伴う電力不足の中で、需要に応じた送電を、このシステムによって実施しようとしているのです。

-

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行いました。

-

菅政権の下で「2030年CO2を46%減、2050年にCO2ゼロ」という「脱炭素」の目標が発表された。 しかしながら、日本は製造業の国である。製造業は石油、ガス、石炭などを燃やしてエネルギーを得なければ成り立たない。 特

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間