小泉進次郎氏の知らない「カーボンニュートラル」

政府ネットTVより

小泉進次郎環境相が「プラスチックが石油からできていることが意外に知られていない」と話したことが話題になっているが、そのラジオの録音を聞いて驚いた。彼はレジ袋に続いてスプーンやストローを有料化する理由について、こう話しているのだ(Share News Japan)。

なんでじゃあこのプラスチックを、使い捨てを減らそうと思ってるかというと、プラスチックの原料って石油なんですよ! 意外にこれ知られてないんですけど、石油の色もにおいもないじゃないですか。

だからわからないと思うんですけど、石油って化石燃料で、この化石燃料、石炭・石油・天然ガス、これに依存して人間の経済社会活動が営まれる時代を変えよう!というのが、カーボンニュートラルであり、このプラスチックをもし使うのであれば、リサイクルが前提となる、ゴミが出ないサーキュラーエコノミーなんですよね。大量生産・大量消費・大量廃棄からの脱却はまさにそういうことですね。

小泉氏は「カーボンニュートラル」の意味を取り違えている。これはカーボン(炭素)の消費をゼロにするという意味ではない。そんなことは不可能だ。炭素は地球上に大量に存在する元素であり、プラスチックは生活必需品である。

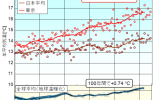

カーボンニュートラルは、大気中へのCO2の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの状態であり、厳密にいうとcarbon dioxide neutralと呼ぶのが正しい。それを減らすのは地球温暖化の原因と考えられているからで、カーボンに害はない。

「プラスチックは分解しない」という錯覚

プラスチックごみは、地球温暖化とは無関係な廃棄物の問題である。「プラスチックは分解しないから捨ててはいけない」と思っている人が多いが、プラスチックの原料は石油だから燃やせばCO2と水に分解する。プラスチックが海で分解しないのは、不法投棄するからだ。バイオプラスチック(生分解性プラスチック)も、ごみになるのは同じである。

だから環境省の進めているレジ袋の有料化やスプーンなどの削減は無意味である。プラごみはすべて生ごみと一緒に燃やせばいいのだ。それはよく燃えるので高温になり、昔はごみ焼却炉がいたむので分別したが、今では日本の焼却炉は800℃以上の熱に耐えるので、分別する必要はない。プラスチックをゴミ焼却炉の助燃剤に使っている自治体もある。

日本のプラスチックごみの半分以上は、燃やしてサーマルリサイクルで熱回収されており、それがもっとも効率的である。プラスチックごみを分別する必要はなく、減らす必要もない。プラごみを燃やすとCO2が出るが、洗浄して加工して再利用するには大きなエネルギー(CO2排出)が必要で、資源の浪費だ。

要するに、地球温暖化とプラスチックごみは、化石燃料でつながっているようにみえるが別の問題なのだ。これをごちゃごちゃにして「大量生産・大量消費・大量廃棄をやめよう」という話もよくあるが、全部燃えるプラスチックは「サーキュラーエコノミー」にふさわしい。

たぶん小泉氏は閣僚になるまでプラスチックが石油からできることを知らず、今でもプラスチックが燃えることを知らないのではないか。ペットボトルを「燃えないごみ」として分別する世代では、それはありがちな勘違いだ。

しかし深刻なのは、これが政府の環境政策の最高責任者の言葉だということである。環境相が政府の最大の課題であるカーボンニュートラルを海洋ごみの問題と混同するようでは、日本の未来は暗い。

こういう問題も、4月2日からのアゴラ経済塾「資本主義は脱炭素化できるか」で考えたい。

関連記事

-

頭の悪い地方紙は、いまだに「原発新増設」がエネ基の争点だと思っているようだが、そんな時代はとっくに終わった。 311の原発事故がまるでなかったかのようである。 【原発推進派を集めて「エネルギー基本計画」議論スタート 「関

-

眞鍋叔郎氏がノーベル物理学賞を受賞した。祝賀ムードの中、すでに様々な意見が出ているが、あまり知られていないものを紹介しよう。 今回のノーベル物理学賞を猛烈に批判しているのはチェコ人の素粒子物理学者ルボシュ・モトルである。

-

福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

途上国の勝利 前回投稿で述べたとおり、COP27で先進国は「緩和作業計画」を重視し、途上国はロス&ダメージ基金の設立を含む資金援助を重視していた。 COP27では全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年ま

-

これを読むと、現状のさまざまな論点に目配りされ、「分析文書」としてはよくできている。ところが最近の行政文書によくあるように、何を実行したいのかが分からない。書き手が意図的にぼやかし、無責任に逃げようとしていることもうかがえる。

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間