原子力により防がれた従来および予測される死亡者数および温室効果ガスの排出量

米国化学会機関誌「Environmental Science and Technology」47号、2013年掲載 (記事、英語では全文公開)

要約:

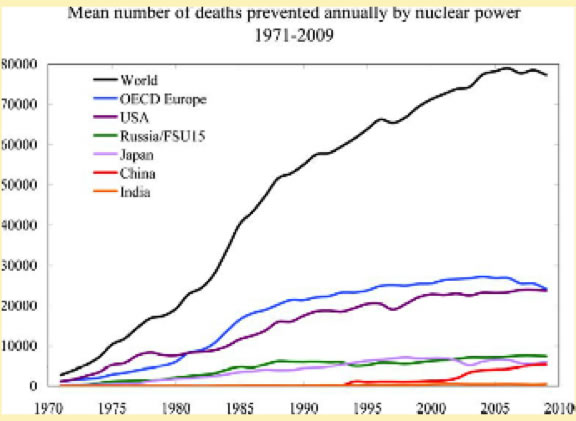

2011年3月の福島第一原子力発電所事故の余波により、今後の世界的エネルギー供給への原子力の貢献はいくぶん不確かなものとなった。原子力は潤沢で低炭素のベースロード電源であるため、世界的な気候変動と大気汚染緩和に大きな貢献をすることができるものだ。過去の生産データを用いた我々の計算では、地球の原子力は平均して、化石燃料燃焼した場合の大気汚染に関連した184万人の死、そして、二酸化炭素換算64ギガトン(GtCO2-eq)の温室効果ガス排出を防止した。福島事故を考慮した世界的な投影データに基づいて、どの化石燃料におきかえられるかにもよるが、今世紀半ばまでに原子力はさらなる化石燃料による平均42万〜104万人の死および80〜240GtCO2-eqの排出を防止することができることがわかった。対照的に我々は、制約のない天然ガス使用の大規模な拡大は気候問題緩和にはならず、原子力の利用拡大よりもはるかに多くの死をもたらすと評価する。

(2013年8月26日掲載)

関連記事

-

1.広域での“最大”と局所的な“最大”とは違う 2012年8月(第一次報告)及び2013年8月(第二次報告)に公表された国の南海トラフ巨大地震の被害想定や、それを受けて行われた各県での被害想定においては、東日本大震災の経験を踏まえ、広域対応を含めた巨大地震に対する対策を検討するために、「発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を想定する」という考え方に基づき、「最大クラス」の被害をもたらす巨大地震の被害想定がなされている。

-

原子力を題材にしたドキュメンタリー映画「パンドラの約束(Pandora’s Promise)」を紹介したい。かつて原子力に対して批判的な立場を取った米英の環境派知識人たちが、賛成に転じた軌跡を追っている。

-

改めて原子力損害賠償制度の目的に立ち返り、被害者の救済を十分に図りつつ原子力事業にまつわるリスクや不確実性を軽減し、事業を継続していくために必要な制度改革の論点について3つのカテゴリーに整理して抽出する。

-

日本が原子力のない未来を夢見ることは容易に理解できる。昨年の福島第一原子力発電所にてメルトダウンの際に、人口密度の高い島国である日本の数千万の住民が緊急避難と狭い国土の汚染を恐れた。しかしながら、今後数十年のうちに段階的に脱原発するという政府の新しいゴールは、経済そして気候への影響という深刻なコストが必要になるだろう。

-

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から5年が経過した。震災と事故の復旧は着々と進み、日本の底力、そして日本の人々の健全さ、優秀さを示した。同時にたくさんの問題も見えた。その一つがデマの拡散だ。

-

2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)

-

9月6日午前3時8分ごろに発生した北海道胆振東部地震は最大震度7を計測し、直接被害のみならず、苫東厚真発電所の緊急停止を契機とした北海道全土の停電を通した二次被害を招くことになり、我が国全土に衝撃を与えた。本稿では東日本

-

筆者は、三陸大津波は、いつかは分からないが必ず来ると思い、ときどき現地に赴いて調べていた。また原子力発電は安全だというが、皆の注意が集まらないところが根本原因となって大事故が起こる可能性が強いと考え、いろいろな原発を見学し議論してきた。正にその通りのことが起こってしまったのが今回の東日本大震災である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間