エネルギー政策の混迷をもたらしている地球温暖化対策(上) — 対策の一つ原子力の検証

(IEEI版)

地球温暖化防止に全く機能しない京都議定書方式

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

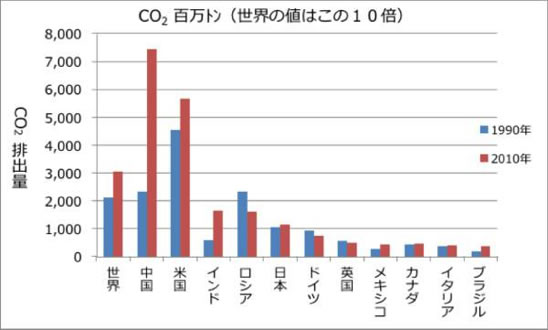

では、各国がその約束量を守れなかった時の罰則まで設けた京都議定書の成果はどうであったのか?エネルギー経済統計データ(以下、エネ研データ、文献 1)から、基準年の1990 年と2010年の世界および各国のCO2 排出量(2010年の値で排出量の多い順に)を比較して図1に示した。世界では2010年の対1990年比で1・43 倍に増加している。これには、CO2 の排出大国の中国での3・15倍、米国の1・35倍などの寄与が大きい。

この2 大国では、中国は途上国として削減義務を課されず、米国は京都議定書から離脱してしまった。一方、6・8% の削減義務を持つ日本でも8・3%の増加になっている。石油危機以降の省エネ努力で、CO2排出削減余地が少ないという事情にある一方、森林のCO2 吸収効果として3・8% の削減率が交渉上認められているので、それを考慮したとしても、このデータでみる限り、国内の措置だけでは約束の目標値を守ることは難しいとみられる。

(エネ研データ(文献1 )、IEAデータを基に作成)

(文献1)日本エネルギー経済研究所編;「EDMC/エネルギー・経済統計要覧2012年版」(省エネルギーセンター)

各国ごとにCO2排出量が違いすぎる

京都議定書の削減義務を課されている国のなかには、これまで世界のCO2排出量への寄与の小さかった途上国は含まれていなかった。しかし図1に見られるように、すでに世界一の排出大国になった中国や、人口の大きいインドなどの新興途上国が応分の削減義務を負わなければ、到底、世界のCO2 排出削減は難しいとされて、ポスト京都議定書の協議では、地球上の全ての国が、削減に協力するとの合意は得られている。

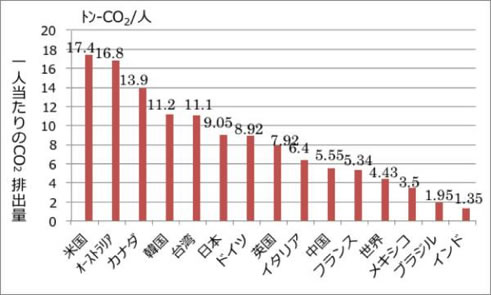

先進諸国と途上国との間の経済的な利害関係が絡んでくる具体的な削減割り当て数値(そもそも数値目標が決められるかどうか不明だが)は未だ決められないでいる。それは、この割り当て数値を決める際の国際的な公平性の指標となる各国の一人当たりの CO2排出量の値が図2に示すように、各国間、特に先進国と途上国の間で余りにも大きな違いがあるからである。例えば、各国が1990年の世界平均値を目標とした場合には、中国でも多少の削減義務が生じるが、フランスを除いて、米国をはじめ先進諸国では、とても実現可能とは考えられない大きな削減が必要になる。

いま、ポスト京都議定書での国際間協議の場では、CO2 排出量が、途上国にとっての経済発展のために必要なお金を引き出すための取引の道具にされているように見える。しかし、このような方法で、世界のCO2 排出量を大幅に低下させることはどだい無理な話で、途上国の省エネでのCO2排出量の削減が、せいぜい経済発展に伴うCO2排出量の増加をキャンセルできるぐらいではなかろうか。CO2排出量の大幅削減には、どうしても、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の利用による創エネ(自然エネルギーから化石燃料代替のエネルギーを生産すること)が必要となるが、現状では、これには大変お金がかかる。先進国が、このお金を途上国の創エネ事業に支出するのであれば、先進国が自国でやる方が効率がよいであろう。このように考えると、これからのポスト京都議定書の国際協議の場では、澤(文献2)が主張するように、これまでとは全く違った新しい考えで対応をしなければならないと考えるべきである。

(文献2)「温暖化交渉:COP18を越えて、日本が取るべきスタンスを考える」(澤昭裕、アゴラ)

現状でCO2 排出削減に最も有効なのは原発なのだが

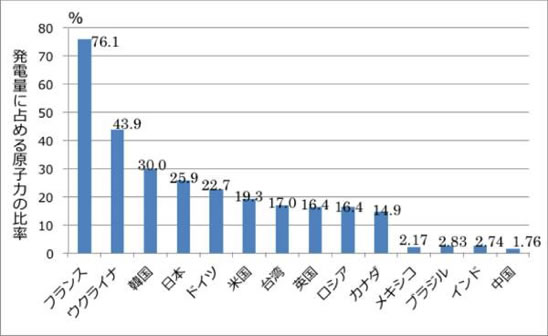

図2に示した各国の一人当たりのCO2 排出量の値に見られるように、先進国のなかで、フランスの値が際立って小さいのが目立つ。これは、図3に示した各国の発電量のなかの原子力の比率の値に見られるように、フランスでの値が76・1%と際立って大きいことに起因している。すなわち、原発電力の生産ではCO2 の排出が無いとされてその排出量が計算されているからである。実際には、原発電力の生産でも化石燃料が消費されるから、原発電力利用での CO2排出削減の有効比率は93% と推定される(原発設備の製造での化石エネルギー消費量を考慮して求めた。文献3)。

それはともかく、現状において、国民の生活と産業の振興に欠かせないエネルギー(ただし、電力)の安定な供給を確保しながら、最も効率よくCO2の排出を削減する方法は原発の利用である。これが地球環境問題でメデイアに洗脳された国民から政権交代のための選挙の票を稼ぐことに成功した民主党が、無謀にも打ち出した鳩山25%のCO2排出削減目標を達成するための2010年のエネルギー基本計画の改訂で、発電量基準での原発の利用比率を当時の値、約25% から50 %まで引き上げようとした理由である。

では、この原発の倍増計画で、どれだけCO2 排出を削減できるのであろうか?エネルギー資源量としての一次エネルギー国内供給のなかの一次エネルギー消費(電力)の比率が1/2で、その電力のなかの原発比率が25%であった(2010年、文献1)から、原発の比率を50% に増加した場合の概算(水力発電の存在を無視した)であるが、 CO2 の排出量は、原発増設前の値の 0・875(= 1 —0・5×0・25)倍、すなわち、CO2排出削減比率は約 12・5%と鳩山25%の半分程度に止まる。しかし、このような計算数値とは無関係に、その翌年に起こった福島原発事故により、このもくろみは露と消えたと言ってよい。

(文献3)「新しいエネルギー政策における安全保障と自給率の限界」(久保田宏、IEEI)

原子力は増やせず、解決策にはならない

ところで、世界の原発の利用拡大で、地球のCO2 の大幅な排出削減が図れるかと言うと、実は、そう簡単ではない。それは、1970年代の比較的早い時期からその利用を開始した先進諸国における原発の発電量が2000年代に入り、その伸びを停止しているからである。理由は、需要の負荷変動に弱いベース電力としての原発電力の電力合計に対する比率が、経済的な利用効率の面から、図3に示したように、ほぼ20% 程度に止まっていると見られるからである。フランスでの特別に大きい値には、EU圏内で電力が融通できる特殊事情がある。

今後、現状で原発比率の小さい新興途上国での原発比率の増加も期待されるが、福島原発事故の影響も予想され、これらの国での原発発電量に多くを期待することは難しくなることも考えられる。世界の現状(2010年)の一次エネルギー消費(原子力)の世界の一次エネルギー消費合計に対する比率は6・1% である。将来の、世界の一次エネルギー供給のなかの電力の比率を約1/2(2010年では39・2 % )、その中の原子力の比率を上記の20%にできたとして、CO2を排出しないとした原発の利用による世界のCO2 排出削減比率は、せいぜい10% 程度に止まるとみてよい。

全三回・残りは10月15日掲載予定

(2013年10月7日掲載)

関連記事

-

2050年にCO2をゼロにすると宣言する自治体が増えている。これが不真面目かつ罪作りであることを前に述べた。 本稿では仮に、日本全体で2050年にCO2をゼロにすると、気温は何度下がり、豪雨は何ミリ減るか計算しよう。 す

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難①) 田中 雄三 トレンドで見る発展途上国のGHG削減 世界銀行の所得分類 GHG排出量に関するレポートは、排出量が多い国に着目したものが一般的ですが、本稿では、国の豊かさとの関

-

シンポジウムの第2セッション「原発ゼロは可能か」で、パネリストとして登場する国際環境経済研究所理事・主席研究員の竹内純子さんの論考です。前者はシンポジウム資料、後者は竹内さんが参加した、温暖化をめぐるワルシャワでの国際会議でのルポです。シンポジウムを視聴、参加する皆さまは、ぜひ参考にしてください。

-

4月8日、マーガレット・サッチャー元首相が亡くなった。それから4月17日の葬儀まで英国の新聞、テレビ、ラジオは彼女の生涯、業績についての報道であふれかえった。評者の立場によって彼女の評価は大きく異なるが、ウィンストン・チャーチルと並ぶ、英国の大宰相であったことは誰も異存のないところだろう。

-

小泉元首相を見学後に脱原発に踏み切らせたことで注目されているフィンランドの高レベル核廃棄物の最終処分地であるONKALO(オンカロ)。

-

エネルギー、原発問題では、批判を怖れ、原子力の活用を主張する意見を述べることを自粛する状況にあります。特に、企業人、公職にある人はなおさらです。その中で、JR東海の葛西敬之会長はこの問題について、冷静な正論を機会あるごとに述べています。その姿勢に敬意を持ちます。今回は、エネルギー関係者のシンポジウムでの講演を記事化。自らが体験した国鉄改革との比較の中でエネルギーと原子力の未来を考えています。

-

【気候変動 climate change】とは、人為的活動等に起因する【地球温暖化 global warming】などの気候の変化であり、関連して発生するハザードの問題解決にあたっては、過去の定量的評価に基づく将来の合理

-

2025年7月2日NHKニュースによると、柏崎市の桜井市長は、柏崎刈羽原子力発電所の7号機の早期の再稼働が難しくなったことを受け、再稼働の条件としている1~5号機の廃炉の方針について、改めて東京電力と協議して小早川社長に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間