核のゴミ、市民はどのように処分方法を決めたのか — フィンランドの経験

小泉元首相を見学後に脱原発に踏み切らせたことで注目されているフィンランドの高レベル核廃棄物の最終処分地であるONKALO(オンカロ)。

原発の使用済核燃料の処分は、各国でその方法が決められず「トイレなきマンション」と形容される。最終処分場として、オンカロは世界初の施設となる。解決策の一例として日本と世界からから大きな注目が集まるこの施設は、フィンランド国内ではどのように受け止められているのか。福一原発事故も同国から見守った在住者の目からお伝えしたい。

写真1 オンカロの工事現場

「オンカロ」とは?

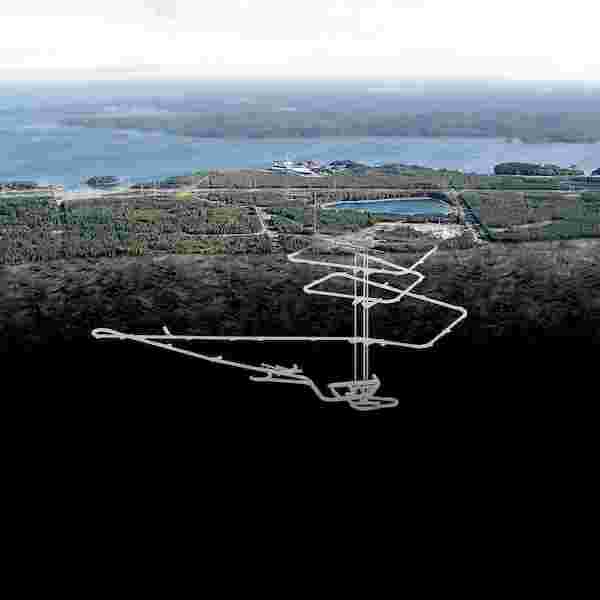

オンカロとは、フィンランド西海岸の離島にあるオルキルオト原発の敷地内にトンネル状に掘られた使用済み核燃料の最終処分場のことだ。これはフィンランド語で「洞窟」を意味する。世界初の施設であり国際的な注目度は高く、デンマークのマイケル・マドセン監督による2011年製作のドキュメンタリー映画『100,000年後の安全』(英語名Into Eternity)でも知られる。

施設の概要について説明しよう。2004年から建設が進められ、22年から稼働、つまり燃料の埋設が始まる。2100年ごろまで埋設を続け、その後は、坑道と入口を閉ざし密閉してしまう予定だ。地層は主に花崗岩で使用済燃料は地下455メートルより下に埋められる。

処分方法は、日本のように核燃料サイクルや燃料再処理を行わず、使用済燃料を直接処分するものだ。

核廃棄物の完全な無害化は、10万年かかると見込まれる。運営会社のポシヴァ社の説明では、掘り戻して未来の人類が触れる可能性はほぼないという。政府や同社は6万年以内には地球に氷河期が訪れ、この地が氷に覆われると予想されるために、地上への影響が及んだり、人間が使用済核燃料に触れたりする可能性は、さらに少なくなるとしている。もちろん、本当に影響がないか、誰も現時点で安全を保証できない。フィンランド政府も同社も、未来の不確実性の存在を認めている。

写真2 ポシヴァ社の工事計画図

割れる世論、現地は受け入れ

この施設が作られることになった経緯は以下の通りである。1996年まではフィンランド国内から発生した使用済核燃料は、ロシアのマヤク処理場に運搬されていた。ところがロシアがフィンランドに対して運搬時の安全性の向上を要求するなどの負担増を求めた。

フィンランドは原子力法を改正し、97年からは国内で発生した使用済燃料は国内で処分することを決定した。そうでなくてもロシアは、歴史上、フィンランドにとってさまざまな脅威であり続けてきた国だ。同国への依存を避けるため、同施設の構想は83年からすでに練られていた

こうした流れの中でSTUK(フィンランド放射線・原子力安全センター)が、処分方法の検討と最適地の選定を開始し、2001年にポシヴァ社が提案したオンカロの建設、運営方法が認可された。フィンランドには、2つの原発がある。オルキルオトとロヴィーサ原子力発電所の事業者は、それぞれTVO社とフォルトゥム社という電力会社だ。ポシヴァ社はこの2社の共同出資により設立された。

処分場の候補地で、オルキオルト原発の所在地でもあるエウラヨキ市議会は、2001年に賛成20、反対7で建設を承認した。それを受けて、同年フィンランド議会ではこの年にオンカロの設置を決定した。建設当時の全国の世論調査の数字は見つけられなかったが、エウラヨキ市では6割の賛成意見が得られたという。

同市議会が計画を承認した理由には、1)ポシヴァ社が住民に処分場の安全性を根気よく説明したこと、2)処分場の完成予定が約20年後と差し迫ってはいなかったこと、3)ポシヴァの本社をエウラヨキに移転するなどして住民に誠意を示したことなどに加え、4)市がポシヴァからの税収で潤い、住民には数十年分の雇用が確保できるという経済効果も大きな判断材料となった。

フィンランドでは原発の継続について、賛成が多数であるものの、「推進」と国論が一つにまとまっているわけではない。2013年10月の調査では、賛成41%、反対26%で中立が33%だった。福島原発事故以降に新設許可が出た北部ピュハヨキへの新設原発に対しては、フィンランド史上初めて反対が過半数を超えた。

意思決定のカギは「プラグマティズム」と「信頼」

筆者の住むトゥースラはエウラヨキから250キロと離れている。そこで、オンカロから車で一時間のところにあるポリ市在住の通訳コーディネーター、セルボ貴子さんにお話をうかがった。

オンカロには6回足を運んだ経験があるセルボさんによると、100か所近くの候補地の中にエウラヨキ市の名が上げられた時、市民は「原発のすぐ近くに最終処分場もあれば便利で合理的」と、自然な流れとして受け止めたという。すでに原発の安全性を理解しており、放射能に対する知識も豊富な地域住民からは合意を得るのは難しくは無かった。それ以外の候補地では「重要な観光資源が台無しになる」などと多くの反対の声が上がった。

セルボさんは「市民の合意が得られた理由は、感情論はさておき、納得いくまで説明を要求し、『ちゃんとやるのならいいじゃない』と納得するという、フィンランド人特有の“プラグマティズム(実用/実利主義)”だと思います」と語る。

それ以外の要因としては、「信頼」がある。フィンランドは、チェルノブイリ原発事故時には情報公開が遅れ、国内は大混乱に陥った。セルボさんによると、当時の失敗を踏まえてSTUKでは、情報公開は分かった時点で順次公開している。この10~20年の努力の結果、市民には「政治家は信じなくてもSTUKは信じろ」とまで言わしめ、回復した信頼はオンカロ建設の実現にもつながった。現地を見たセルボさんは「そう施設が簡単に壊れることは無いでしょう」と話していた。

最終処分場、それでも残る懸念

筆者がオンカロの存在を深く心に刻んだのは、福一原発事故の時だ。連日FUKUSHIMA関連のニュースを追い、周囲のフィンランド人と共に息を飲み、日本から流れる映像に目を見張った。と同時に、フィンランドには世界初の最終処分場を思い出し、周囲のフィンランド人に「いいものを建てているじゃない!」と感嘆の辞を述べたものである。

ところがそれに対する反応は、「ああ、あれのこと?」「でも、まだ調査段階だし」「確かに良い構想だけれど、出来上がったら十万年もの危険を地底に眠らせておくことになるのよ」などと、それほど明るくはなかった。

問題はまだ残る。オンカロの容量は、ロヴィーサの2基分にオルキルオトの4基分と合わせて6基の100年分だけで、北部ピュハヨキに建設される新原子炉からの放射性廃棄物は収容できないと言われている。

また核燃料を埋設した後は、水を含ませると膨らむベントナイトという物質で、オンカロの使用済核燃料を入れる穴、坑道の一部、入口はびっしり封じる予定だ。しかし、同国の地質学者マッティ・サーリニストの、「オンカロはトンネルを蜂の巣状に掘るため地下岩盤が弱くなり、ゆくゆくは放射能が地下水に漏れ出る可能性がある」という指摘があり、気になるところだ。

オンカロは、これまでの氷河期にも耐えたほど強固な岩盤の中に建設されている。しかし次の氷河期での変化を予測し尽くすことは、誰にもできない。オンカロの地形が大きく変わる可能性があり、不安は人々の間にくすぶり続けている。「未来の人類への悪影響が心配だ」と話す市民もいる。

筆者は地質学には詳しくないが、フィンランド在住10年目の感覚で一つだけ言えるのは、決定的な日本との地形・地質の違いである。フィンランド全土のどこでも、切り立った花崗岩が地上に露出し、それらは大人の背丈の2倍も3倍もある。その違いは、小泉元首相に、オンカロと同じものが日本の地形では作れないと確信を持たせただろう。

地盤が硬いだけではなく、この10年間でフィンランド国内で体感できるレベルの地震が起こったのは3回足らず。この体験からしても、この国の岩盤の地下奥底であればリスクはかなり小さくなるだろう。この地理条件が整っていない国では、地中に埋める以外の処分方法を新たに模索する必要があるだろう。

オンカロ稼働開始の2022年まではあと8年。「世界初」の最終処分場と共にフィンランドは前人未到の第一歩を踏み出すことになる。夫の国だというだけで住み着いてしまったが、「老い先見逃せないものが出来つつあるなぁ」と思う事しきりである。

靴家さちこ

ツイッター:@Kutupon

(2014年2月24日掲載)

関連記事

-

テレビ朝日が8月6日に「ビキニ事件63年目の真実~フクシマの未来予想図~」という番組を放送すると予告している。そのキャプションでは、こう書いている。 ネバダ核実験公文書館で衝撃的な機密文書を多数発掘。ロンゲラップ島民たち

-

日本の2020年以降の削減目標の「基準年」はいつになるのか。一般の方にはそれほど関心のない地味な事柄だが、しかし、基準年をいつにするかで目標の見え方は全く異なる。

-

沸騰水型原子炉(BWR)における原子炉の減圧過程に関する重要な物理現象とその解析上の扱いについて、事故調査や安全審査で見落としがあるとして、昨年8月に実証的な確認の必要性を寄稿しました。しかし、その後も実証的な確認は行わ

-

日本政府はグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として送電線の増強をしようとしている。再エネ大量導入で発電ピーク時に余った電力を他の地域に融通して利用しようという方針だ。 政府資料:広域系統長期方針(広域連系系統

-

経産省と国交省が進めていた洋上風力発電をめぐって、いったん決まった公募入札のルールが、1回目の入札結果が発表されてから変更される異例の事態になった。 ゲームが始まってからルールを変えた これは2020年から始まった合計4

-

2011年3月11日に東日本大震災が起こり、福島第一原子力発電所の事故が発生した。この事故により、原子炉内の核分裂生成物である放射性物質が大気中に飛散し、広域汚染がおこった。

-

福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。

-

3・11の福島原子力事故は、日本のみならず世界の原子力市場に多大なる影響を及ぼした。日本では、原子力安全のみならず原子力行政そのものへの信頼が失墜した。原子力に従事してきた専門家として、また政府の一員として、深く反省するとともに、被災者・避難を余儀なくされている方たちに深くお詫び申し上げたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間