チェルノブイリの正しい教訓

(GEPR編集部より)米国の代表的な新聞ニューヨーク・タイムズの5月1日付社説。同紙はリベラル色が強く、またかつて原子力発電について懐疑的な立場だった。しかし、最近は地球温暖化、そして世界的なエネルギー不足、化石燃料による大気汚染の懸念から、原子力を選択肢として考慮すべきという態度を示している。原子力について、米国では各種世論調査で6−7割が利用を肯定している。(翻訳・GEPR編集部)

(原文・「The Right Lessons From Chernobyl」)

(本文)

チェルノブイリの正しい教訓

28年前、旧ソ連邦のウクライナで4号機が放射能を火山のように噴出させて以来、チェルノブイリの名前は原子力の悪夢のような面の同義語となってきた。そのチェルノブイリでは現在、巨大な国際プロジェクトが進行している。高い放射能を帯びた原子炉の残骸を、劣化したコンクリート製の「石棺」ごと、今後100年間以上封じ込める巨大な鋼鉄製シェルターの建設作業だ。

各国エンジニア・作業員の国際チームによる「新安全閉じ込め設備」(参考記事NYタイムズ記事・「日本へのチェルノブイリの教訓」)の建設作業は、すでに予定より10年遅れており、現時点では2017年完成を目指している。石棺の老朽化を考えると、作業は時間との戦いだ。さらにウクライナという国自体の確実な、そして破綻寸前の経済状況も加わり、チェルノブイリは、それ以前のスリーマイル島事故や以後の福島第一原発事故を超える、原子力の危険性と恐怖の象徴であり続けている。

それにもかかわらず、注目すべきは、原子力のクリーンで豊富なエネルギー源としての魅力がこれら民生用原子力施設での事故に負けなかったことだ。ドイツだけは、福島での事故発生後にパニックに屈してしまい、全原発の段階的廃止と風力・太陽光への巨額投資を決めた。その結果として、ドイツは旧型の石炭やガス火力発電所の運転再開を余儀なくされ、少なくとも現時点では、温室効果ガスの排出量が増加している。

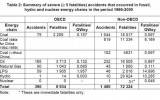

原子力に危険が伴うのは事実だ。しかし過去に起こった原子力事故は、石炭、ガス、石油といった化石燃料の燃焼が地球に与える悪影響に遠く及ばない。これはチェルノブイリですら例外ではない。IPCC(国連・気候変動に関する政府間パネル)の最新の緊急の警告を見れば、二酸化炭素排出量の削減が差し迫った課題であり、また原子力エネルギーが多様なエネルギーの一端を担うべきことには疑いがないだろう。(参考NYタイムズ記事・「気候変動のリスクを警告する報告書 最悪の事態はすでに始まった」)

拡大し続けるエネルギー需要をまかなうため、エネルギー効率の改善や太陽光、風力、潮力といった再生可能エネルギー源の活用への世界規模での取り組みが必要であることも、同じく確実だ。ただし、これらの再生可能エネルギーが化石燃料全体に取って代わる日ははるか先である。それまでは、原子力は大気中の温室効果ガスの増加に寄与しない貴重な発電手段であり続ける。

これとほぼ同じ理由で、独立系機関の気候エネルギーソリューションセンター (旧「地球規模の気候変動に関するピューセンター」)は、政策立案者に対し今週、全米100カ所の原子力発電所の縮小の可能性に目を向けるよう訴えた。アメリカでは過去1年半の間に、原子力発電量の4・2%に相当する合計4社・5基の原子力発電所の早期閉鎖が発表された。そのうち2基はカリフォルニア、残りはフロリダ、ウィスコンシン、バーモントの各州にある。さらに別の電力会社も、経営状態が厳しいイリノイ州の3基の閉鎖を検討している。

閉鎖の理由はさまざまだ。安価な天然ガスや近隣の風力発電所と競合するため赤字経営に陥った例もあれば、発電所の寿命延長のための蒸気発生器の交換工事や、福島第一原発事故後の新基準に則した米国の安全設備の更新が、かろうじて維持してきた発電所の採算性を圧迫したケースもある。

理由がなんであろうと、こういった厳しい事態を放置すれば、アメリカが2020年までに二酸化炭素排出量を05年比で17%削減するとの目標を達成するのは、さらに難しい状況になるだろう。同センターによれば、1990年以来、原子力は一貫して全米電力需要の約5分の1を賄ってきたが、これは炭素ゼロ発電全体の60%に相当する。

エネルギー問題で、ここで、さらに世界全体としても掲げるべき言葉は「分別(prudence)」だ。原子力施設全体の設計、保守、運用にかかわる分別。また、地球が温暖化しつつあるなかで、政策立案者が不安にかられ重要なクリーン・エネルギー源を閉鎖したりしない分別もあるだろう。チェルノブイリを覆う巨大なシールドのように、将来にわたり原子力を使い続けることへの理由のない不安も葬り去るべきだ。

(2014年6月2日掲載)

関連記事

-

都知事選では、原発を争点にすべきではないとの批判がある。まさにそうだ。都知事がエネルギー政策全体に責任を持てないし、立地自治体の首長でもないから、電力会社との安全協定上の意見も言えない。東電の株主だと言っても、原発は他の電力会社もやっている。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「福島の漁業をどう復興するか」です。 福島沖の漁業は今も再開できません。これが復興の障害になるとともに、福島第一原発の「処理水」が流せない原因になっています

-

九州電力は川内原子力発電所1号機(鹿児島県薩摩川内市、出力89万kW)で8月中旬の再稼動を目指し、準備作業を進めている。2013年に施行された原子力規制の新規制基準に適合し、再稼働をする原発は全国で初となるため、社会的な注目を集めている。

-

2015年5月19日、政策研究大学院大学において、国際シンポジウムが開催された。パネリストは世界10カ国以上から集まった原子力プラント技術者や学識者、放射線医学者など、すべて女性だった。

-

3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。

-

次に、司会者から大人が放射線のリスクを理解すると子どもへのリスクがないがしろになるのが心配であるとの説明があり、子どものリスクをどう考えれば良いのかを白血病や小児がんを専門とする小児科医の浦島医師のビデオメッセージの用意があることを示した。

-

新聞は「不偏不党、中立公正」を掲げていたが、原子力報道を見ると、すっかり変わった。朝日、毎日は反対、読売、産経は推進姿勢が固定した。

-

1. はじめに 原子力発電で使用した原子燃料の再処理によって分離される高レベル廃棄物(いわゆる「核のゴミ」)を地中深くに埋設処分するために、処分場の候補地となりうるか否かを調査する「文献調査」が北海道の寿都町、神恵内村、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間