敦賀発電所、活断層判定の再考を — 原子力規制委員会へ公開討論申し入れ

一般社団法人「原子力の安全と利用を促進する会」は、日本原子力発電の敦賀発電所の敷地内断層(2号炉原子炉建屋直下を通るD-1破砕帯)に関して、促進会の中に専門家による「地震:津波分科会」を設けて検討を重ね、原子力規制委員会の判断「D−1破砕帯は、耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」であると考える」は見直す必要がある」との結論に至った。(報告書)

これを受けて、促進会は6月9日に規制委員会へ公開討論の申し入れを行った(申入書)。これは、規制委員会と敵対するものではなく、規制委員会と民間有識者が科学的・技術的見地から討論を行うことで、民間の立場から規制委員会の審議方法の改善等に寄与できることを望んでいるものである。

1・「地震・津波分科会」の検討結果

耐震設計上考慮する活断層とは、「13~12万年前以降の活動が否定できないもの」と定義されている。敦賀発電所の評価では、敷地内にある断層の活動時期の認定が最大の焦点となっている。規制委員会が2013(平成25年)5月25日に了承した報告書にはいくつかの論点が示されている。

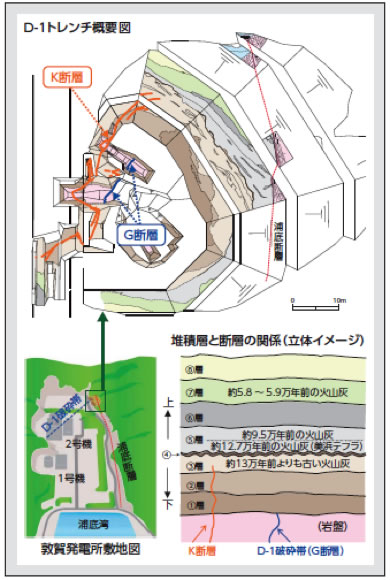

最大の争点は(下)図の「堆積層と断層の関係(立体イメージ)」に示されている⑤層下部の層の堆積時期である。この層が13~12万年前の地層であることが言えれば、D-1破砕帯(G断層)はもちろんのこと、D-1破砕帯と一連のものであると指摘されているK断層も13~12万年前以降は活動していないことが明らかとなるからである。報告書作成時点での両者の言い分は以下の通りである。

(図の説明)

地表から地面を開削して、破砕帯と上載地層との関係を調べる比較的大規模な調査をトレンチ調査と呼ぶ。

上図は調査のために開削したトレンチの平面(概要)図であり、下図は、開削した断面に現れる堆積層と断層の関係を示す立体イメージ図である。

日本原電:⑤層下部はその中に含まれている火山灰の年代等から判断して約12万年前の地層。更に追加調査を実施中で近々報告予定。

原子力規制委員会有識者会合:⑤層下部の火山灰に含まれる鉱物の量がごく微量であることなどを理由に、約12万年前の地層と特定するのは困難。

日本原電は規制委員会の報告書の後も調査を継続しており、追加ボーリングや花粉分析、濃集処理、既存文献データの追加調査等を実施してデータを拡充し、その結果を14年7月11日に提出した。この追加報告書には規制委員会の判断を覆す多くの証拠が採択されている。

「地震・津波分科会」は追加調査結果も踏まえて、「地震・津波分科会」は「⑤層下部を12・7万年前の火山灰を含む堆積物であるとする日本原電の主張は首肯でき」との判断に達した。さらに、有識者会合の意見は主観的な感想のみで具体的な根拠に基づく反論ではないとしている。これらに基づき、「地震・津波分科会」として以下の結論をまとめた。

■D−1破砕帯は、12~13万年前以降の活動が認められず、「将来活動する可能性のある断層等」には該当しないと判断する。

■規制委員会の判断(D−1破砕帯は、耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」であると考える)は見直す必要がある。

2・促進会「地震・津波分科会」からの提言

「地震・津波分科会」は、規制委員会が審議方法を改善して国民の信頼を得、権威を高めることができるように、以下の提言を行っている。

2014年5月に了承した報告書には「今後新たな知見が得られた場合には、必要があればこれを見直すこともあり得る」と明記しているにもかかわらず、日本原電が14年7月に提出した追加報告書は半年間も放置されていた。規制委員会は、この追加報告書も含めて、より広範で客観的な事実に基づく科学的・技術的な評価を早急に行うべきである。

その際には、過度に自説に拘泥する研究者等の見解が合理的な判断の支障とならぬよう適切な措置がなされるべきである。

不確定性を含む自然事象に対しては、これまでに得られた知識等に立脚した設計から運用に至る工学的な安全性確保策を十分に施すことにより当該リスクが実用的に無視できる水準以下に保たれるよう、所要の対応を適切に行うべきである。

3.なぜ提言を行ったのか

促進会は、「原子力の混迷」の現状を憂い、福島第一原発事故の反省を踏まえて「原子力の正常化」を早期に実現するという志を同じくする人々が結集して、13年11月に設立した。

規制委員会は、その行動原則に、科学的・技術的な見地から独立して意思決定を行い、形式主義を排し現場を重視する姿勢を貫き、国内外の多様な意見に耳を傾ける等の崇高な理念を列挙している。しかしながら、規制委員会内に設けた日本原電敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合の審議過程をみると、この理念と大きくかけ離れていると云わざるを得ない。

その例を以下にいくつか示す。

1・有識者会合による審査の公平性・適切性が欠如している。過去の審査に関わった専門家の排除などを行っている。

また地質学にはさまざま分野があるが、この会合は地形から地質の変化を分析する変動地形学者が3人、岩石を分析する地質学者が1人からなる。日本原電は堆積物からの年代推定で決定に反論をしたが、変動地形学に片寄った会合メンバーの構成ゆえに、それに適切に答えることができなかった。

2・科学的・技術的な議論の欠如がある。議論が核心に触れると「・・・可能性がある」、「・・・は否定できない」などの一般論で議論を一方的に打ち切って次の話題に移り、論点を明確にしないまま議論を終了していた。

3・事業者(被規制者)との真摯な議論の欠如があった。日本原電は評価会合の議論には2回しか参加が認められず、しかも日本原電の追加調査結果を待たずに「D-1破砕帯は活断層である」と結論づけた。

こうした事態は、原子力施設の安全性を公正かつ科学的・合理的に評価する観点から憂慮すべきことであり、原子力行政が国民の信頼を得るためには決して看過できるものではない。

この事態を正すべく、促進会では、地質や耐震の専門家6名による「地震・津波分科会」を設置し、第三者(中立)の立場から、敦賀発電所敷地内断層問題を例に有識者会合の審議の科学的妥当性について検討した。

現地調査を含み7回に及ぶ分科会での議論を踏まえて、有識者会合の審議における問題点を抽出し、それを改善するための提言をまとめた。

この提言、また公開討論の要請を受け止めて、規制委員会が国民から信頼を得て真に権威ある組織となることに貢献していきたいと考えている。

(2014年6月16日掲載)

関連記事

-

12月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

-

米国の核不拡散エリート集団 米国には、カーター政権以来伝統的にPuの民生利用や再処理に強く反対する核不拡散論者たちがいて、一種の「核不拡散エリート集団」を形成している。彼らの多くは民主党政権で安全保障関連の役職を経験した

-

日本政府は昨年4月にエネルギー基本計画を策定し、今年の7月に長期エネルギー需給見通しが策定された。原子力は重要なベースロード電源との位置付けであるが、原発依存度は可能な限り削減するとし、20%~22%とされている。核燃料サイクルについては、これまで通り核燃料サイクル政策の推進が挙げられており、六ケ所再処理工場の竣工、MOX燃料加工工場の建設、アメリカおよびフランス等との国際協力を進めながら高速炉等の研究開発に取り組むことが記載されている。

-

エネルギーは、国、都市、そして私たちの生活と社会の形を決めていく重要な要素です。さらに国の安全保障にも関わります。日本の皆さんは第二次世界大戦のきっかけが、アメリカと連合国による石油の禁輸がきっかけであったことを思い出すでしょう。

-

原発における多層構造の請負体制は日本独自のものであるが、原発導入が始まって以来続けられているには、それなりの理由がある。この体制は、電力会社、原子炉メーカー、工事会社、下請企業、作業者、さらには地元経済界にとって、それぞれ都合が良く、また居心地の良いものであったため、この体制は関係者に強く支持されてきた。

-

日本原子力発電の敦賀原発2号機の下に、原子力規制委員会は「活断層がある」との判断を昨年5月に下した。日本原電は活断層を否定する資料を提出し、反論を重ねた。規制委は今年6月21日に追加調査会合を開いたが、原電の主張を真摯に受け止めず、議論を打ち切ろうとしている。

-

日本経済新聞12月5日記事。東電の支援の方向が少しずつ固まっている。他者の支援、国の負担の増加、電力料金への上乗せが検討されている。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは幼稚化するエネルギー論争」です。 経団連がエネルギー問題で国民的な議論を呼びかけましたが、論争には感情論が多く、むしろレベルは劣化していています。この背景

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間