今週のアップデート — 「節電の夏」を考える(2014年7月22日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

1) 「夏の電力は足りている」論の誤り【2014年電力危機】

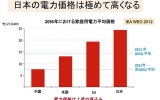

東日本大震災と福島原発事故により、原発の停止などによるエネルギー政策の混乱が続いています。そして事故から4度目の夏になりました。今年も電力が不足する可能性があり、西日本を中心にして節電の必要性が出ています。毎年発生する「電力足りている論」の誤りを指摘した上で、ここ数年の節電経験から教訓を抽出します。

2) 無駄の「気づき」を継続させる 中上英俊氏【2014年電力危機】

エネルギーコンサルタントとして活躍し、民間における省エネ研究の第一人者である住環境計画研究所会長の中上英俊氏に、電力使用の現状の分析と今後の予想を聞きました。

電力危機では、供給不安、電力料金の高騰など、さまざまな問題が同時に起こっています。日本鋳造業協会に、電力多消費産業である鋳造業の現状を聞きました。

4) 映像「電力情報イノベーション~池田元英エナリス社長に聞く」

2014年7月3日放送。言論アリーナ。エネルギーの「見える化」のため、情報をさまざまな形で提供するユニークな企業エナリス。ディマンドリスポンス(必要なエネルギーの即時提供)、スマートグリッドが整備される中で注目されています。昨年10月には東証マザーズにも上場を果たしました。池田元英社長が出演。電力自由化をにらみ、企業の紹介に加え、どのように日本のエネルギー事情を変えたいのか。抱負を聞きました。

今週のリンク

ロイター通信7月16日記事。原子力規制委員会が、九州電力川内原発について、13年に施行された原発の新安全基準について、基準に適合していると判定しました。ロイター通信の記事が網羅的であったために紹介します。指摘されているように、地元同意と政府の決断という法律にない課題を、再稼動までに九州電力は乗り越えなければなりません。今回のコラムで集めた、電力不足問題とも関係します。

毎日新聞7月16日記事。原子力規制委員会の田中俊一委員長が会見を行いました。この発言が問題視されています。原子力科学者である田中氏は「絶対安全はない」という趣旨の発言を就任当初からしています。ある出来事を行うとき、リスクを分析し、受け入れ、その対応をした上で、利益を得るべきという事実を私たちは受け入れるべきでしょう。原子力の利用においても。

東京大学岩船由美子研究室ホームページ。現在は更新を停止中。2011年の節電の結果、そして家庭と会社での節電の方法について紹介しています。電力不足の夏に、参考となるでしょう。

首相官邸ホームページ。東日本大震災以来、4年間の政府の電力需給対策の資料がまとまって掲載されています。今年の夏は2011年の関東、東北が直面して以来の電力不足の危険があるのに、具体的な対策は行われない見込みです。大規模な停電が懸念されます。

日本経済新聞7月21日記事。連続赤字の中で、各電力会社の資金調達が危険になりつつあることを紹介しています。そして国の方針が定まらない問題も指摘しています。

関連記事

-

原子力規制委員会が安全の認定を厳しくしている。もし仮に活断層が存在し、それによって原発の運用上危険があるならば、いくつかの原子炉の廃炉は検討することになるだろう。しかし敦賀2号機については、運営事業者の日本原電は活断層ではないと主張している。本当に科学的に妥当なのか、慎重に審査すべきではないだろうか。また今の政治状況では難しいかもしれないが、これを機会に古い原発を新しいものにするリプレイスを考えてもよいだろう。安全で効率の高い運用のためだ。

-

ドイツでは先月ついにガソリン車のシェアを抜く 欧州においては官民一体でのEVシフトは急激に進んでいる。先月2021年11月のドイツのEV(純電気自動車:BEV、プラグインハイブリッド車:PHEV)のシェアは34%を超えて

-

冒頭に、ちょっと面白い写真を紹介しよう。ご覧のように、トウモロコシがジェット機になって飛んでいる図だ。 要するに、トウモロコシからジェット燃料を作って飛行機を飛ばす構想を描いている。ここには”Jet Fuel

-

日本の原子力規制委員会(NRA)は、アメリカの原子力規制委員会(NRC)と同じ名前を使っています。残念ながら、その中身は大きく違います。

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ

-

痛ましい事故が発生しました。 風力発電のブレード落下で死亡事故:原発報道とのあまりの違いに疑問の声 2日午前10時15分ごろ、秋田市の新屋海浜公園近くで、風力発電のプロペラ(ブレード)が落下し、男性が頭を負傷して倒れてい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間