欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感(5)政策転換はあるか?

(IEEI版)

「(1)再エネ振興策の見直し」

「(2)競争力への懸念」

「(3)気候変動政策」

「(4)ウクライナ危機の衝撃」

欧州エネルギー安全保障戦略

本年5月末に欧州委員会が発表した欧州エネルギー安全保障戦略案の主要なポイントは以下のとおりである。

■インフラ(特にネットワーク)の整備を含む域内エネルギー市場の整備

■ガス供給源とルートの多角化

■緊急時対応メカニズムの強化

■自国エネルギー生産の増加

■対外エネルギー政策のワンボイス化

■技術開発の促進

■省エネの促進

この中で注目される点をピックアップしたい。

域内エネルギー市場整備のためのインフラ整備

第1に域内エネルギー市場の整備のためのインフラである。「記事(3)」でバルト三国、東欧、フィンランドなどにおいてロシアへの天然ガス依存度が極めて高いことを紹介した。その大きな理由はこれら諸国のガス供給ルートがロシアからのパイプラインに限定され、他の西欧諸国と接続していないことによる。欧州委員会は域内エネルギー市場整備のための33の重要プロジェクトを特定しており、そのうち27がガス関連である。これによりバルト三国、東欧、更に南西欧州(他の欧州諸国から孤立したポルトガル・スペイン)との接続を強化しようとしている。

補強が必要であるとはいえ、国境を越えるエネルギーインフラの存在は、各国がお互いの強さ、弱さを補うことを可能にし、欧州の大きな強みであり、これこそEUワイドの対応が最も必要な分野だろう。

日本と近隣諸国のことを考えると羨ましく思える。脱原発、再生可能エネルギー推進を標榜したドイツは、必要に応じ、フランスやチェコから「原発で汚染された」電力を輸入し、オランダやベルギーのグリッドに風力発電で余った電力を流し込んでいる。欧州という大きな池の中でのドイツの位置づけを考えずにドイツの脱原発を日本のモデルとして礼賛することはまったく無意味である。

ガス供給源とルートの多角化

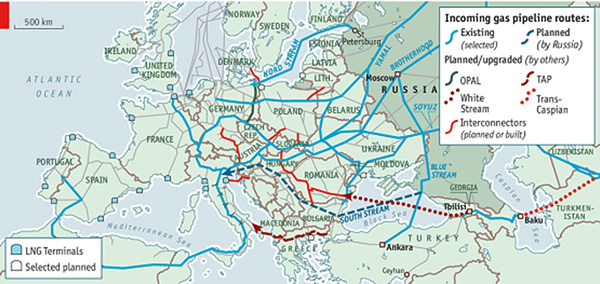

第2にガス供給源とルートの多角化である。現在、EUへのガス供給源はロシア、ノルウェー、北アフリカであるが、これに加え、米国からのシェールガス輸入を含むLNG輸入拡大、更にカスピ海地域や地中海地域のガスパイプラインの拡大を目指すとしている。

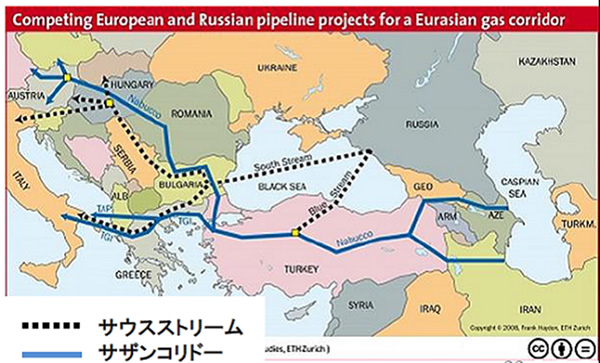

特にガスパイプラインルートの多様化についてはロシアとの間にせめぎあいがある。ロシアはウクライナを経由しないEUへのガス供給ルートを確保すべく、ドイツとの間でノルドストリームを作ったが、トルコ、ブルガリアを経由するサウスストリーム計画を進めている。

しかしパイプラインに対するガスプロムの独占的地位がEUの競争法規に抵触することに加え、ロシア依存を維持することにもなるため、欧州委員会はアゼルバイジャンからのガス供給のためのサザン・コリドー(南回廊)計画を推進しようとしている。今回の戦略案ではアゼルバイジャンに加え、トルクメニスタン、イラク、制裁が解除されることを想定してイランも供給ソースに加えているところが注目される。最近、両方の計画が通過ルートとして想定しているブルガリアは欧州委員会、米国からの批判を受けてサウスストリームの工事を中断したが、ブルガリアの中に親露派、親EU派がおり、先行きは不透明だ。

他方、6月末にクリミア編入後、初の西欧諸国への公式訪問先となるオーストリアで、プーチン大統領はフィッシャー墺大統領との間でサウスストリームをオーストリアまで伸ばすと契約に署名した。西欧諸国の中でも親露的なオーストリアでロシア依存低下に向けた動きをかく乱した形であり、早速、米国大使館が不快感を表明している。

自国エネルギー源の開発

第3に自国エネルギー源の開発である。再生可能エネルギーについては「ノーリグレットオプションであるが、そのコストと域内市場へのインパクトが懸念材料であった。再生可能エネルギーの大規模な導入のためにはよりスマートなグリッドとエネルギー貯蔵の新たな解決策が必要である。地域レベルでのキャパシティメカニズムも必要かもしれない。環境保全とエネルギーに関する新たな国家補助ガイドラインは、各国の2020年の再生可能エネルギー目標の達成をより費用対効果の高いものとすることに役立つ」と書かれている。

他方、戦略案には「この20年間,EU域内の自国エネルギーは、再エネの増加にもかかわらず急激に減少した(2001年~2012年の間では15%減)。しかしながら中期的には、さらなる再生可能エネルギーの開発や、原子力、持続的な化石燃料の生産によりその流れを減速可能である」とも書いており、再生可能エネルギー一辺倒ではないことも注目される。在来型の域内石油・ガス資源の最大限の開発に加え、シェールガスについても「パブリックアクセプタンスと環境問題を解決できれば、在来型のガス生産の減少を補うことができる」とされている。

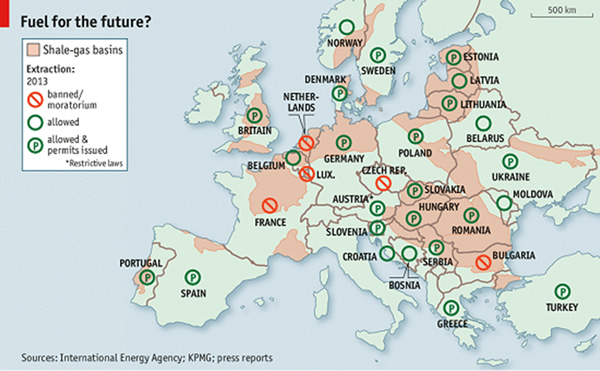

米国ではシェールガス革命でエネルギー供給構造が大きく変わったが、欧州にもシェールガス資源は存在する。ただしシェールガス開発に対するポジションは国によって異なり、ポーランド、英国のように国内シェールガス資源開発に積極的な国もあれば、フランス、ブルガリアのように環境問題を理由にシェールガス開発を禁止している国もある。フランスはそもそも電力部門における原子力のシェアが8割近くと高いため、少なくとも電力部門での天然ガスニーズのためにシェールガスを開発する喫緊の必要性はないが、ブルガリアのようにロシアへのガス依存の高い国でシェールガス開発を禁止している理由はよくわからない。ロシアが裏で反対運動を操っているといううがった見方もある。

ウクライナ危機が欧州におけるシェールガス開発の議論に追い風になることは間違いないだろう。ただ、米国と異なり、欧州でのシェールガス開発がゲームチェンジャーになる可能性は低そうだ。米国ではシェールガスの探鉱データ、採掘技術が蓄積していることに加え、地下資源は土地所有者に帰属するため、開発インセンティブが強い。これに対して欧州ではシェールガスの探鉱データ、技術の蓄積が浅く、地下資源が国に帰属することに加え、人口密度が高く、開発に対する環境面からの抵抗も強いからだ。

同じ化石燃料でも石炭については扱いが違う。戦略案では「石炭は,40%を域外に依存しているものの、その世界マーケットはよく機能し・多角化され、安定的な輸入ベースができている。石炭、褐炭のCO2排出量を考慮すれば、EUにおける石炭・褐炭の長期的な将来性はCCS技術の活用によってのみ約束される」と書かれている。ただしこの表現は「石炭はエネルギー安全保障の同義語」と主張するポーランドから反発が来ることも予想される。

原子力については再生可能エネルギー、持続的な化石燃料生産と並び、「EUのエネルギー自給低下の歯止めになりうる」との位置づけがなされているが、「自国エネルギー生産の拡大」というコンテクストでは、それ以上の言及はない。

他方、「海外からの供給多様化と関連インフラ」に関する章における「ウラニウム及び核燃料」の中に「原子力発電所からの電力はCO2を排出せず、信頼できるベースロード電力供給を構成し、エネルギー供給に重要な役割を果たす。発電コストに占める核燃料の割合はガスや石炭火力に比してわずか。ウラニウムは核燃料コストに占めるウラニウムの割合はわずかであり、世界のウラニウム供給市場は安定的で多様化されている」との、よりポジティブな記述がある。欧州委員会の意図を忖度すれば、「自国エネルギー生産の拡大」の中で原子力についてポジティブな記述をすると、ドイツ、オーストリア、アイルランド、デンマークのような反原発国の反発を招くと考え、「海外からの供給多様化と関連インフラ」の中で記述したのではないか。

省エネルギー

エネルギーコストの上昇、国際競争力への懸念、ウクライナ問題と難題が山積する中で、プライオリティをあげると思われるのが省エネである。ロシア依存を下げるために石炭を使ったのでは温室効果ガスが増大するし、原子力はリードタイムがかかる。さらに再生可能エネルギーの一層の拡大はエネルギーコストとのバランスが難しくなる。

その意味で省エネはエネルギーセキュリティ、エネルギーコスト削減、温室効果ガス削減のいずれにも有効なオプションであり、予定を前倒しして省エネ指令を改訂する可能性もある。ただ、2006年パッケージの20%省エネ目標を達成するための省エネ指令策定は加盟国の抵抗にあって非常に難航した。今回、省エネという方向性については各国の支持が得られるとしても、各国の政策の裁量に大きく踏み込むような指令案(例えば省エネ国別目標など)ができるかどうかは疑問である。

欧州エネルギー環境政策はどこへ行くのか?

6月26-27日に開催された首脳レベルの欧州理事会では、バローゾ委員長の後任人事やウクライナ、グルジア、モルドバとの連合協定が大きなイシューであったが、2030年パッケージ案と欧州エネルギー安全保障戦略案についても議論が行われ、本年10月までに新たなパッケージとエネルギー安全保障確保のための施策を最終決定することを申し合わせた。

2030年パッケージ案や、エネルギー安全保障戦略案に対する再生可能エネルギー団体、環境NGOの評価は総じて厳しい。彼らから見れば、国別再生可能エネルギー目標が脱落したのは大きな後退であることに加え、さらにウクライナ危機は再生可能エネルギーと省エネにもっとドライブをかける好機であるにもかかわらず、シェールガスを含む域内化石燃料開発に力点を置いている(かに見える)戦略案は噴飯ものなのだろう。

しかし、これまで書いてきたように、温暖化対策に偏重した2020年パッケージ、その後の経済危機とエネルギーコスト上昇、国際競争力への懸念、更にウクライナ危機によるエネルギー安全保障アジェンダの急浮上など、ここ数年の欧州のエネルギー環境政策をめぐる状況、プライオリティの重心も大きく変わってきている。そうした中で、2030年のパッケージ案も、今回のエネルギー安全保障戦略案も、複数の、ともすれば相反する要請を満たすべく、欧州委員会が大変な苦労をして作ったのだろうと私には思われる。

その時々の情勢に応じてエネルギー環境政策のプライオリティが変わることに加え、各国の国情の違いも大きい。温暖化問題をめぐる西欧諸国と東欧諸国の対立、ウクライナ問題をめぐるロシア依存への考え方、石炭資源に対する考え方の温度差はその事例だ。さらにEUワイドの対応が必要な部分、各国の選択に委ねられる部分の線引きも難しい。ユーロ危機に端を発する「EUなるもの」への一般国民の信頼の低下、反EU政党の台頭は、ブラッセル発のエネルギー環境政策へのハードルを上げることになろう。

今年秋、バローゾ委員長、ファンロンパイ議長を初めとして欧州委員会の顔ぶれが一斉に変わる。そうした中でEUとして種々の政策課題のどこにプライオリティをおくのか、その中でエネルギー・環境政策はどこに向かうのか、非常に興味のあるところである。欧州に根強い環境意識を考えれば、温暖化アジェンダが大きく後退することは有り得ないだろう。

ただし従来のような「グリーン政策はグリーン雇用を生む」といったスローガン先行の施策ではなく、エネルギー安全保障、エネルギーコストとのバランスを取っていこうという傾向が強まることと思われる。

翻って我が国のエネルギー政策もエネルギーコストの上昇、エネルギーセキュリティ上の懸念、増大する温室効果ガス等のジレンマに悩んでいる。かつてEUの気候変動当局と話をすると「世界はEUを見習え」的な態度には正直、辟易したものであったが、その後、種々の難題に直面し、政策目標間のジレンマに悩んでいるEUのエネルギー当局とは、従前に比して共通の土台に立って話せるようになってきたのかもしれない。

(2014年9月1日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。

-

2016年1月13日放送。出演は岩瀬昇氏(エネルギーアナリスト)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会は石井孝明氏(ジャーナリスト)。1バレル30ドル割れの原油価格の下落が続く一方で、中東情勢の不透明感が増している。2016年の原油価格はどうなるのかを考えました。

-

引き続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:「ESGに取り組まないと資金調達ができない」はフェイクだと米下院が暴露) 今回は少しだけ心温まるお話をご紹

-

英国は6月23日に実施した国民投票で欧州連合(EU)離脱を決めた。エネルギー政策、産業の影響について考えたい

-

知人で在野の研究者である阿藤大氏の論文が、あれこれ紆余曲折の末、遂に公表された。 紆余曲折と言うのは、論文が学術誌に掲載されるまでに、拒否されたり変な言いがかりを付けられたりで、ずいぶん時間がかかったからだ。これは彼に限

-

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を

-

アゴラ研究所の運営するGEPRはサイトを更新しました。

-

公開質問状の背景 先週末の朝、私のところに標記の文書(小泉 進次郎氏への公開質問状)が舞い込んできた。発信者は、自民党自民党総合エネルギー戦略調査会会長代理で衆議院議員の山本 拓氏である。曰く、小泉環境大臣は9月17日、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間