今週のアップデート - 福島の健康、本当の問題は?(2014年9月1日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

相馬中央病院の内科医で、公衆衛生学の専門家でもある、越智小枝先生に寄稿いただきました。避難の長期化による健康の悪化、そして甲状腺検査での地元の動揺など、多くの問題が福島の医療にあるようです。しかも関わる人の多くは善意で向き合っている状況。「地獄への道は善意に舗装されている」という難しい姿が示されています。

2) 原電敦賀2号機の破砕帯問題、科学技術的な審議を尽くし検証せよ

日本原電の敦賀2号機の下の破砕帯が活断層であるか。この議論が延々と続いています。北海道大学大学院の奈良林直教授が現状を解説。原電が提出する新しい資料に基づき、審議をしない現状はおかしいと指摘しています。

3) 蟷螂の斧–河野太郎議員の電力システム改革論への疑問・その1

原子力、電力業界批判で知られ、自民党本流のエネルギー政策に疑問を示し続ける、同党の河野太郎衆議院議員。国際環境経済研究所所長の澤昭裕氏が、河野氏の見識に敬意を示しつつも、その主張への疑問を3回に分けて述べます。

4)欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感(5)政策転換はあるか?

日本貿易振興機構ロンドン事務所長の有馬純氏の解説、全5回の最終回です。5月発表のEUのエネルギー安全保障包括戦略案の解説です。温暖化・環境重視から経済とバランスの取れた現実主義的な姿へ、EUの態度も変化しているようです。

今週のリンク

駐日欧州連合代表部。5月28日公表。今回のコラム4)で公表されたEUのエネルギー安全保障包括戦略案のプレスリリースです。現在、この案に基づいて、各国のエネルギー政策が検討されています。(英文本文)

NHK8月28日報道。原子力規制委員会が、同委が活断層であると認定した日本原電敦賀2号機の断層の追加審査をしています。「原電の反論に根拠が乏しい」としています。原電は、さらなる調査を求める構えです。(日本原電8月28日付プレスリリース「敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 第3回追加調査評価会合の開催」についてのコメント)今回の奈良林北大教授の寄稿の指摘のように慎重な審査を、規制委はするべきでしょう。

3)インドのモディ首相が30日来日へ、原子力協定の進展に期待

ロイター通信8月28日記事。インドの今年5月の総選挙でヒンドゥー至上主義の保守政党、人民党が勝利し、政権を担いました。ナレンドラ・モディ首相は初の外遊先に日本を選びました。現在のところ、打ち出す政策は穏健です。インドは核兵器開発の懸念から他国から原子力技術をなかなか得られません。発電用の技術の提供を日本に期待しています。

4)注目高まる安全な原発 日本がトップ独走、次世代型「高温ガス炉」 国が開発推進

産経新聞8月25日記事。日本原子力研究開発機構が行う「高温ガス炉」の紹介記事です。試験炉は20年前に建設されたものですが、冷却にガスを使い、安全に運転を止められる原子炉です。

日本経済新聞8月30日記事。福島原発事故処理で出た放射性廃棄物の処理施設について、県が正式に受け入れを表明しました。しかし県民の合意ができたと言い難く、用地確保のめども立っていません。

関連記事

-

低レベルあるいは中レベルの放射線量、および線量率に害はない。しかし、福島で起こったような事故を誤解することによる市民の健康への影響は、個人にとって、社会そして経済全体にとって危険なものである。放出された放射能によって健康被害がつきつけられるという認識は、過度に慎重な国際的「安全」基準によって強調されてきた。結果的に安心がなくなり、恐怖が広がったことは、人間生活における放射線の物理的影響とは関係がない。最近の国会事故調査委員会(以下事故調)の報告書に述べられている見解に反することだが、これは単に同調査委員会の示した「日本独自の問題」というものではなく、重要な国際的問題であるのだ。

-

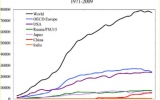

2011年3月の福島第一原子力発電所事故の余波により、今後の世界的エネルギー供給への原子力の貢献はいくぶん不確かなものとなった。原子力は潤沢で低炭素のベースロード電源であるため、世界的な気候変動と大気汚染緩和に大きな貢献をすることができるものだ。

-

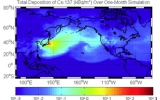

スタンフォード大学の研究者が米学術誌「エネルギーと環境科学」に福島の影響について論文を掲載しています。ただし、その内容については、疑問があります。アゴラ研究所の池田信夫所長が、コラム「福島事故の3Dシミュレーションについて」で解説しています。

-

ことの経緯 8月25日、東京電力はかねて懸案である第一原子力発電所に100万トン以上貯留されているトリチウム処理水の海洋放出の具体的な方法を発表した。処理水は、沖合1kmの放水口から放出される方針だという。 今年4月13

-

それから福島県伊達市の「霊山里山がっこう」というところで行われた地域シンポジウムに参加しました。これは、福島県で行われている甲状腺検査について考えるために開催されたものです。福島を訪問した英国人の医師、医学者のジェラルディン・アン・トーマス博士に、福島の問題を寄稿いただきました。福島の問題は、放射能よりも恐怖が健康への脅威になっていること。そして情報流通で科学者の分析が知られず、また行政とのコミュニケーションが適切に行われていないなどの問題があると指摘しています。

-

100 mSvの被ばくの相対リスク比が1.005というのは、他のリスクに比べてあまりにも低すぎるのではないか。

-

バズフィードとヤフーが、福島第一原発の処理水についてキャンペーンを始めたが、問題の記事は意味不明だ。ほとんどは既知の話のおさらいで、5ページにようやく経産省の小委員会のメンバーの話が出てくるが、海洋放出に反対する委員の話

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。今年1月19日の第1回放送は「放射能はそんなに危険?原発のリスクを考える」。有識者を集めた1時間半の議論の結論は、「福島に健康被害の可能性はない」だった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間