チェルノブイリ原発事故、現状と教訓(下)-情報公開で誤情報の定着を避けよ

「(上)日本で活かされぬ失敗経験」から続く。

4・事故処理政策、強制移住と除染

チェルノブイリ事故によって、ソ連政府の決定で、ウクライナでは周辺住民の強制移住が行われた。旧ソ連体制では土地はほぼ国有で、政府の権限は強かった。退去命令は反発があっても、比較的素早く行われた。また原発周囲はもともと広大な空き地で、住民も少なかった。

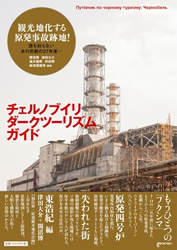

(写真17)原発に隣接したプリピャチ市。チェルノブイリを舞台にしたゲーム「CALL OF DUTY4」や「STALKER」に登場した観覧車。写真内の一部観光客らは、写真撮影のために放射線防護服を着たという。

(写真17)原発に隣接したプリピャチ市。チェルノブイリを舞台にしたゲーム「CALL OF DUTY4」や「STALKER」に登場した観覧車。写真内の一部観光客らは、写真撮影のために放射線防護服を着たという。 (写真18)崩壊の進むプリピャチ市の建物。ここは小学校だった。

(写真18)崩壊の進むプリピャチ市の建物。ここは小学校だった。事故直後は30キロ圏内の住民を一律で避難させた。その後に土壌、空間被ばく、食物による被ばくを勘案し、被ばく量によって避難地域を分類した。しかし、インフラが運営されなくなったため、30キロ圏の住民の大半は戻らなかった。

日本では「外部被ばく年5mSvから強制移住」という情報が伝えられた。しかしそれは誤りのようで、土壌や食物からの被ばくも勘案し、避難の形が決められている。年間被ばくで15mSv以上が「優先的移住」、また40mSvが「強制退去」となっているようだ。(中西準子氏のブログ「チェルノブイリの移住基準は、外部被ばく線量5 mSv/年ではない」)

ただし、これを規定したチェルノブイリ法についての批判がある。現地の原発元職員は「理想的すぎる法律だ。被ばくは正確に検証されていないし、運用は適切に行われていない」としていた。

現在は管理区域、通称「ゾーン」が半径30キロ圏に設定されている。そこに出入りするときは、放射性物質のチェックを受けなければならない。また10キロ圏はさらに検問が設けられ、出入りの車がチェックされていた。汚染物質を拡散しないためだ。これはそうした検査のない日本で参考にすべき対応だろう。

(写真19)30キロ圏に入るための検問の様子。かなり管理は緩かった。

(写真19)30キロ圏に入るための検問の様子。かなり管理は緩かった。原発から15キロ離れた場所にはチェルノブイリ市があり、政府の機関を中心に約2000人が住んでいる。筆者はここに一泊した。この地域の放射線量は、立ち入り可能地域は除染のために、毎時0.1マイクロシーベルト前後だった。

また今回は訪問しなかったが、原発から西50キロに強制退去地域の住民が住む、人口2万4000人のスラブチッチ市が88年までに建設された。これは事故後3年が経過しても、いまだに避難者が仮設住宅に住み、帰還をどうするか政策の方向が見えない日本と比べて、素早い対策と評価できるだろう。

ウクライナでは除染が行われた。汚染地の表土を5-10センチ除去し、建造物を解体し、ゾーン内の約1000カ所に穴を掘って放射性物質を埋めたという。ただし現地の人によれば、その埋設地は、あまり適切に管理されず、放置されているようだ。年10mSv以上の被ばくとなる放射線量555ベクレル平方メートルの土地が除染対象となったが、その広さは推計1万3000平方キロ。福島県の面積に匹敵する。広すぎ、廃棄物の量が多すぎるために、管理はずさんになった。

そうした管理体制のために地下水の汚染、それによるウクライナ全土の水源であるドニエプル川の汚染が懸念されていた。しかし原発の元職員によれば、放射性物質は土に吸着し、当初の位置からあまり動いていないようだという。また地下水の汚染は観察されていないそうだ。

5・事故現場の公開と観光地化

ウクライナでは、チェルノブイリ周辺のゾーン地域を2013年まで緊急事態省が管轄していた。現在は環境省に変わった。そして観光を促す姿勢になった。筆者もそれゆえに現場を見ることができた。13年は観光客の訪問が約1万4000人になった。

筆者の印象では、チェルノブイリ周辺は、観光地としては魅力的だ。周辺地域は何もない沼沢地や森で人の手が入っておらず、不思議な美しさがある。さらに、旧ソ連の時代の雰囲気を残したまま、町や村が廃墟になっている。それに興味を持つ人もいるだろう。またパソコンゲーム、映画などでチェルノブイリが取り上げられている。それを見て、現地を訪問する人も多いようだ。近くには、巨大な冷戦時代のレーダーが設置された「チェルノブイリ2」という旧ソ連時代の秘密都市があり、昨年から一般に公開された。ここはチェルノブイリ事故で放棄されてしまった。

(写真20)旧ソ連がNATOのミサイルを探知するために80年代に建設したOTHレーダー。秘密都市「チェルノブイリ2」にある。高さ140メートルの構造物の迫力は圧巻だ。

(写真20)旧ソ連がNATOのミサイルを探知するために80年代に建設したOTHレーダー。秘密都市「チェルノブイリ2」にある。高さ140メートルの構造物の迫力は圧巻だ。一方でウクライナ国内では、一般人はチェルノブイリ地区をほとんど訪問しないそうだ。「気味悪いところというイメージがある。観光地にしても人気はでないだろう」と、通訳の23才の女性の大学院生は話していた。

福島原発事故で、作家の東浩紀氏は「福島原発の観光地化」を提唱している。観光による情報の公開、体験による印象づくりよって悪いイメージを払拭することをうながすためという。さらに事故の記憶を継承することを狙う。(GEPR「現地を見よう、危険と切り捨てるな ―「チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド」を語る(上)東浩紀・石川和男対談」)

筆者は、その考えに賛成する。もちろん同胞が生活する福島が興味本位の「見世物」になるのは反対だ。また観光だけを復興策にする必要はない。しかし福島の事故対応が長期化する中で、日本と世界の人々の関心を維持する手段として、また現地の新しい産業として、事故現場の観光化という手段は意味のあることと思う。

6・悪しきイメージの定着と風化の懸念

28年の時を経て、ウクライナではチェルノブイリ事故の記憶は風化しているという。そしてチェルノブイリについては、人々の悪いイメージが定着する一方、社会的な関心は低下している。

ウクライナ国内では、チェルノブイリに「危険な場所」とレッテルが貼られ、元居住者への差別が行われたという。避難した77才の男性によれば事故直後に避難地で、買い物にいくと「チェルノブイリのやつらが来た」と言われ、人々が逃げ出したそうだ。ここまでひどくはないが、日本で福島を誹謗する言説が事故直後に流れたことと似ている。

また50才のガイドの男性は「原子力発電とチェルノブイリは忌まわしいソ連の時代、そしてその後継者のロシアと結びついている」と述べた。チェルノブイリ原発内では、表記はすべてロシア語だった。旧ソ連では一応、すべての言語と民族は平等に扱われたが、大学や研究機関の科学教育はロシア語で行われた。教育の中で、核物理学は大変重視された。そうした中で、「原発はロシアの技術」というイメージがついているという。

ウクライナは、ソ連邦崩壊後にロシアとの関係で国が動揺を続けた。今年2月の「ユーロ・マイダン」という市民のデモ活動の結果、約100人の市民が殺害され、親ロシア政策を進めたヤヌコビッチ政権が崩壊した。(マイダンとは、ウクライナ語で広場の意味)

(写真22)市民100人が政府の発砲で殺害されたキエフの現場。

(写真22)市民100人が政府の発砲で殺害されたキエフの現場。その後にロシアはウクライナ領のクリミア半島を併合し、筆者訪問の14年11月時点では東部で親ロシア勢力と内戦が続いていた。また社会主義体制下の1930年代には、飢饉では250万人以上の餓死者が出た。その事実が独立後に掘り起こされた。ソ連と後継国のロシアへの嫌悪感は全国民に広がっている。

そうした社会、政治面の悪い問題が、原発事故と結びつけられてしまった。チェルノブイリという土地への悪いイメージの払拭は、かなり難しそうだ。

また同国の記憶の継承の仕方も独特だった。キエフのチェルノブイリ博物館を訪問した。日本や西欧の美術館は展示物が陳列し、そして記録が並ぶ。この博物館は、事故処理で犠牲者を出した消防士が所属する内務省の管轄だ。記録の中には説明もある。しかし、その内装は現代美術家が担当し、強烈な印象付けを意図した構成になっている。ギリシャ正教の影響が強く、象徴を重視するスラブ圏文化が影響しているのだろう。これは日本なら賛否のある形の展示だ。

(写真23)チェルノブイリ博物館。被害を受けた子どもと、原子炉の姿を重ね合わせている。

(写真23)チェルノブイリ博物館。被害を受けた子どもと、原子炉の姿を重ね合わせている。 (写真24)同博物館の出入り口。看板は事故で放棄された村の名前。

(写真24)同博物館の出入り口。看板は事故で放棄された村の名前。筆者に興味深かったのはこうした状況の下で、チェルノブイリに関係する人々が、そろって事故の風化を恐れ、関心を高めようとしていたことだ。そして観光地化を肯定していた。

チェルノブイリ近くのプリピャチ市出身で、今その保存に取り組む政府職員(38才)は「前は、ゲームなどを見た人がおもしろがってふるさとを訪問するのはいやだった。しかし、今は知ってもらうことが大切に思うようになった」という。

ウクライナ人の男性作家(55才)は「環境保護団体は善意からチェルノブイリを危険な場所と主張して観光地化に反対している。しかし現実に、今のチェルノブイリを訪問しても安全だ。福島でも観光地化を考え記憶を伝えるべきだ。誤った情報の定着は危険だ。見せることで、印象は変わるだろう」と話した。

7・結論−チェルノブイリの失敗を繰り返してはいけない

筆者は、現状の福島原発の事故収拾策を批判している。福島の放射能汚染は限定され、普通に暮らす限りにおいて健康被害の可能性はない。現状は1mSvまでの除染など過剰な放射線防護対策が行われている。また社会不安や誤った情報で、不必要な混乱が起きている。

チェルノブイリでは膨大な損害が発生した。その処理対策において「不必要な損害が増えすぎたのではないか。日本も同じ過ちを繰り返している」という印象を抱いた。除染の負担、恐怖感による社会混乱、デマの流布、そして被災者への差別とその人々の心理的な健康被害が発生するというチェルノブイリの経験が、日本の福島事故で似た形で繰り返されていた。

日本はウクライナから学ぶべきだ。両国で相互に情報を共有するべきこと、協力すべきところはたくさんある。今回の視察で詳細に見ることのできなかった農業対策、除染などでは、先行したウクライナから多くの知見が得られるだろう。

興味深いことに、このツアーで筆者と同じものを聞き、同じものを見たのに、参加者で原子力への怒りや懐疑を強めた人もいた。一つの物事でも、人によって受け止め方がまったく違う。それも参考になった。

どのような考えを持とうと、現実を直視することから思索と対応は始まる。チェルノブイリは福島と日本の参考になる情報の宝庫だ。

私たちはチェルノブイリから学び、その成功を取り入れ、失敗を繰り返してはならない。

(2014年11月25日掲載)

関連記事

-

日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があるか、そして廃炉になるかという議論が行われエネルギー関係者の関心を集めている。それをめぐる原子力規制委員会、政府の行動が、法律的におかしいという指摘。この視点からの問いかけは少なく、この論考を参考にして議論が広がることを期待したい。

-

ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。

-

はじめに 原子力にはミニトリレンマ[注1]と呼ばれている問題がある。お互いに相矛盾する3つの課題、すなわち、開発、事業、規制の3つのことである。これらはお互いに矛盾している。 軽水炉の様に開発済みの技術を使ってプラントを

-

日本原子力発電の敦賀発電所2号機の下の破砕帯をめぐる問題の混乱が続いている。原電の追加調査で、問題になった断層が、存在しないことが示された。

-

2014年3月のロシアによるクリミア編入はEUに大きな衝撃を与えた。これはロシア・ウクライナ間の緊張関係を高め、更にEUとロシアの関係悪化を招いた。ウクライナ問題はそれ自体、欧州のみならず世界の政治、外交、経済に様々な影響を与えているが、EUのエネルギー政策担当者の頭にすぐ浮かんだのが2006年、2009年のロシア・ウクライナガス紛争であった。

-

【記事のポイント】1・一つのリスクを減らすと他のリスクが高まる「リスク・トレードオフ」という現象が起こりがち。2・「絶対反対」の主張を政治的な運動体は好む。しかし現実を動かさない。3・原発事故後に政府の対策はリスクの分析をせず、誰もが責任から逃げている。

-

英フィナンシャル・タイムズ7月19日記事。シェールガスで大量の生産が始まった米国から産出の中心である中東へガスが輸出された。エネルギーの流れが変わろうとしている。

-

今度の改造で最大のサプライズは河野太郎外相だろう。世の中では「河野談話」が騒がれているが、あれは外交的には終わった話。きのうの記者会見では、河野氏は「日韓合意に尽きる」と明言している。それより問題は、日米原子力協定だ。彼

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間