総選挙、各政党のエネルギー政策をみる−争点外の原発、負担増は放置

12月14日に投開票が行われる衆議院議員選挙。そこでの各党の選挙公約をエネルギーに焦点を当てて分析してみる。

2012年末の衆院戦、13年7月の参議院選挙では、11年3月の東京電力の福島第1原発事故の影響で、原発の是非とエネルギー問題を各政党が主張の中心にした。しかし今回の選挙では、各政党ともそれらをかつてほど大きく取り上げていない。

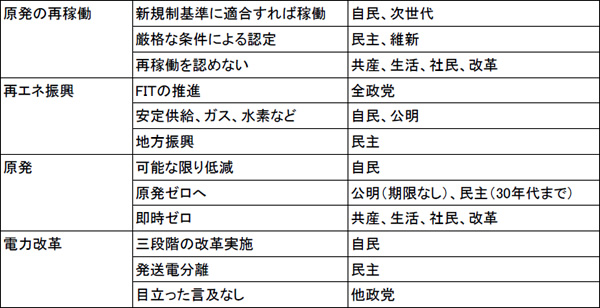

原発、与党は再稼働容認

まず原発についてだ。自民党のキャッチフレーズは「景気回復、この道しかない」。安倍政権発足以来の経済政策の成功を強調する。しかし原発についての扱いは経済政策の中の一項目の「責任あるエネルギー政策」に掲げるだけで、扱いは小さい。直近2回の国政選挙で、他政党が反原発を掲げる中で、唯一原発を容認する姿勢を示したため、目立つことを避けているのであろう。

同党は原子力を「重要なベースロード電源」としつつ、「可能な限り低減」と記した。また安全性を最優先し、原子力規制委員会の判断を尊重して再稼働することを訴えた。(自民党政策パンフレット)

連立与党の公明党も自民党と政策はほぼ同じ。重点政策では軽減税率を示し、原発の扱いは小さくした。また「原発ゼロへ」と時期は明示しないが脱原発を示した。同党と自民党の間に、政策の違いがうかがえる。(公明党マニフェスト)

野党第一党の民主党は、原発は2030年代に原発ゼロにするためあらゆる政策資源を投入すると、与党時代の政策を踏襲。再稼働は周辺住民の避難計画の作成が前提とした。扱いは与党よりも大きい。(民主党マニフェスト)

原発の使用済核燃料問題では、公明党が、国が責任を持って処分地を探すことを書き込んだ。これは自民、民主両党のマニフェストにはなかった。

その他政党では、石原慎太郎氏が率いる次世代の党が原発の活用を訴えた。橋下徹大阪市長が代表である維新の党は早期の脱原発と再稼働までの審査の厳格運用を述べた。共産党、生活の党、社民党、改革の党は、再稼働に反対し、原発即時ゼロを訴えている。

日本原電の敦賀2号機の活断層認定問題、審査の遅れなどの原子力規制委員会への批判が強まっている。しかし、その規制制度の改革について、どの政党も言及はなかった。

福島復興、各党公約で目立たず

自民党、公明党のマニフェストからは福島の復興は一文での言及のみ。民主党は重点政策として取り上げた。しかし、既存の政策の変更への言及はなかった。福島第2原発、東電の処理形態にも言及はなかった。福島では不可能な1mSv除染、補償の打ち切りの是非、避難者の早期帰還の形。不透明な浜通地区の復興の先行きが問題になっている。

再エネの振興で各党一致

再エネについて、各党はそろって推進だ。自民党はシェールガス輸入の支援、海洋資源・メタンハイドレート、水素エネルギーの拡充、省エネなどを言及した。しかし、それ以上の具体的な政策は入っていなかった。負担増が問題になっているFIT(再エネの買い取り制度)について、自民党の公約には見直しの言及はなかった。公明党もFITを使うと書き込んだ。

民主党は再エネ振興策が自党の政権時に始まったことから、この継続を大きく主張した。そして再エネとFITを使い、その資金を各地方で循環させる地域振興策を主張している。共産党など他の政党もFITの維持に言及した。

電力改革の言及少なめ

自民党は現在進行中の電力改革の推進を明記し、三段階の改革を推進すると明記した。民主党はその政策と「発送電分離を行う」と明記した。公明党は言及がなかった。またガス制度改革については、各党とも言及がなかった。

景気対策・成長戦略、温暖化対策とエネルギーの関係

自民党は、成長戦略として農業、アベノミクス第三弾の構造改革、民主党はアベノミクス批判と人への投資を全面に打ち出した。しかし原発はいずれの党でも、マニフェストの最初のページに書かれていない。2012年の選挙では、民主党が脱原発と電力改革を成長の柱としたこととは対象的だ。

また温暖化政策は、各政党ともほとんど言及がなかった。これはエネルギーミックスの割合を政府が出せない以上、政府も、各政党も対策が取れないということであろう。

選挙結果のエネルギー政策への影響は小さい?

今回の選挙のエネルギー問題への影響はどのようになるだろうか。「自民党と公明党の連立与党の勝利が確実視される中で、原発にとっては与党の再稼働推進の『信任投票』になる。他のエネルギー政策はこれまでの安倍政権から大きく変わらない」(政策家)という見方がある。

安倍晋三首相は衆議院の会見で「増税の延期」と、アベノミクスと呼ばれる「経済政策」を問うとしている。また2012年12月の衆議院議員選挙、2013年7月の参議院議員選挙で、自民党以外の政党が「脱原発」を主張したのに、自民党が選挙で勝利した。そのために各政党は以前ほど、原発とエネルギー政策を主張で前面に出していない。

しかし自民党内で検討されはじめた原子力規制委員会の改革についても同党は明示しない。原発活用についての前向きな政策も、自民党は打ち出さなかった。

これまでの2年間の自公連立政権では、民主党政権の原子力、電力業界への「敵視」とも言える政策は止まった。しかし原子力やエネルギーの先行きについて、明確な決断をしないあいまいな態度が続いた。原発に関して、いまだに厳しい世論を恐れたためだろう。今回の選挙の結果でも、この状況は続きそうだ。そして、原子力、エネルギー政策の既存の政策の問題点については、変わる兆しががなった。原発の行く末、エネルギーの割合の目標設定について、政府の曖昧な態度は、今後も続きそうだ。

ただし、感情的にエネルギー政策に人々が向き合う姿勢が少しずつ変わりつつある。これは政党の姿勢からもうかがえる。

原油価格が急落したとはいえ、円安は進行し、原発停止による化石燃料の購入増は続きそうだ。その金額は2013年には約3兆6000億円とされ、今年も同額程度の巨額負担と見込まれる。来年15年には多少減るであろうが、負担は続きそうだ。アベノミクス、そして日本経済にも悪影響が加わることは間違いがない。

エネルギー問題では論点がたくさんある。しかし「原発をどうする」という論点ばかりが強調され、政府は世論を恐れて決定の決断をしない。政府の遅い歩みを、この問題に関心を持つ日本人は、困惑しながら見つめ続けなければならないのだろうか。

(2014年12月8日掲載)

関連記事

-

原油価格が1バレル=30ドル前後と直近の安値圏にある。一方で産油地域の中東が混迷を深めている。石油価格は今年どのように動き、そして世界経済にどのように影響を与えるのか。 エネルギーアナリストの岩瀬昇さんを招き、池田信夫さん(アゴラ研究所所長)と共に1月12日に放送した。司会はジャーナリストの石井孝明。以下は要旨。

-

ロシアの国営原子力企業ロスアトムが、日本とのビジネスや技術協力の関係強化に関心を向けている。同社の原子力技術は、原子炉の建設や安全性から使用済み核燃料の処理(バックエンド)や除染まで、世界最高水準にある。トリチウムの除去技術の活用や、日本の使用済み核燃料の再処理を引き受ける提案をしている。同社から提供された日本向け資料から、現状と狙いを読み解く。

-

ゴールドマン・サックス主催の会議で、クリス・ライト米国エネルギー長官は、バイデン政権、イギリス、ドイツが推進してきた脱炭素政策を猛烈に批判している。英国シンクタンクのNetZeroWatchが紹介している。 An abs

-

引き続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:「ESGに取り組まないと資金調達ができない」はフェイクだと米下院が暴露) 今回は少しだけ心温まるお話をご紹

-

昨年の11月に米国上院エネルギー・天然資源委員会(U.S. Senate Committee on Energy and Natural Resources委員長はJohn Barrasso上院議員、ワイオミング州選出、

-

内閣府のエネルギー・環境会議が出した「選択肢」を見て、少しでもエネルギーを知るものは誰もがあきれるだろう。稚拙すぎるのだ。そこで国民の3つの選択肢のひとつとして「原発ゼロ」が示されている。

-

使用済み燃料の再処理を安定的、効率的に行うための「再処理等拠出金法案」の国会審議が行われている。自由化で電力会社が競争環境下に置かれる中で、再処理事業を進める意義は何か。原子力に詳しい有識者と政治家が徹底討論を行った。

-

「エアコンの2027年問題」が話題になっている。 エアコンが「2027年問題」で2倍の価格に?:格安機が消える「見えない増税」の衝撃 省エネルギー基準の改正により、これまでの安価なエアコンが買えなくなり、結果としてエアコ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間