原油価格急落、アベノミクスはどうなる【言論アリーナリポート】

アゴラ研究所・GEPRはインターネット放送「言論アリーナ」で、12月25日に「原油価格急落、アベノミクスはどうなる?-プロが分析する2015年のエネルギー」を放送した。

出演はオイルアナリストの藤沢治さん、常葉大学教授の山本隆三さん、司会はGEPR編集者であるジャーナリストの石井孝明が務めた。藤沢さんはサウジ・ペトロリアム(サウジ国営石油会社アラムコの日本法人子会社)副支社長など、オイル業界で約50年の経験がある。山本氏も元商社マンで教職に転じ、分かりやすいエネルギー解説で知られる。2人は日本のエネルギー界で、その分析が注目される人だ。

シェール革命の広がり

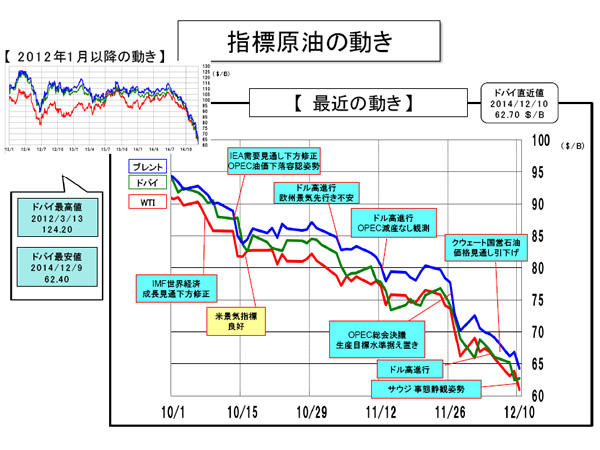

石井・今年半ばに1バレル=110ドル台を推移していた原油は価格の下落が続き、12月に一時54ドル台にニューヨーク先物市場で突入しました。これは無資源国の日本には朗報です。一方でロシアを始めとした産油国、資源国の経済が動揺しています。

出典:石油連盟ホームページ

出典:石油連盟ホームページ本日の放送の論点は3つです。その1「なぜ原油価格が下がったのか」。その2「2015年には原油価格はどうなるのか」。その3「日本経済と私たちの生活への影響はどうなるか」。2人の専門家の意見をうかがいながら、視聴者の皆さまと共に2015年の日本と世界のエネルギーと経済の行く末を考えます。それでは、下落の理由の中心はなんでしょうか。

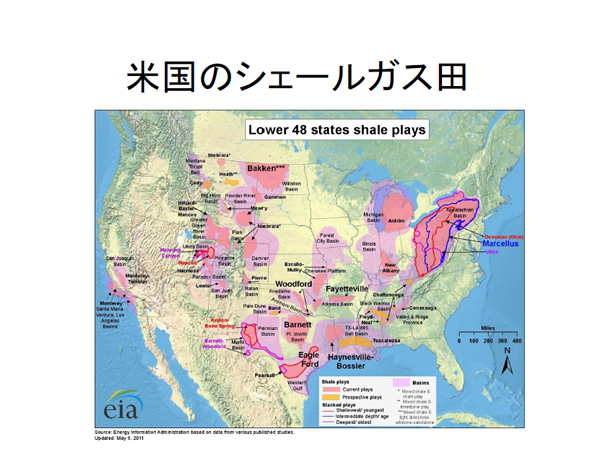

藤沢・この値下がりは需給が反映したものです。供給過多の一番の原因は、北米でのシェールガスの増産です。ガスと共に出るオイルは2008年から増産が続き、14年に限って言えばバイオ燃料などを含め原油製品の生産で米国が世界1位になりました。これまではサウジがトップでした。

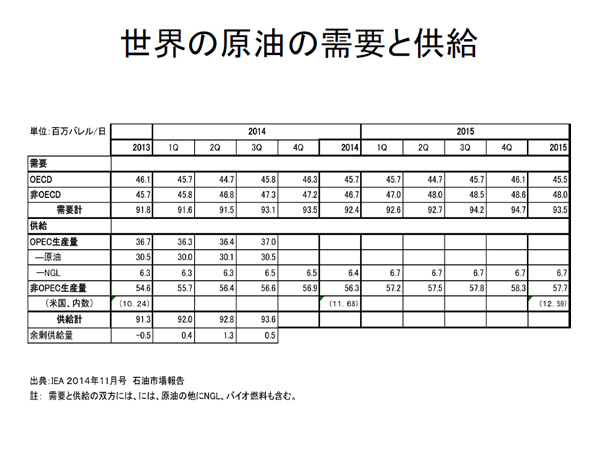

図表2「世界の原油の需要と供給」はIEA(国際エネルギー機関)の推計です。ここの2014年の第2・四半期の需給を見ると、供給過剰は日量130万バレルに達します。かつて類例がないような過剰量で、アナリストはそろって今年の後半は下がると予想していました。しかし50ドル台までの急落を私は予想していませんでした。

また需要が弱いという解説があります。IEAの推計が示すように14年の石油需要は落ちていないのですが、期待したほど増えませんでした。欧州、新興諸国で景気が減速したためでしょう。

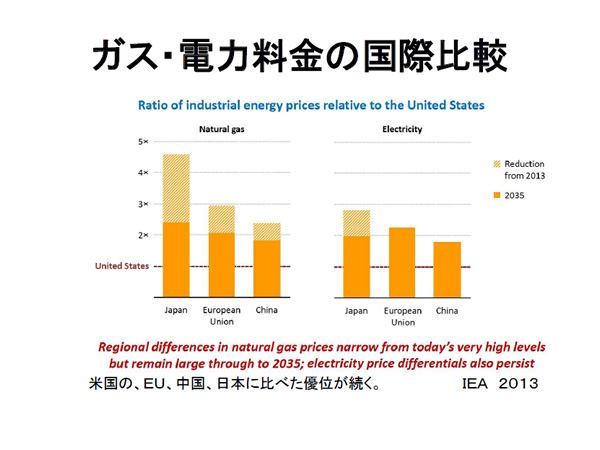

石井・需給を反映し価格が下がることを見ると、市場メカニズムが働いているということですね。この状況を見ると、地下資源に恵まれて米国は「幸せな国」と思います。米国経済には、どのように影響しますか。図表3でIEAの予想を示しましたが、米国のエネルギー価格の安さは2035年になっても続くと、IEAが予測しています。

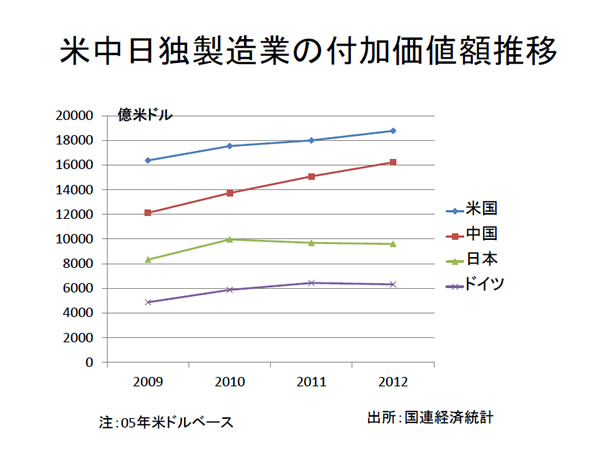

山本・安いエネルギーが下支えして、米国の景気は堅調です。ルー財務長官が12月に発言したように「原油安はアメリカ経済にプラス」になるでしょう。図表4でリーマンショック以降の米中日独の4カ国の製造業の付加価値額の推移を示したのですが、米国の製造業は回復しているのに、日独は伸び悩んでいます。

ただし米国は産油国でもあります。またシェールガス、オイルの開発の多くの部分は、中小の業者が担っています。地方銀行が業者に貸し付けをしているので、金融面からの影響を注視しなければなりません。

2015年の原油価格、緩やかに上昇か?

石井・原油安の他の国への影響はどうでしょうか。2008年のリーマンショックの時に、日本政府は当時の与謝野馨官房長官が「日本への影響は軽微」と言って、当初は装だったのに、その後、欧州や新興国の経済危機が発生し、経済がおかしくなったことを思い出してしまいました。

藤沢・世界は不安定で紛争だらけですが、それに石油とガスが絡みます。例えば、14年はロシアとウクライナの紛争が起きました。しかしロシアは原油安をきっかけにルーブルが暴落。また国の収入の4-5割が原油関連の税収ですから、行動が制約される可能性があります。

イスラム国の勢力が強まっています。この国の収入はイラク北部、シリアなどの油田からの原油の密輸が収入の大きな部分を占めますし、サウジなどの産油国富豪からの寄付があります。原油安でそれが減るでしょう。

私たちが石油動向を分析するときは需給要因に加えて地政学的要因、経済金融要因も見ますが、共に先行きが不透明になっていて、注視は必要です。

山本・欧州のOECD加盟国は天然ガスの約3割をロシアから輸入しています。今回のウクライナ紛争で経済制裁が完全ではないのは、それが理由です。しかし欧州諸国は、エネルギーの安全保障の問題からロシア離れを進めています。欧州のガス輸入はパイプラインによるものが中心ですが、ウクライナを通らないルートをつくる、液化天然ガス(LNG)の他地域からの輸入を増やすなどの取り組みが行われています。

NYタイムズで、経済学者のクルーグマンが、他国を侵略して、貿易制裁まで課せられたロシアの政策の愚かさを指摘しています。(「Putin on the Fritz」)ロシアは打つ手がなくなりつつありますね。

石井・今回の下落では、サウジアラビアが、ロシア、イスラム国、米国のシェールガス事業者潰しを狙い価格を引き下げているという説がでています。それは正しいのでしょうか。

藤沢・その可能性はないです。なんで私が断言できるかというと、私がサウジ・アラムコの日本向け値決めを17年間担当したためです。サウジは長期契約でのフォーミュラ(規格品)販売しかしていません。値決めでは、市場価格と利潤を重視して、一貫して政治的な思惑を入れないようにしています。

12月のOPEC総会でサウジを含めた各国が、生産抑制をしないことを決めたことが注目され、市場での値段が下がるきっかけになりました。サウジの思惑は、1国だけ減産をすると安値で売る他国にシェアを奪われることを警戒しているためでしょう。サウジは産油国全体が協調減産をする場合には応じるでしょうが、単独の減産には今後も踏み切らないと思います。

山本・米国のシェールガス・オイルの採算ラインは、プロジェクトごとに違うのでよく分かりませんが、バレル当たり50ドル以下が多いとされます。ただ14年の増産では開発場所が増え、上昇している可能性があります。値段が戻るなら、大幅な減産はないでしょう。

石井・来年の原油価格は、どの程度でしょうか。下落予想が広がって、JPモルガンは一時40ドルまでの下落を見込んでいます。

藤沢・私は50年のオイルマーケットの経験がありますけど、関係者が一方向に向く時ははずれることが多い(笑)。来年の第1、第2・四半期は多分、今の過剰供給の状況が続いて弱含みでしょうが、次第に上昇するでしょう。1バレル75-85ドルは誰にとってもハッピーな価格なので、それを目指すと思います。ただし石油の動向では完全に外から見えない部分があります。また先ほど述べたように、地政学的に見通せない問題があります。

山本・米国エネルギー省が15年3月時点の予測値を出しているのですが、67ドルが中央値で、そこから下が50%、上が50%と言っています。もちろん相場の先行きは分かりませんが、今の水準の定着を見込む意見は少ないようです。

エネルギーの動向で、今後注目すべき点が2つあります。一つは米国のシェール開発者の動向です。米国のシェールガス、オイルの採掘は今、東部、南部から、北西部に広がっています。ところがテキサス州南部や北西部にはガスのパイプラインがそれほど整備されていません。(図表5)

米国の採掘業者は、シェール層の採掘で、トラックで輸送可能な石油を取った後で30%程度のガスを燃やしていました。フレアといいます。これが2015年1月から米国環境保護庁(EPA)の規制で禁止になります。どうなるか、調べてもよく分からないのですが、操業を止める業者が増えてくるかもしれません。

また中国では、経済成長と石炭消費の伸びにかい離が生じ始めています。石炭消費が抑制され始めたわけです。石炭を使わず、天然ガス、原発にシフトする方向にエネルギー政策を転換しています。大気汚染対策でしょう。そして沿岸部の発電で使う輸入される石炭の品質を15年1月から、向上させる規制を導入します。大気汚染対策のためです。そこで豪州産の高品質の石炭を日本と買い競うことになるかもしれません。中国で石炭から原油、天然ガスへの需要の転換がありえるということです。

原油生産と需要面で15年1月から新しい局面が生じます。原油価格が下がったと言っても、エネルギーを巡って見通せない要素は多いのです。

日本は「見通せない」エネルギー事情からの転換を

左から石井、藤沢さん、山本さん

左から石井、藤沢さん、山本さん石井・日本経済への影響はどのようなものになるでしょう。

藤沢・原油安は、円安による輸入エネルギー価格の上昇をある程度抑えるでしょう。原油安はそれにリンクする、天然ガス、石炭の値段も下げるからです。ただし原油は、燃料費調整制度が電力にはあり、石油製品は税の問題があり、小売りでは値下げに、タイムラグがあることは注意してください。

天然ガスはこれまで中東産原油リンクの長期契約が原則でした。今はスポット(短期売買)も増えています。原油がここまで下がると、その調達にはさまざまな選択ができるようになります。調達の多様化を、この好機にすべきでしょう。

山本・エネルギーで海外情勢に左右されることは、企業経営にとって好ましいことではありません。日本は無資源国で仕方がありませんが、政府は不確実性を減らす努力をすべきです。先がある程度読めないと、企業は投資をできないのです。

一方で、中国は今、エネルギー投資を、国の戦略としてやっています。国内では原発を増設しています。アフリカなどではガス田や油田の探査や開発に投資し、アメリカのシェールガス事業にも参加しています。エネルギーの輸入ルートであり、また天然資源の眠る北極海開発にも関わろうとしています。これは価格と調達の安定化のためです。

石井・日本は中国に、その点では見劣りします。いまだに原発を含めて、エネルギー政策の方向がはっきりしません。政治家も関心が薄い。24日に衆議院選挙に勝利した自民党の安倍晋三首相が記者会見しましたが、「アベノミクスを進める」というだけでエネルギー政策の考えを述べませんでした。関心がないのでしょうか。

山本・アベノミクスの「第三の矢」で一番効くのは製造業の支援と思います。製造業は裾野が広く、1人当たりの付加価値額が大半の産業より高い。今、米国は天然ガス・エネルギー価格が安いゆえに、多国籍企業や、海外企業が工場を米国内に建設する動きがあります。そしてEUはGDPの製造業の割合を16.5%から、2020年までに20%に引き上げようとしています。各国が製造業の復活を目指しています。中国や発展途上国との競争だけではなく、先進国間の製造業の競争も激しくなっています。

製造業の経営安定化のためには、エネルギー価格の抑制と安定供給を、日本政府は真剣に考えないといけないはずです。ところが政府は原発を止め電力価格を上昇させているし、電力自由化も進めています。エネルギー供給体制と価格の先行きが分かりません。そうすると企業は日本国内で投資をしなくなります。政府がこの問題に真剣に取り組んでいただきたいと、考えます。

石井・原油安は日本には朗報ながら、政府の頼りなさを心配する内容になりました。2015年、日本経済の好転を期待したいのですが、この好機を活かせるのでしょうか。

(構成 石井孝明)

(2014年12月29日掲載)

関連記事

-

去る10月22日に経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に関して、同法に基づく価格決定ルールの運用変更案を定めた省令、告示のパブリックコメントを開始した。この改正内容のう

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

9月の下北半島訪問では、青森県六ヶ所村にある日本原燃の施設も訪問した。日本原燃は1992年に電力会社の出資で設立された。天然ウランを濃縮して原子力発電用の燃料をつくる。

-

2015年7月15日放送。出演は村上朋子(日本エネルギー経済研究所研究主幹)、池田信夫(アゴラ研究所所長)、石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。福島原発事故後、悲観的な意見一色の日本の原子力産業。しかし世界を見渡せば、途上

-

九州電力は川内原子力発電所1号機(鹿児島県薩摩川内市、出力89万kW)で8月中旬の再稼動を目指し、準備作業を進めている。2013年に施行された原子力規制の新規制基準に適合し、再稼働をする原発は全国で初となるため、社会的な注目を集めている。

-

小泉純一郎元総理が4/14に「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」なる団体を立ち上げて、脱原発運動を本格化させる動きを見せている。またこれに呼応した動きかわからないが、民進党内部でも有志による脱原発に向けた政策の検討が活発

-

(GEPR編集部)この報告は、以下の日本学術会議臨床医学委員会放射線防護・リスクマネジメント分科会の審議結果を取りまとめ公表された、「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題―現在の科学的知見を福島で生かすために―」の要旨

-

5月23日、トランプ大統領は、 “科学におけるゴールドスタンダードを復活させる(Restoring Gold Standard Science)”と題する大統領令に署名した。 日本語(機械翻訳)は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間