今週のアップデート - 原油価格下落とアベノミクスの矛盾(2014年12月29日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

アゴラ研究所、池田信夫所長の論考です。原油安が、悪化した交易条件、貿易収支、コスト増に、一服させる効果があると指摘。インフレを金融緩和で誘発しようとする「アベノミクス」の危険を指摘し、この好機の利用を訴えています。

オイルアナリストの藤沢治さんに寄稿いただきました。オイル業界で50年活躍し、日本の原油業界でその分析が常に注目される方です。原油の緩やかな価格上昇などの見通しを示しています。

3)原油価格急落、アベノミクスはどうなる【言論アリーナリポート】

4)映像「原油価格急落、アベノミクスはどうなる?-プロが分析する2015年のエネルギー」

12月25日に、オイルアナリストの藤沢治さん、常葉大学教授の山本隆三さんを招き、原油価格の先行きと影響を分析する放送を行いました。その報告です。急落の原油を専門家はどのように見ているのでしょうか。

今週のリンク

経産省・資源エネルギー庁、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会。12月25日公開。原子力の問題を分析していますが、そこで重要性は強調するものの、依存度を低減という姿勢を打ち出しました。相変わらず、主張の明確性を欠いた文章です。

経産省・資源エネルギー庁、12月26日広報文。政府は原発の利用の状況を含めたエネルギーの需給計画の検討をすることを表明。ただし2015年には温室効果ガスの規制枠組みが、国連の交渉で決まります。急いでとりまとめを行う必要があります。しかし、これまでなかなか先に進みませんでした。この議論がどうなるかは不透明です。

ニューヨークタイムズ、12月15日コラム。経済学者のポール・クルーグマン氏のコラムの日本語訳。サイト「経済学101」から。ロシアの現政権が資源国なのに、貿易・金融の制裁を受ける政治的失敗を行ったことを指摘しています。(英文「Putin on the Fritz」)

4)「何で俺が来たと思っているのだ」原発作業員に向けた激高−菅直人氏

産経新聞12月28日記事。25日に、政府事故調が、追加で聞き取り調査を公表。吉田調書を読み直す作業を産経が行っていますが、その中で原発事故対応の民主党政権、また当時の菅直人首相の混乱ぶりを改めて伝えています。作業員を前に、菅直人氏は怒鳴っていたと、池田元久経産副大臣(当時)の証言です。

東京新聞12月26日記事。政府事故調の聞き取り調査で、当時の原子力安全・保安院で上記のような発言をする幹部がいたとの報告。これは事実としたら事故の遠因になったでしょうし、その組織の行政官が原子力規制庁に移ったことは大変な問題です。

関連記事

-

東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電もなく、日本の国民生活、経済活動は「穏やかに進行中」であるかのように受け止めている国民が多いのではないだろうか。

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

-

世耕経産相は「EV(電気自動車)の潮流は拡大してきているが、いきなりEVにいけるわけでもない」と述べ、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)などいろいろな次世代自動車がある中で「戦略的によく考えて中長期

-

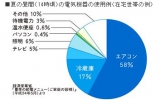

みなさんこんにちは。消費生活アドバイザーの丸山晴美です。これから、省エネやエコライフなど生活に密着した役立つお話をご紹介できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

-

9月6日午前3時8分ごろに発生した北海道胆振東部地震は最大震度7を計測し、直接被害のみならず、苫東厚真発電所の緊急停止を契機とした北海道全土の停電を通した二次被害を招くことになり、我が国全土に衝撃を与えた。本稿では東日本

-

停電の原因になった火災現場と東電の点検(同社ホームページより) ケーブル火災の概要 東京電力の管内で10月12日の午後3時ごろ停電が発生した。東京都の豊島区、練馬区を中心に約58万6000戸が停電。また停電は、中央官庁の

-

日本経済新聞12月5日記事。東電の支援の方向が少しずつ固まっている。他者の支援、国の負担の増加、電力料金への上乗せが検討されている。

-

ロイター 1月16日記事。サウジアラビアのファリハ・エネルギー相は16日、主要産油国による減産合意を厳格に順守すると語った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間