「トイレなきマンション」を終わらせよう・使用済み核燃料を考える【言論アリーナ・上「処分は可能か」】

アゴラ研究所の運営するインターネット放送の言論アリーナ。2月24日は「トイレなきマンション」を終わらせよう–使用済み核燃料を考える」を放送した。

出演は澤田哲生氏(東京工業大学助教)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)の2人。ジャーナリストの石井孝明が司会を務めた。

原子力をめぐり、誰もが「使用済み核燃料をどのように処理するか」について、関心を寄せている。この問題を分析した。

テーマは2つ。一つ目は「使用済み核燃料の最終処分をどうするか」。これは一般には知られていないが、地層処分で技術的には解決していることを番組では説明した。二つ目は日本の採用する「核燃料サイクル政策をどうするか」という問題だ。これは推進をする澤田氏、疑問を持つ池田氏と、意見が分かれた。内容要旨は次の通り。

最終処分、政府主導に変更

石井・使用済み核燃料問題が関心を集めています。政府の科学顧問の役割を果たす日本学術会議が今年2月に最終処分方法の提言案をまとめました。これをすぐ取り出せる形に「暫定保管」し、その保管方法が決まらなければ、原発を再稼動してはならないという内容です。まずこの提言案を話のきっかけにしましょう。(参考記事「日本学術会議の核廃棄物処理提言の問題点」)

池田・率直に言って何を言いたいのかよく分からない提言案です。ここで使われる「暫定保管」という言葉の意味がよく分からない。中間貯蔵という地表で保管する現状と何が違うのか。精神論として違うようですけど。また処分方法を原発の再稼動とリンクさせていることはおかしい。今の原発は法律の根拠なく止まっている「生殺し」の状態です。それを追認するのでしょうか。また止める必要が分からない。今の問題である再稼動と、数十年の期間で長期的に解決すべき最終処分の問題は、解決のための時間軸が違います。

おかしな報告でも、学術会議は政府機関なので、これが一人歩きするのは問題でしょう。

澤田・学術会議の指摘のように、最終処分地は決まっていません。ただこの状況も変わります。国が全面に出て責任を持つということが、閣議決定で3月中に明確にされます。これまで電力会社などで作るNUMO(原子力発電環境整備機構)が事業を担いました。これは希望する自治体が手を上げることを待つという方法です。ところが2006年の高知県の東洋町で、町長が文献調査を行うといったら、全国から反対派が押し寄せ、県も住民も反対して、その調査さえできない状況になりました。そのとき政府は町長の支援に動かず、孤立して見殺し状態にしました。そして誰もこの問題に触らなくなってしまった。この方法が問題だったのですが、ようやく変わります。

処分は技術的に可能なのか

石井・そもそも高レベル放射性廃棄物の安全確保は、技術的に可能なんでしょうか。「10万年の安全」とこの問題は形容されます。

澤田・一般には知られていないことですが、技術的には確立しています。もちろんゼロリスクは断言できませんが、10万年後も外部環境に影響がない方法が考えられ、その技術もあります。

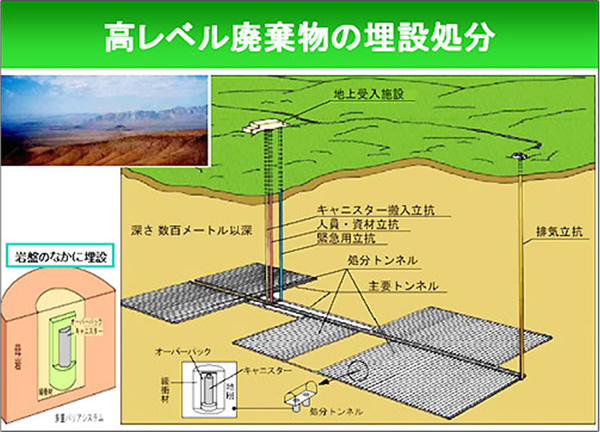

高レベル放射性廃棄物をガラス固化体に閉じ込めます。ガラスは安定した物質でおそらく10万年後も性質は大きく変化しないでしょう。さらに厚みが20センチほどある合金の容器にいれ、さらに同じ程度の厚みの2重となる容器に入れ、地下300メートル以下の超深度の場所に置きます。置く場所は粘土で覆い、さらに岩盤の中に置きます。人工と自然のバリアに覆われます。

日本の多くの場所は、地下300メートル以下は岩盤があります。数10万年以上安定し、活断層や火山から離れている場所があります。深い地下というのは、地震などがなくても安定しています。日本は火山、地震が多い国ですが、それでも安定した地下の適地は、国内に数十カ所以上、存在しています。

こうした地下のトンネルには、地下水の問題があります。地下300メートルの空洞には大量に地下水が流れ込みます。水をくみ出さなければなりませんが、それを埋め戻すと、水の動きは安定します。この深度の岩盤での水の動きは年数十センチ程度です。そして放射性物質は、放射線量が減衰するもので、100年経てばかなり放射線量は減ります。

人間の生活圏から放すことで、10万年経過しても外部に影響はないでしょう。こうした多重バリアが危険であると明確に否定する論拠はどこにもないと思います。もちろんゼロリスクを求めるなら、それは断言できません。地中に置くのと地上に置くのを比べれば、当然地中に置く方が安全でしょう。

石井・私は澤田先生と、岐阜県瑞浪市にある日本原子力研究開発機構の超深地層研究所を見学し、地下300メートルに潜りました。この説明を聞き、現地を見ることで大丈夫ではないかと思ったのです。

まとめると、一般に広がったイメージとはだいぶ違い、高レベル放射性廃棄物の最終処分は技術的には、確立されています。それなのに政治問題になってしまい先に進んでいないということです。

では次に、核燃料サイクルの話に移ります。

(下)「核燃サイクルの是非」に続く。

(構成 石井孝明)

(2015年3月2日掲載)

関連記事

-

以下、読者の皆さんに役立つ発言の要旨を抜粋します。福島20km圏からの緊急避難者の震災時の外部被曝は5mSvと低線量で、福島県全体としても震災元年の線量は概して5mSv以下。また放射性ヨウ素の吸引などによる甲状腺の内部被曝は40mSv以下と低線量。

-

国会の事故調査委員会の報告書について、黒川委員長が外国特派員協会で会見した中で、日本語版と英語版の違いが問題になった。委員長の序文には、こう書かれている

-

4月13日 ロイター。講演の中で橘川教授は「日本のエネルギー政策を決めているのは首相官邸で、次の選挙のことだけを考えている」と表明。その結果、長期的視点にたったエネルギー政策の行方について、深い議論が行われていないとの見解を示した。

-

福島原発事故の影響は大きい。その周辺部の光景のさびれ方に、悲しさを感じた。サッカーのナショナルトレーニングセンターであったJビレッジ(福島県楢葉町)が、事故直後から工事の拠点になっている。ここに作業員などは集まり、国道6号線を使ってバスで第1原発に向かう。私たちもそうだった。

-

原発事故当時、東京電力の福島第1原発所長だった、吉田昌郎氏が7月9日に亡くなった。ご冥福をお祈りします。GEPRでは、吉田氏にインタビューしたジャーナリスト門田隆将氏の講演。

-

サウジアラビアのエネルギー・産業・鉱物資源省(石油担当)大臣で、国営石油会社のサウジアラムコ会長を兼ねるカリード・A・アル・ファーレフ氏が9月1日の東京のセミナー「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」で行った発言の要旨が公表された。

-

4月の半ばにウエッジ社のウエブマガジン、Wedge Infinityに「新聞社の世論調査の不思議さ 原子力の再稼働肯定は既に多数派」とのタイトルで、私の研究室が静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の近隣4市で行った原子力発電に関するアンケート調査と朝日新聞の世論調査の結果を取り上げた。

-

ロバートソン・大変な状況になっていると言えるでしょう。まず大きな枠の話をします。日本からの英語の情報発信がたいへん少ない状況です。これは政府で特にそうです。そしてその結果、海外で情報がゆがめられて伝わっています。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間