温室効果ガス26%削減は不可能である

政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。

非現実的なエネルギー・ミックス

約束草案要綱をみると、エネルギー起源のCO2を2030年までに25%減らすことになっている。その前提として想定されるエネルギー・ミックスは、次のようなものだ。

・再生可能エネルギー:22%〜24%程度

・原子力:22〜20%程度

・石炭:26%程度

・LNG:27%程度

・石油:3%程度

これが実現できると、電力に由来するCO2の排出量は34%も減り、エネルギー全体で25%減らせるという。しかし問題は、これが実現可能かということだ。再生可能エネルギーは、震災前10年間の平均で電力の11%だが、そのうち9%は水力で、これはほとんど増えないと予想されているので、残りの13〜15%を太陽光などの新エネルギーでまかなうことになる。

これはやろうと思えば、できないことはない。固定価格買取制度(FIT)によって高価格を保証すれば、巨額の設備投資が行なわれるだろう。現に太陽光パネルの設置が激増したため、電力会社が新規の買取を中止したほどである。問題は、そのコストが電力利用者に転嫁されることだ。

杉山大志氏の計算によれば、太陽光でCO2を1%減らすには、約1兆円かかるという。つまり太陽光を増やすことは10兆円以上の国民負担になるということだ。

CO2を減らすもっとも効率的な手段は原子力である。2010年のエネルギー基本計画では、2030年までに電力の53%を原子力で発電する計画だった。これならエネルギーコストむしろ下がる可能性があり、温室効果ガスの削減で経済成長を阻害する心配はなかった。

しかし鳩山内閣で閣議決定されたこの計画を野田内閣がくつがえし、2012年に「革新的エネルギー・環境戦略」なるものを発表した。これは「2030年代までに原発をゼロにする」という実現不可能な目標を打ち出したが、内容が余りにも荒唐無稽なために閣議決定できなかった。

目標達成には原発を正常化するしかない

今の段階で原子力はゼロだが、それを2030年までに22〜20%にすることができるのだろうか。このためには30基程度の原発が稼働する必要があるが、原子力規制委員会の安全審査は大幅に遅れており、審査開始から3年近くたっても1基も動いていない。このペースでやると、あと15年で15基の審査を終えるのが精一杯だろう。つまり原子力の構成比は、10%ぐらいにしかならない。

この穴を埋めるのは、おそらく石炭火力だろう。上のエネルギー・ミックスに比べて石炭の構成比が30%以上に増えるおそれが強い。これによって再エネによるCO2削減効果は打ち消され、現状維持がやっとだろう。

それが京都議定書で起こったことである。この条約が2002年に国会で審議されたとき、私は経済産業研究所で「日本の1990年比6%減という目標の実現は不可能だ」と批判したが、国会は全会一致でこれを批准してしまった。

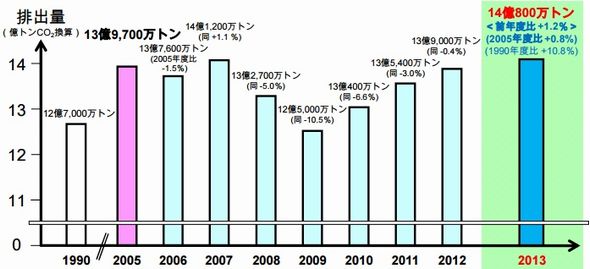

その結果、どうなっただろうか。次の図のように、2013年の温室効果ガス排出量は、1990年より10.8%も増えてしまったのだ。このため京都メカニズムで排出権を中国などから購入して、削減目標を達成した。

この図で明らかなように、CO2の排出量は経済成長とパラレルである。2009年にはリーマン・ショックでマイナス成長になったため、排出量が減ったが、2011年以降は原発を止めたために大幅に増えた。2005年度比で3.8%は、原発を止めたことによる損失である。原発を正常化しない限り、26%削減などという目標は達成不可能である。

(2015年5月25日掲載)

関連記事

-

このような一連の規制が、法律はおろか通達も閣議決定もなしに行なわれてきたことは印象的である。行政手続法では官庁が行政指導を行なう場合にも文書化して根拠法を明示すべきだと規定しているので、これは行政指導ともいえない「個人的お願い」である。逆にいうと、民主党政権がこういう非公式の決定を繰り返したのは、彼らも根拠法がないことを知っていたためだろう。

-

先日、東京大学公共政策大学院主催の国際シンポジウムで「1.5℃目標の実現可能性」をテーマとするセッションのモデレーターを務めた。パネルディスカッションには公共政策大学院の本部客員研究員、コロラド大学のロジャー・ピルキーJ

-

2025年までに1000億ドルに成長すると予測されるバッテリー産業だが、EVの「負債」について複数の報告書で取り上げられていた。 (前回:「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?①) グリーンエネルギ

-

マッキンゼーは、2050年にCO2排出をネットゼロにするというCOP26の目標を実際に実現するための投資についてのレポートを発表した。 必要な投資は2050年までに累計275兆ドルで、毎年9.2兆ドルだ。そこから今までに

-

先進国の「脱炭素」押し付けでアフリカの経済成長の機会を奪ってはならない。 ナイジェリア大統領のムハンマド・ブハリがニューズウィークに書いている。 例によって日本のメディアは無視を決め込んでいるので、抄訳して紹介しよう。

-

トランプ政権の猛烈なスタートダッシュに世界が圧倒されている。ホワイトハウスのHPには、サインしたばかりの大統領令が、即日、続々とアップされた。下手な報道を見るよりも、こっちを見た方がよほど正確で早い。 トランプ政権はエネ

-

前回、前々回と書いてきたように、政府は排出量取引制度の導入を進めている。 この制度の下では、事業者は排出権が無ければCO2を排出することができない。制度の名前こそ「取引制度」となっているが、その本質は排出量の「総量規制」

-

(前回:化石燃料は、風力・太陽光では置き換えられない!) 前回に続き、米国でプロフェッショナル・エンジニアとして活躍されるRonald Stein氏と共同で執筆しましたので、その概要をご紹介します。 はじめに 近年、世界

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間