日本の2030年目標はどのように決まったか

4月30日に、筆者もメンバーとして参加する約束草案検討ワーキングにおいて、日本の温暖化目標の要綱が示され、大筋で了承された。5月21日時点では、政府が具体的に国連気候変動枠組み条約事務局に提出する原案を作成している。その後パブリックコメントを経て地球温暖化対策推進本部で決定し、条約事務局に提出することとなる。

最近この目標に対する評価や目標策定に至る議論について取材をいただくことも多い。2020年以降私たちはどのような温暖化目標を背負おうとしているのであろうか。また、我が国のエネルギー政策はどのような課題に直面しているのであろうか。日本の温暖化目標の課題と意義を整理しておきたい。

目標策定に至るプロセス

今回は目標の内容ではなく、策定に至るプロセスをご紹介したい。

国連気候変動枠組み交渉において、先進国には今年3月末までの約束草案提出が期待されていた。しかし我が国は、昨年4月にエネルギー基本計画を閣議決定したものの、エネルギーミックスを描くには至っておらず、根拠のある温暖化目標を策定できないとして3月末までの目標提出は断念した。

政府は昨年秋、我が国の温暖化目標の案(以下、約束草案)について検討するため、産業構造審議会・中央環境審議会の下に合同の専門家会合(以下、約束草案検討ワーキング)を立ち上げて温暖化対策全般について議論を進めてきた。経済産業省の設置する省エネルギー小委員会や新エネルギー小委員会、原子力小委員会における議論も共有され、そうした議論をもとに、省エネルギーはどこまで可能なのか、産業界の低炭素社会実行計画や国民運動の展開によりどれほどの排出削減が見込めるのか、一つ一つ議論が行われた。

今年1月からは長期需給見通し小委員会及び発電コスト検証ワーキンググループを設置し、各電源のコストの再検証を踏まえ、具体的なエネルギーミックスの検討を行ってきた。長期需給見通し小委員会が4月28日に骨子案を提示、これを受けて二日後の4月30日に、約束草案の要綱が示されたのだ。

もちろんそれぞれの議題について議論が十分に尽くされたとは言い切れない。約束草案検討ワーキングの委員は23名。そのうち委員長・座長として進行役に回られるお二人を除く21名が主に意見を述べるわけだが、委員会の時間は通常2時間。一人2分もしくは2分半程度で発言を終えることを求められ、委員同士の議論もままならなかった。こうした場に不慣れであった筆者にはどうしても、不完全燃焼の感が無いといえば嘘になる。先進国が3月までの目標提出を求められていることは、昨年ペルーで開催されたCOP20において既に明らかになっていたのであるから、もっと早く約束草案検討ワーキングを組織すれば議論が深まったとする批判もありえるだろう。

楽観的な目標策定は妥当か

批判のネタを探せばきりがないが、しかし、国民に公開された、テーマごとに設置された委員会の場で議論を積み重ね、それをもとに目標を策定したことは評価に値するだろう。配布資料や議事録は当然のことながらWEB上に公開されているので、お時間とご関心があればぜひどのような議論が行われたのかご覧頂きたい。(注1・議事録)

こうした積み上げを行った目標に対して「より高い目標を掲げられるはず」、「再生可能エネルギーの導入量はもっと見込めるはず」というのであれば、その根拠を示さなければ議論にならない。根拠を示さない「はず」は単なる理想あるいはイメージに過ぎない。

ちなみに、米国が提出した目標は、同国内の研究者や産業界から「全く政府から説明も相談もなく、目標の根拠がわからない」と批判されている。(編集者注・2030年に05年比で26−28%減)。

日本では約束草案検討WGの第2回及び第5回に主要業界の出席を仰ぎ、今後の生産量の見通しや排出量の削減努力についてヒアリングを行った。EUは全体での目標は定めたものの各国の分担についてはこれからの議論に任せている。

2020年以降の枠組みは、各国が自主的に目標を掲げあうため、これまで以上に目標の根拠や達成見通しについての説明責任が厳しく問われることとなる。日本が3月までに目標を提出できなかったことを国際交渉への出遅れとする報道も多く見受けられたが、しっかりとした根拠を持つほうがよほど重要なのである。温暖化目標の提出は、各国間の駆けっこではないし、提出することがゴールではないのだから。

(2015年6月15日掲載)

関連記事

-

表題の文言は、フランス革命を逃れて亡命してきた王侯貴族たちを、英国人が揶揄した言葉である。革命で人民が求めた新しい時代への要求からは何事も学ばず、王政時代の古いしきたりや考え方を何事も忘れなかったことを指す。 この文言は

-

「支援がありがたい」?。再生可能エネルギーの発電事業者は今、そろって経産省の政策を評価する。その導入を支援する固定価格制度(Feed in Tariff: FIT)が12年7月に導入された。その影響で再エネビジネスは大きく変わり、特に太陽光発電が急拡大した。しかし急成長の影に負担増などのひずみも出始めている。この行く末はどうなるのか。

-

「再エネ拒否データベース(Renewable Rejection Database)」をロバート・ブライスがアップデートして発表した。 Belgian Wind Project Vetoed; Global Total

-

The Guardianは2月4日、気候変動の分野の指導的な研究者として知られるジェームズ・ハンセン教授(1988年にアメリカ議会で気候変動について初めて証言した)が「地球温暖化は加速している」と警告する論文を発表したと

-

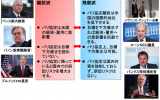

トランプ政権のエネルギー温暖化対策やパリ協定への対応に関し、本欄で何度か取り上げてきたが[注1]、本稿では今年に入ってからのトランプ政権の幹部人事の影響について考えて見たい。 昨年半ば、米国がパリ協定に残留するか否かが大

-

エネルギー基本計画の主要な目的はエネルギーの安定供給のはずだが、3.11以降は脱炭素化が最優先の目的になったようだ。第7次エネ基の事務局資料にもそういうバイアスがあるので、脱炭素化の費用対効果を明確にしておこう。 「20

-

問・信頼性を確保するためにどうしましたか。 クルード博士・委員会には多様な考えの人を入れ、議論の過程を公開し、多様な見解をリポートに反映させようとしました。

-

シェブロン、米石油ヘスを8兆円で買収 大型投資相次ぐ 石油メジャーの米シェブロンは23日、シェールオイルや海底油田の開発を手掛ける米ヘスを530億ドル(約8兆円)で買収すると発表した。 (中略) 再生可能エネルギーだけで

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間