米国の再生可能エネルギー政策

【GEPR編集部】松本真由美さんは、現在、米国の環境政策をめぐり「クリーンパワープランで米国は世界の低炭素技術をリードするか」という連載を行っています。分かりやすく、とてもためになる論説です。その中で総論部分を紹介します。

(以下本文)

環境保護局(EPA)が2014年6月2日に発表した、発電所からのCO2排出量を2030年までに2005年に比べて30%削減することを目標とした規制案「クリーン・パワー・プランClean Power Plan」。CO2排出削減の目標達成の方法として、石炭火力から天然ガス火力へのシフト、既存発電技術の効率向上、省エネ技術の導入による促進などとともに、再生可能エネルギーや原子力発電などの低炭素電源を開発していくことが重要施策として盛り込まれている。

オバマ大統領は2009年の就任時、「グリーン・ニューディール政策」を掲げ、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用促進や環境関連技術への投資を景気回復、雇用創出の柱の一つとして位置づけていた。その後、再生可能エネルギーに原子力、天然ガス、クリーンコールを加えて「クリーンエネルギー」と定義し、これらの分野への投資の拡大や利用促進を図ることで、エネルギー・セキュリティの向上と雇用の創出を図る政策を推進してきた。しかし、第二期オバマ政権におけるエネルギーの基本戦略は、「グリーン・ニューディール政策」から「all-of-the-above energy strategy」(全方位的エネルギー戦略)へと転じており、国内で利用可能なあらゆるエネルギー資源を活用して、エネルギー自給率を高め、海外から輸入する石油の依存を軽減していく戦略を推進している。

気候変動問題を最優先課題のひとつとして掲げるオバマ政権は、2015年2月2日、2016年会計年度(15年10月~16年9月)予算教書に、温暖化対策技術に対して74億ドルの予算を盛り込んだ。これは、前年度の2015年予算として大統領が提出した69億ドル(議会で承認されたのは65億ドル)を上回る。予算教書では、発電所で排出されるCO2削減を促進するために各州へのインセンティブとして40億ドルが盛り込まれた。

再生可能エネルギーの促進支援策として、州ごとにさまざまな支援策があるが、連邦レベルでは投資税額控除(ITC: Investment Tax Credit)や風力発電を対象とした発電税額控除(PTC :Federal Production Tax Credit)が実施されている。ITCにより太陽光発電システムを導入する個人や企業は所得税または法人税の控除を受けることができる。

太陽光に対するITCは当初2016年末に終了予定だったが、2016年末に現在の30%控除から10%控除に縮小され延長される見通しである。オバマ大統領は、2016年予算教書において、太陽光へのITCの永久的期間延長を提案しており、あわせて風力発電に対するPTCも継続される見通しである。この他、連邦レベルの促進策として、米国再生・再投資法(ARRA)の債務保証制度やネットメタリング(余剰電力買取制度)、再生可能エネルギー利用基準制度(RPS: Renewable Portfolio Standard)などがある。州レベルで供給電力の一定割合を再エネ電力で賄うことを義務付けるRPFは、29州とワシントンDCで導入されており、太陽光市場をけん引している。

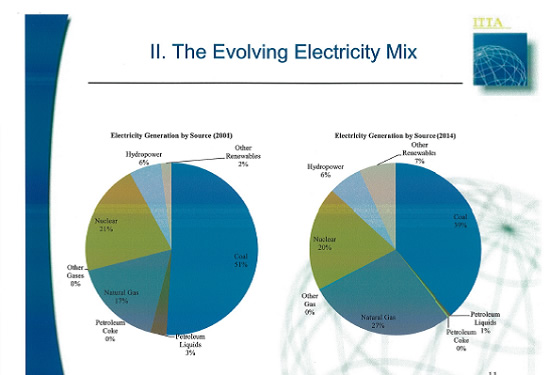

風力と太陽光の市場が拡大

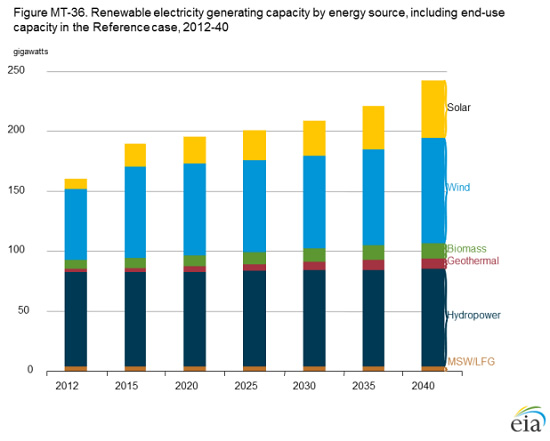

2015年3月31日に国連が発表した報告書によると、2014年の世界の再生可能エネルギーへの投資は2,700億ドルとなり、2013年に比べ17%増加した。新規発電容量は、1億300万kWとなった。投資額は、中国が2013年から39%増加し、833億ドルで第1位、米国の資金調達額は383億ドルで2位、日本は357億ドルで3位だった。報告書では、風力と太陽光が投資額の92%を占めたと述べている。米国のすべての発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は、2014年実績で13%(水力6%、水力除く再エネ7%)であるが(図1)、再エネ電力の内訳を見てみると、水力、次いで風力の占める割合が多く、太陽光が近年急速に拡大している(図2)

2013年の太陽光発電の導入量はこれまでの最大の4.75MW、翌年の2014年の導入量はさらに前年比36%増の6.5GWとなり、累積導入量は16.1GWに達する見込みである。最近では、エネルギー省(DOE)が、太陽光発電技術の信頼性と耐久性を向上させるための研究開発プロジェクトの900万ドル超を出すことを発表している。太陽電池モジュールの品質や性能、信頼性を向上させ、産業界のさらなる育成を図ることを目的としている。

(図1)米国の2001年と2014年の発電電力量の比較

出典EIA(U.S. Energy Information Administration)

2015年の米国のエネルギー需給見通し

3月にヒアリングを行ったITTA(International Technology and Trade Associates, Inc)によると、エネルギー省(DOE)は、2015年の短期的なエネルギー需給見通しとして、電力事業者によって20GW以上の電力が系統連系される ことを期待しており、その内訳は以下の通りである。

(1)風力発電(9.8GW):

風力発電の全体の85%は、北部のノースダコタ州とミネソタ州、南部のテキサス州とニューメキシコ州の間の平地地帯に設置される見通し

(2)天然ガス(6.3GW):

天然ガスは全米で普及拡大の見込みだが、テキサス州は1.7GWの導入量となり、他州の2倍で全体の27%を占める。ニュージャージー州、ペンシルバニア州、デラウェア州、メリーランド州などの大西洋沿岸中央部には全体26%の1.6GWが導入される見通し

(3)太陽光発電(2.2GW):

カリフォルニア州に1.2GW、ノースカロライナ州に0.4GWが導入の見通しで、全体の太陽光発電の73%を占める。両州は太陽光促進策としてRPS制度を導入しているが、この数値に小規模の住宅用(屋根設置型)の太陽光発電システムの導入量は含まれていない。

この他、ITTAは、2015年12月にテネシー州で建設中のワッツバー原子力発電所2号機(1.1GW)が運転開始する予定だとしており、稼働すれば米国では20年ぶりの新設原子炉となる。

(2015年7月21日掲載)

関連記事

-

河野太郎衆議院議員(自民党)は電力業界と原子力・エネルギー政策への激しい批判を繰り返す。そして国民的な人気を集める議員だ。その意見に関係者には反論もあるだろう。しかし過激な主張の裏には、「筋を通せ」という、ある程度の正当

-

中国企業が移動式の海上原子力発電所20基を建設する計画を進めている。中国が領有権を争い、基地を建設して実効支配をたくらむ南シナ海に配備される可能性がある。

-

経済産業省で12月12日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催され、中間とりまとめ案が提示された(現在パブリックコメント中)。なお「中間とりまとめ」は役所言葉では報告書とほぼ同義と考え

-

経産省・資源エネルギー庁。経産省が2001年からメタンハイドレートの開発研究を、有識者を集めて行っています。現在、「第3フェーズ」と名付けられた商業化の計画が練られています。

-

村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。

-

再稼動の遅れは、新潟県の泉田知事と東電の対立だけが理由ではない。「新基準により審査をやり直す原子力規制委員会の方針も問題だ」と、池田信夫氏は指摘した。報道されているところでは、原子力規制庁の審査チームは3つ。これが1基当たり半年かけて、審査をする。全部が終了するのは、単純な計算で8年先になる。

-

敦賀発電所の敷地内破砕帯の活断層評価に関する「評価書」を巡っての原子力規制庁と日本原電との論争が依然として続いている。最近になって事業者から、原子力規制委員会の評価書の正当性に疑問を投げかける2つの問題指摘がなされた。

-

九州電力は川内原子力発電所1号機(鹿児島県薩摩川内市、出力89万kW)で8月中旬の再稼動を目指し、準備作業を進めている。2013年に施行された原子力規制の新規制基準に適合し、再稼働をする原発は全国で初となるため、社会的な注目を集めている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間