実は成長?世界の原子力産業【言論アリーナ報告】

エネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRは、月1回「言論アリーナ」でエネルギー問題を取り上げている。7月15日の放送は「実は成長?世界の原子力産業」だった。

出演者は村上朋子さん(日本エネルギー経済研究所研究主幹)、池田信夫さん(アゴラ研究所所長)、司会は石井孝明(ジャーナリスト)が務めた。以下、放送要旨。

世界と日本の原子力産業の現状

石井・今回は、以下の3テーマを取り上げます。

1・世界と日本の原子力産業の現状

2・新しい動き−再編と中国の台頭

3・日本の原子力産業の行く末

村上さんは、原子力工学と企業財務を学び、原子力産業を適切に分析する研究者として注目されています。池田さんはイノベーションを研究する経済学者としても知られています。

福島の原発事故の後でも、世界では新興国を中心に原子力発電所の建設が続いています。そして、政治と密接にからみます。スライド1の写真は各国の政治家と原子力の関係を示す写真を並べました。このような産業は他にあまりありませんね。

池田・GEPRは写真に登場したマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が支援しています。彼と会ったときに「エネルギーは劇的な変化のポテンシャル(潜在可能性)を残している」と強調したことが印象に残りました。彼はIT業界で活躍した人ですが、その分野ではイノベーションはすでに限定的と言っています。

ウラン1キログラム(kg)は核分裂反応で、石炭の300万kg分に相当するエネルギーを作り出せます。今の原子力発電の技術ではその作ったエネルギーを「丸ごと使わず、蒸気タービンによる発電に置き換えています。その改善でもっと効率的に巨大なエネルギーを取り出せることは可能ということです。

またITと違うのは、エネルギーはどの国でも規制産業ということです。その規制を取り外す、または効率的にすることによって、イノベーションが発生する可能性があります。

石井・日本は原子力産業で優位な地位にありました。原子炉を製造できるメーカーを3つ持つ国です。しかし福島原発事故に加えて、問題に直面しています。

東芝は7月不適切会計を行ったと発表し、経営幹部の刷新、決算の見直しを行っています。同社は米国の原子力メーカーのウェスティングハウス(WH)社を、2006年に6400億円で買収し、13年に1250億円の株の追加購入を行いました。現在は87%の株を持っています。これはどうなるのでしょうか。東芝は、WHの原子炉AP1000の技術を供与した中国のSNPTC(国家核電)という企業グループに、株を売る懸念があります。

村上・私も公開情報しかありませんが、東芝が今、一番キャッシュ(現金)を得やすいのは、WHの株の売却でしょう。おそらく過半数を超えない範囲で売ると思います。分割して株を売るでしょうが、中国企業が持つ可能性はあります。東芝の原子炉輸出に期待していた日本政府にとっては、「面白くない状況」と思います。

石井・フランスの原子力メーカーであるアレバが経営危機に陥っています。フランス国営電力会社のEDFが支援を表明しています。

池田・この経営危機は、フィンランドのオルキルオト原発の建設の失敗によるものなのでしょうか。日本ではこの建設失敗を理由に原発が常にコスト高になると批判する人がいます。

村上・経営危機はフィンランドでのビジネスの失敗が影響しています。アレバが他国で製造を行うことや同国の規制の厳格さに対応することでの準備不足があったと、専門家に指摘されています。これは特異な例で、常に原発がコスト高になるとは限りません。中国や韓国では依然として原子力は最安電源です。

石井・アレバは三菱重工と提携して「アトメア」という原子炉をつくり、同名の折半出資の合弁会社で世界に輸出を行おうとしていました。影響はどうなるのでしょうか。

村上・私はアトメア社のユニークで意欲的なコンセプトに注目してきました。先進国企業の間の珍しい提携でした。そして製造実績のあるアレバの原子炉EPRと重工の原子炉APWRの「良いところ取り」をする一方、出力を小さめにして、リーズナブルな値段で、新興国向けに原子炉を販売するという考えでした。この先行きは現時点で分かりませんが、育ってほしいと応援しています。ただし中国がアレバの支援にかかわる可能性も出ており、どうなるかは分かりません。

新しい動き−再編と中国の台頭

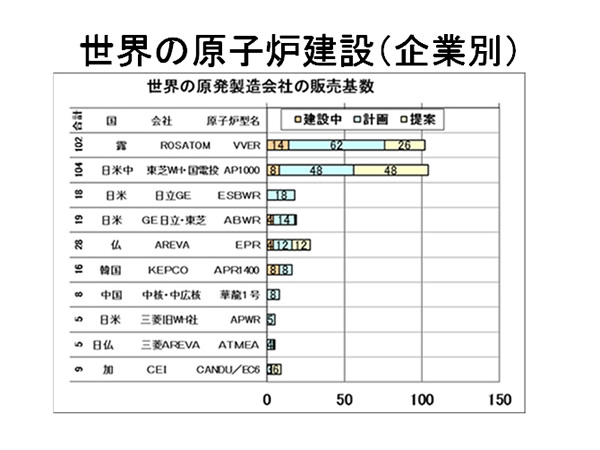

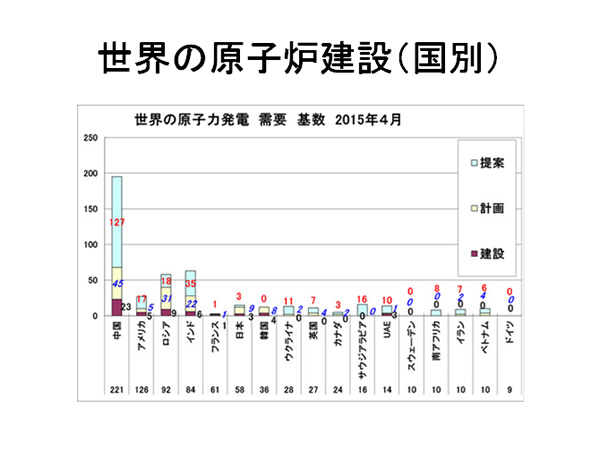

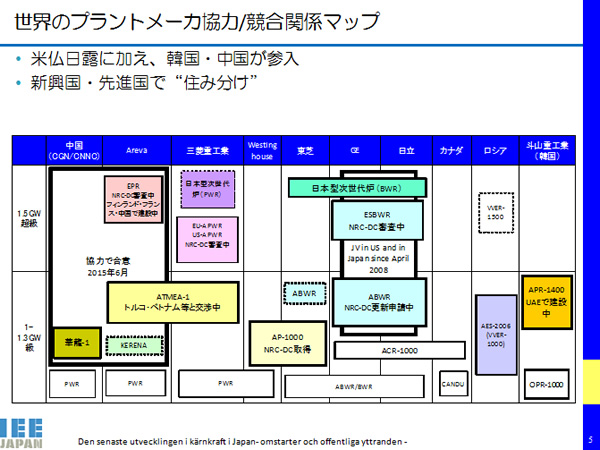

石井・これからの原子炉建設を見ると、企業別(図表2)、国別(図表3)でも、中国とロシア突出しています。需要の多さは、中国企業の技術力の上昇や量産によるコストダウンをもたらすでしょうか。

村上・そう思います。中国は原子炉の建設で、原則として国産化を追求する政策を採用しています。中国メーカーへの調査では、部品の国産化率は80%を超えていると言っていました。技術も中国オリジナルのものではありませんが、各国の技術を採用し、独自化を進めています。

石井・経済成長が予想される新興国にとって原子力は魅力的なのでしょうか。

池田・中国では年120万人が、暖房と発電による石炭の使用による呼吸器系の病気で亡くなっているという清華大の調査があります。それを考えると大気汚染のない原子力という選択は当然かもしれません。そしてそれは中国以外の新興国でも当てはまるはずです。

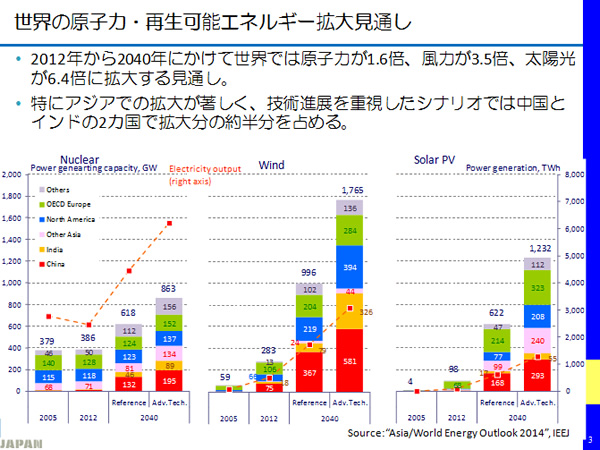

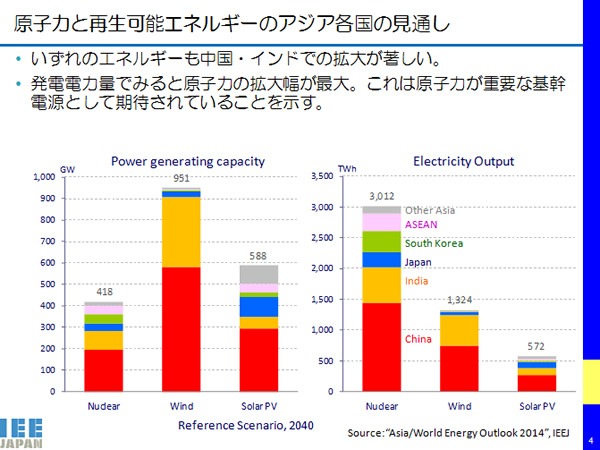

村上・世界のエネルギーの設備容量の増加を図にまとめてみました。原子力、風力、太陽光も新興国のエネルギー需要を背景に急増します(図表4)。実際の出力予想は赤い点線になります。特にその需要は、インドと中国で伸びます(図表5)。

石井・原子力も含め、エネルギー需要は急増ですね。中国の原子力企業は、新興国で積極的に売り込みをしています。中国は3つの企業集団をつくり、それぞれを競わせています。東芝・WH社と提携した国家核電グループはAP1000というタイプの炉をつくっています。空気対流などによって事故時も「自動的に炉冷却される「パッシブ・セーフティ」の原発であることを強調して販売しています。この技術は、福島原発事故の後で話題になりました。

村上・安全かどうかの判断はそれほど単純なものではないことは、私程度に原子力工学を専攻した者にとっては常識です。ただAP1000は、構造の部品数が少ないことが特徴で、やや値段が安くなっています。

原子炉では、中国の核工業集団公司(CNNC)、中国広核集団(CGN)というグループはアレバの技術をベースにした華龍1号というタイプの原子炉の建設を中国国内で始めました。途上国、また中国国内で、販売を進めようとしています。

池田・ITの世界で中国企業は、OEM(他社ブランドによる受託製造)で技術を得て、そこからスピンオフした技術者がクローン製品を作って、オリジナルの市場を奪うことを繰り返してきました。原子力でも、その可能性はありますか。

村上・単純な比較はできないでしょうが、中国の原子力メーカーは他国のオリジナルの技術を積極的に取り込んでいきます。中国の原発は先進国には売れません。しかし国民の健康、経済成長に必要なエネルギーの確保を総合的に考えるなら、新興国の原子力の需要はこれからも増えるでしょう。そして構造が単純で、使いやすく、安い原発が求められています。そのニーズに合わせたビジネスを考えています。(図表6)

中国製の原発は、IAEA(国際原子力機関)の安全ガイドラインを最低限満たすものにとどめています。当然、安くなります。特に、華龍1号はアトメアと競合するので、今後の動向が注目されます。

石井・ロシアのロスアトムもここ数年、トルコなど新興国で受注に成功しています。強みは何ですか。また韓国の斗山重工も、政府と一体になり、運営まで請け負った販売を行っています。

村上・ロシアは核燃料サイクル、特に上流部分の濃縮について、セットで売ろうとしている面があります。また安いという点もあります。

韓国の強みは、建設、運営費用の安さです。OECD/NEAが数年ごとに、原子力発電のコストを各国ごとに計算して公表しており、前回2010年の結果では中国、韓国が最安でした。これは運営者とメーカーの努力もありますが、安全規制当局が稼働率の向上に協力的なのです。うるさいことを言わない。「手を抜いている」とは言いませんが、それがコスト低下につながっています。

日本では規制の強化により、原発の長期停止が続き、今後廃炉も増えるでしょう。最近、スイスのベツナウ原発を視察する機会がありました。先日、日本の規制当局の40年廃炉ルールで、廃炉が決まった関西電力美浜1号機は1970年の稼働です。ベツナウの1号機はそれと同じ形式で、1年古いのです。他国では稼働は可能なのに、日本では今後廃炉が続きます。もちろん安全性の確保は必要ですが、他国と大きく違う規制も問題でしょう。

日本の原子力産業の行く末

池田・原子力では日本国内で政策が混乱しています。既設原発は長期停止し、新設されない。これは原子力産業に悪影響を与えるでしょうか。

村上・そう思います。ドイツは、1970年代から80年代は、世界の原子力研究の中心の一つでした。またシーメンス社が原子炉を製造していました。しかし、90年代から原発ゼロが検討されると、企業も投資を手控え、国内の研究者が減少しました。研究者は世界に散り、シーメンスは原子力部門をアレバに売却してしまいました。同じことが日本で起きる懸念もあるわけです。

各国で軽水炉を超えた「第4世代原発」の構想が浮上しています。しかし、それも今の技術と産業をしっかり維持しなければ、作り出すことができないでしょう。日本が原発を無理に減らす政策を採用する必要はないと思います。

池田・日本の産業は、どれも国際競争で負けています。自動車とインフラ関係しか強みは残っていないのです。しかし、政治が方針を立てず、規制や将来計画が混乱している現状では、その育成がかなり難しい。特に原子力について「悪いエネルギー」というレッテル貼りを世論が行って、政府も育成に消極的に見えます。非常にもったいないことで、冷静に産業としての価値を考えるべきでしょう。

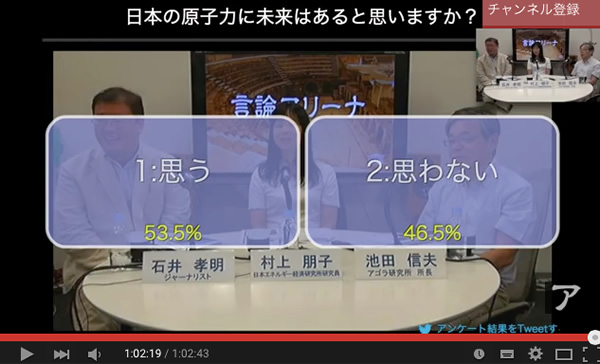

【最後にニコ生で「日本の原子力に未来はあるのか」というアンケートを行った。「ある」が53.5%、「ない」が46.5%になった。(母数不明)】

(編集 石井孝明)

(2015年7月27日掲載)

関連記事

-

昨年末の衆議院選挙・政権交代によりしばらく休止状態であった、電力システム改革の議論が再開されるようだ。茂木経済産業大臣は、12月26日初閣議後記者会見で、電力システム改革の方向性は維持しつつも、タイムスケジュール、発送電分離や料金規制撤廃等、個々の施策をどのレベルまでどの段階でやるか、といったことについて、新政権として検証する意向を表明している。(参考:茂木経済産業大臣の初閣議後記者会見の概要)

-

サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン副皇太子が公賓として9月1日に日本を訪問した。それに同行して同国の複数の閣僚らが来日し、東京都内で同日に「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」に出席した。

-

米大手経済通信社ブルームバーグの調査会社であるブルームバーグ・ニューエナジー・ファイナンスは13日、2040年までの「エネルギーアウトルック2016」を公表した。

-

東京都は保有する水力発電所からの電力を平成21年度(2009年)から10年間の長期契約で東京電力に販売しているが、この電力を来年度から入札により販売することにした。3月15日にその入札結果が発表された。(産経新聞3月15日記事「東京都の水力発電、売却先をエフパワーに決定」)

-

「福島で捕れたイノシシのボタン鍋を食べませんか。肉の放射線量は1キロ当たり800ベクレルです」こんなEメールが東京工業大学助教の澤田哲生さんから来た。私は参加し、食べることで福島の今を考えた。

-

「トイレなきマンション」。日本の原子力政策では今、使用済み核燃料の後始末の問題が批判と関心を集める。いわゆる「バックエンド問題」だ。

-

2014年10月23日に首脳レベルで構成される欧州理事会において、2030年のパッケージが決定された。そのポイントは以下のとおりである。●2030年に最低でもGHG排出量を1990年比最低でも▲40%。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間