日本のプルトニウム問題を解決するための現実的なアプローチ

(GEPR編集部より)米国のシンクタンクであり、外交政策で影響力を持つ、カーネギー国際平和財団の9月29日の提言。原題「A Realistic Approach to Solving Japan’s Plutonium Problem」日本は使用済み核燃料の再処理政策を進めていますが、高速増殖炉計画の遅れで、その処理のめどが立ちません。MOX燃料(ウランプルトニウム混合燃料)による処理が計画されていますが、かなり難しい状況です。また2018年に日米原子力協定の更新が予定されており、このプルトニウムの扱いが問題になります。米国は核兵器の原料やテロに使われかねないプルトニウムの拡散を警戒しているためです。

この論文では再処理を限定的にして、日本のプルトニウム生産の抑制を勧告しています。日本の専門用語にすれば「直接処分と再処理の併用」です。

どのように問題が推移するか注目されます。要旨と勧告部分だけ訳出します。

(本文)

今後数年以内に日本が自国で使える以上のプルトニウムを生産することになるという、重大なリスクが存在する。事実が蓄積することによって、世界の核物質管理について、問題になる先例を作り、地域の緊張を高め、結果の蓄積は、有害な先例を設定し、地域の緊張を悪化させると、核テロの可能性を高めることになるだろう。しかし日本とその主要な国際的なパートナー-最も重要な関係を持つ米国-が今行動すれば、この危険を回避することも可能だ。最も重要なのは、原子炉で燃やすことができる量に限り、日本がプルトニウムを生産することを誓約することが必要である。

日本と米国両政府への提言

◆中央政府は、公的にプルトニウムの生産と使用を均衡させることに責任を負うべきである。

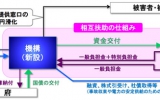

◆米国と日本は、プルトニウム管理をめぐる政治的な日米原子力協定を拡張する必要がある。プルトニウム管理に関する日本による政治的な制約を強化する形で、現在ある日米原子力協力協定を拡張する必要がある。

つまり過剰なプルトニウムを分離しないという誓約を改めて確認すること。その消費量と同じ程度の多さのプルトニウムの生産を行うように、その青森県六ヶ所村の日本原燃の再処理工場の処理能力を調整することを約束する。

プルトニウムとウランの混合燃料(MOX燃料)の製造工場が稼働可能になるまで、再処理工場を運転しないように誓約する。このような対応を行うべきである。

◆日本政府は、英国とフランスの政府との間で、欧州に置かれている日本のプルトニウムの所有を確認する交渉を、公式、もしくは非公式で今すぐ行うべきである。

◆日本、米国、英国の各国は、原子炉でプルトニウムを使う形ではなく、それを処分する方法の研究で協力すべきである。

◆再処理を続けながら、日本政府は、真剣に使用済み核燃料の直接処分政策への移行の可能性を探るべきである。この目的を達成するために、以下の政策が行われるべきだ。

日本の国会は、使用済み核燃料と過剰につくられた分離されたプルトニウムという高レベル放射性廃棄物管理のために、資金を別に確保した基金をつくっているという現行制度をつくる法律を、改正する確保された資金を許可する法律を変更する必要がある。

日本政府が現在進めている地層処分の研究においては、使用済み核燃料の直接処分、過剰につくりだした分離プルトニウムの直接処分の研究を含むべきである。

日本は、暫定的な使用済み核燃料の中間貯蔵の場所の少なさに対応するため、既存の場所の拡大、より大きな資金支援でそれを解決することを試みるべきである。

使用済み核燃料の管理は原子力を運営するすべての国にとって、挑戦的な取り組みである。それに含まれるプルトニウムを分離・再利用するために、燃料を再処理するのは、一つの政策上の選択肢である。特に論争になるプルトニウムは、より多くの核燃料の原料として使用することができるだけではなく、核兵器の材料にもなる。したがってプルトニウムの増加、および核テロの両方のリスクを軽減するために、国際的に受け入れられる最良の対応は、再処理において、実際に消費することができるよりも多くのプルトニウムを生産しないようにすることだ。

日本は、世界の原子力利用国の中で、ユニークで、微妙な立場にある。国内で、再処理の計画を持っている、唯一の核兵器の非保有国である。日本政府は、国際社会に認められるために、平和的な意図を示す多大な努力をしてきた。日本は過剰なプルトニウムを製造せず、国際的に承認された国際原子力機関(IAEA)のガイドラインを遵守することに同意し、その査察措置の受け入れは模範的なものとなっている。しかし、今後数年以内に日本のプルトニウムの保有が、再処理を進めることによって急速に増加するであろうという、重大な問題がある。現在、日本の使用済み核燃料からプルトニウムが47トンつくられており、その4分の3は、まだそれを分離処理した施設のある英国とフランスに置かれている。

日本がこれらのプルトニウムで核兵器をつくる可能性は非常に低いが、プルトニウムの蓄積の増加は、それにもかかわらず世界的な影響を持ってしまうだろう。核兵器の取得に関心を持っている国は存在するが、こうした国にとって核兵器への転用可能な核物質の蓄積を正当化するために、日本の核物質の存在は、参考になる先例となってしまう可能性がある。それは日本の意図を心配している北東アジアのライバル国との緊張を悪化させるだろうし、それは核テロの危険性を増加させるであろう。

(2015年10月5日掲載)

関連記事

-

政府は2030年に2005年比で26%の温室効果ガス削減という数値目標を提示した。だがこれは、コストをあまり考慮せずに積み上げた数字であって、最大限努力した場合の「削減ポテンシャル」と見るべきである。

-

はじめに リスクはどこまで低くなれば安心できるのだろうか。泊原子力発電所は福一事故後7年も経ったのにまだ止まったままだ。再稼働できない理由のひとつは基準地震動の大きさが決っていないことだという。今行われている審査ではホモ

-

森喜朗氏が安倍首相に提案したサマータイム(夏時間)の導入が、本気で検討されているようだ。産経新聞によると、議員立法で東京オリンピック対策として2019年と2020年だけ導入するというが、こんな変則的な夏時間は混乱のもとに

-

前回、改正省エネ法やカーボンクレジット市場開設、東京都のとんでもない条例改正案などによって企業が炭素クレジットによるカーボンオフセットを強制される地盤ができつつあり、2023年がグリーンウォッシュ元年になるかもしれないこ

-

公開質問状の背景 先週末の朝、私のところに標記の文書(小泉 進次郎氏への公開質問状)が舞い込んできた。発信者は、自民党自民党総合エネルギー戦略調査会会長代理で衆議院議員の山本 拓氏である。曰く、小泉環境大臣は9月17日、

-

1月17日付日経朝刊に、日本原子力発電株式会社の東西分社化検討の記事が載っていました。 同社は、日本が原子力発電に乗り出した1950年代に電力各社の出資によって設立されたパイオニア企業で、茨城県東海村と福井県敦賀市に原子力発電所を持っており、他の電力会社に電気を卸しています。

-

原子力規制委員会は11月13日に、日本原子力開発機構(「機構」)の所有する高速増殖原子炉もんじゅに関し、規制委員会設置法に基づく勧告を出した。

-

直面する東京電力問題において最も大切なことは、1.福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、2. 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、という二つの点である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間