東京電力をどうするか — 避けられぬ体制変化では「現場力」への配慮を

ほぼ不可能な東電の存続

直面する東京電力問題において最も大切なことは、

- 福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、

- 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、

という二つの点である。

この2点こそが至上命題であり、現在の東京電力が存続するかどうか、東京電力が国有化されるかどうかなどは、それほど重要な問題ではない。

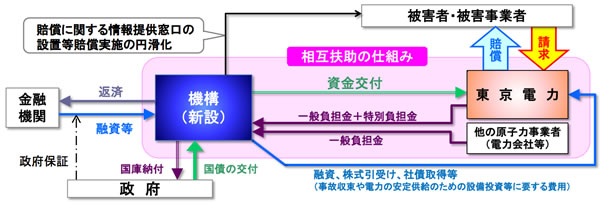

昨年8月に成立した原子力損害賠償支援機構法の賠償支援スキームは、国内最高の社債発行残高と多数の株主を抱える東京電力が破綻した場合に市場へ及ぼす影響も考慮して、東京電力を存続させる、としている(別図参照)。だが、賠償金の原資について、支援機構を通じて公的資金の供給を受けたとしても、電力業が多額の設備投資を必要とする特異な業種であることを考慮すると、現在の東京電力という会社が存続できるかについては大いに疑問も残る。カギとなるのは資金調達だろう。

別図 原子力損害賠償支援機構による賠償支援

経済産業省作成

公的管理の下で、利益の大半が賠償や支援機構への返済に消える。このような「飼い殺し」路線の下で、東京電力は、長いあいだ、無配を続けることになる。そうなれば、東電の株式は、もはや会社の成長を可能にする資金調達手段とはなり得ない。社債についても、格付けが大幅に低下しており、社債発行による資金調達も難しい。

莫大な設備投資を必要とする電力事業を、東京電力が的確に継続していく見通しは、非常に厳しいと言わざるを得ない。資金調達が滞り、「低廉で安定的な電力供給」という社会的使命の達成に支障をきたせば、日本経済全体に深刻なダメージを及ぼすことになる。現在の東京電力が存続することは難しい。

国有化は不可避だが、それを続けることはできない

また、賠償金の支払いに関連して見落とすことができない事実は、福島第一原発事故後の東京電力にとって最大のコスト上昇要因が、原子力発電所の運転停止を受けて行われている火力発電所の代替運転がもたらす燃料費の増加だという点である。支出増加の要因としては、LNG(液化天然ガス)や石炭、石油などの燃料買い増しが一番大きく、東京電力が徹底的にリストラを行った場合の効果額や、原子力損害賠償支援機構法の賠償支援スキームの中で東京電力が今後、支援機構に返済する年額よりも、はるかに多額にのぼる。

この事実を直視すれば、東京電力がきちんと賠償を行うためには、早晩、電気料金の値上げが不可避となり、その値上げ幅を縮小するためには、東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の運転再開が避けられないということになる。

しかし、現在の東京電力の経営体制が維持されたままで料金値上げや柏崎刈羽原発再稼働が行われることを、世論が許すわけがない。値上げ・再稼働の前提条件として、目に見える形で東京電力の経営体制が刷新されることが必要なのであり、その意味では、東京電力の一時国有化は「既定の事実」であるとも言えるのである。

もちろん、東京電力がいったん国有化され、場合によっては法的整理の対象となったとしても、東電の資産を引き継いで同社のエリアで「低廉で安定的な電気供給」に携わる事業体は、最終的には民営形態をとるであろう。なぜなら、国営形態をとる事業体では、「低廉で安定的な電気供給」を実現することは困難だからである。

体制変革で考えなければならない「現場力」の維持

東日本大震災の際の大津波によって、東京電力は、福島第一原発・同第二原発であわせて910万kWの出力を失っただけでなく、広野・常陸那珂・鹿島の3火力発電所でも合計920万kWの出力を喪失した。しかし、昨夏の電力危機を乗り切るため、これら3箇所の火力発電所の現場では昼夜を徹した復旧工事が遂行され、その結果、3発電所は、昨年7月までに「奇跡の復活」をとげた。奇跡を起こした原動力は、「停電をけっして起こさない」という現場の一念であった。

高い現場力は、福島第一原発で事故後の処理にあたる、国際的にも称賛された「フクシマ・フィフティ」と呼ばれる作業員のあいだにも見受けられる。東京電力問題の本質は、高い現場力と低い経営力のミスマッチにあると言える。

低い経営力を一新するためには、一時国有化を手がかりにし、場合によっては法的整理も行って、東京電力の経営体制の刷新を早急に進める必要がある。そうしなければ、現場の「やる気」が失われ、高い現場力が毀損するおそれがある。現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げるうえで、何よりも大切なことは高い現場力を維持することである。東電問題で真に問われていることを、見誤ってはならない。

橘川 武郎(きっかわ・たけお)

関連記事

-

日本の温室効果ガス排出は減少している。環境省はカーボンニュートラル実現について「一定の進捗が見られる」と書いている。 伊藤信太郎環境相は「日本は196カ国の中でまれに見るオントラックな削減をしている」と述べ

-

最近、私の周辺で「国連の幹部の発言」が話題となりました。 NEW – UN Secretary for Global Comms says they "own the science" o

-

以前、中国製メガソーラーは製造時に発生したCO2の回収に10年かかると書いた。製造時に発生するCO2を、メガソーラーの発電によるCO2削減で相殺するのに、10年かかるという意味だ(なおこれは2030年のCO2原単位を想定

-

加速するドイツ産業の国外移転 今年6月のドイツ産業連盟(BDI)が傘下の工業部門の中堅・中手企業を相手に行ったアンケート調査で、回答した企業392社のうち16%が生産・雇用の一部をドイツ国外に移転することで具体的に動き始

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党

-

日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間